« Les démons ne sont plus étrangers. Ils sont parmi nous. Ils ont appris à connaître quelques secrets de l’âme, et c’est pour TUER.

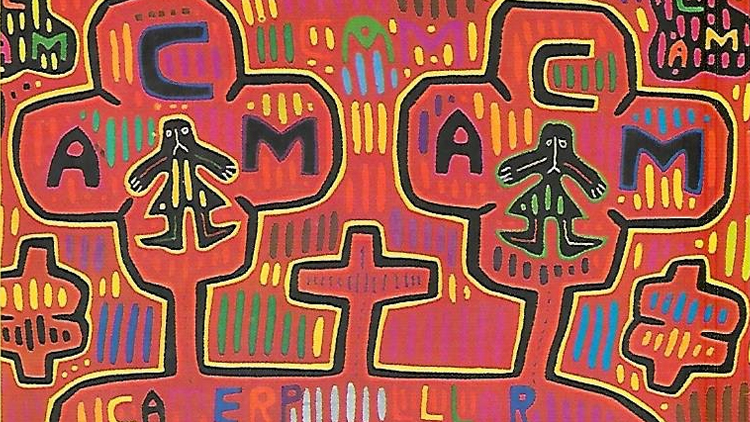

Peinture magique : mots, signes, couleurs inlassables, mille fois répétés, cicatrices, marques qui s’ajoutent les unes aux autres, qui scandent leur sempiternel message. Comme la musique et le chant, comme l’incantation des chamans, l’art pictural indien est une pratique magique. Il ne crée pas de beauté, il ne recherche pas une harmonie terrestre. Il est fait pour défendre, pour attaquer, pour conduire la guerre avec le monde. Il n’a pas besoin de couleurs, comme la voix n’a pas besoin de la mélodie. Il s’est approprié trois couleurs, et elles lui suffisent : noir, rouge, blanc.

Obstination, entêtement des formes. Elles n’ont pas à être renouvelées, ni altérées. Les dessins magiques sont un alphabet, le premier, le plus urgent des alphabets : celui qui peut être lu par les forces occultes, par les animaux, les plantes, les éléments, par le monde entier.

Oiseau pithi, boule du peyotl, fleur de toto, cerf jicuri, face du soleil, ou bien esprit ettere, esprit des feuilles, esprit du serpent, de l’eau, du tonnerre : immuables, éternels, inaccessibles à l’homme sauf par la magie de l’écriture qui les restitue par sa chaîne de signes, les seules traces visibles pour les yeux des hommes.

Peuple indien, qui ne reconnaît pas le délire, même dans la transe. L’imagination, c’est cela, on le sait maintenant, l’imagination n’existe pas. Il n’y a que ces empreintes collectives que laisse le troupeau humain, et qui ne sont pas plus inventées que les traces des sabots des cerfs.

Peinture dangereuse. Les couleurs brûlent, les lignes, en se refermant en boucles, cernent des formes vivantes. L’homme occidental a redécouvert le péril des signes et des formes, mais voilà, il est trop tard. Ses dessins et ses couleurs ne lui appartiennent plus, elles ont décuplé leur puissance, elles ont éployé leurs ailes, éperviers qui planent à la recherche de proies. Si l’Indien n’exhibe pas sa peinture, s’il ne l’isole pas, c’est peut-être parce qu’il a conçu les dangers de la représentation. Les images ne sont pas mortes. Elles sont semblables aux ombres : la preuve du démoniaque, la naissance possible des obsessions. On conjure les ombres avec des ombres. Le monde guette toujours, à l’affût des faiblesses. Qu’il trouve une faille, une fissure, un manque, et alors il lâche toute sa puissance à l’assaut, il pénètre et dévore.

Action double des signes indiens : ils protègent du mal, ils inventent le mal. »

Jean-Marie Gustave Le Clézio, Haï, 1971

Présentation – Editions Passage(s)

« Haï est une commande de Gaétan Picon pour sa collection « Les sentiers de la création » chez Skira. Jean-Xavier Ridon rappelle qu’un an plus tôt, en 1970, Roland Barthes publiait dans la même collection L’Empire des signes qui présente le Japon comme « un système de signes élaboré à partir de l’idée qu’il se fait de ce pays » (Ridon, 2010, 80). Haï n’est pas une fiction et comporte, en alternance avec le texte, des photos de divers objets appartenant à l’auteur : statuettes, calebasse, panier tissé ainsi que des clichés de paysages, opposant art indien et photos publicitaires de la société de consommation.

Haï conte l’expérience, au début des années soixante-dix, de vie commune de Le Clézio avec les Indiens Emberas et Waunanas, habitants du Darién, lieu sans infrastructures, dans la forêt tropicale du Panama. Pour les Indiens le monde se diviserait entre deux forces : « Haï », le titre, signifie « L’activité, l’énergie » et l’autre force « wandra, la soumission, la domination, la possession » (H, 143). Cependant, Le Clézio « n’entend pas qualifier [sa démarche] d’anthropologique » (Cavallero, 2005, 19). Le lecteur a surtout l’impression de se trouver devant un traité de sémiologie portant sur les Amérindiens du Panama, mais rédigé de l’intérieur par un auteur empathique. Marina Salles note que les traditions indiennes n’inspirent pas de fictions à Le Clézio (Salles, 2006, 292) et le font « sortir de l’histoire » (Salles, 2006, 305). Effectivement ce monde indien se trouve déjà si loin de notre réalité qu’il est inutile de lui inventer une histoire, un récit fictif. Nous nous trouvons grâce à lui hors histoire et également ancré dans un hors temps. L’auteur précise que son livre, sans qu’il en ait eu l’intention, se trouve structuré comme le « déroulement du cérémonial de guérison magique » (H, 7). Les trois étapes que Le Clézio nomme avec des majuscules en sont Initiation « Tahu sa, l’œil qui voit tout » (H, 9), Chant « Beka, la fête chantée » (H, 47), et Exorcisme « Kakwahaï, Corps exorcisé » (H, 92). Il s’agit donc d’un livre initiatique. La phrase la plus troublante du livre et qui donne le ton de ce qui va suivre est « Un jour on saura peut-être qu’il n’y avait pas d’art, mais seulement de la médecine« (H, 7). L’italique invite à comprendre le mot dans le sens anglais de sorcellerie, de même que l’expression « medicine man » signifie guérisseur, chamane, sorcier, chez les Indiens d’Amérique. Les pratiques décrites dans Haï, que Le Clézio présente comme des actes à la fois logiques et naturels en comparaison avec celles des sociétés de consommation, incluent des rituels d’altération de conscience, des chants, et l’art en tant que traitement mental ou du corps. Le Clézio revient sur ce rituel et son apprentissage avec des chamans dans La Fête chantée.

Gérard de Cortanze, dans son livre/anthologie, intitulé J.-M.G. Le Clézio, cite deux pages de Haï (29-31) qui ne parlent que du silence, de la magie du silence (Cortanze, 2009, 91-92). Il s’agit du silence lourd, « dense » (H. 31) de la forêt et du fleuve qui s’oppose au vacarme des villes et aux bavardages inutiles des hommes. Marina Salles retient le respect de la liberté et l’absence de censure qui caractérisent les Amérindiens. Elle montre que Le Clézio oppose cette liberté aux règles morales des sociétés occidentales policées, notamment pour ce qui concerne les femmes (Salles, 2006, 85). En effet, la femme indienne possède la « liberté de fuir l’homme qu’elle a cessé d’aimer, de chercher un homme qui lui plaît, de boire les décoctions de plantes abortives ou d’empoisonner son enfant à la naissance si elle n’en veut pas » (H, 25).

« Je ne sais pas trop comment cela est possible, mais c’est ainsi, je suis un Indien » (H, 5) : cette déclaration en forme d’incipit, écrite dans l’enthousiasme suscité par la découverte de la civilisation indienne, était-elle excessive ? Rappelons que l’enfant qui va en Afrique dans Onitsha* devient africain et que Le Clézio nomme son père « l’Africain » dans le livre du même nom. Pour Le Clézio vivre dans un lieu et une culture affecte forcément l’écrivain ouvert et empathique. Il s’imprègne à la fois du lieu et des gens et il devient africain ou amérindien. Il s’adapte de façon extrême, adoptant toutes les coutumes, sans jamais donner dans l’exotisme facile. Les pratiques qui, généralement, passionnent les lecteurs épris d’exotisme n’intéressent pas particulièrement l’auteur : la prise de mescal, de peyotl ou de chicha n’ont pas beaucoup d’effet sur lui, dit-il (H, 5). Qu’on ne s’attende pas à l’accès à un monde magique par les plantes hallucinogènes. Ce qu’il apprend chez les Indiens va beaucoup plus loin que la vision physique d’un monde plus en phase avec la nature, elle lui apporte la certitude qu’il existe une autre philosophie de vie, une autre manière de percevoir et de se sentir, d’être dans le monde. De même lorsqu’il affirme : « quand j’ai rencontré ces peuples indiens, moi qui ne croyais pas spécialement avoir de famille, c’est comme si tout à coup, j’avais connu des milliers de pères, de frères et d’épouses » (H, 5), il laisse entendre qu’il s’est senti inclus sans jugement, avec tolérance, admis dans la famille humaine, ce qui arrive rarement dans le monde occidental individualisé et discriminatoire. Le message que Le Clézio a retenu de sa rencontre avec les Indiens est un message de tolérance et de respect des différences. Il reviendra ensuite, dans La Fête chantée et « L’Obs » (Le Nouvel Observateur), sur sa déclaration d’identité indienne, dont il reconnaît les limites : « Naturellement, après être parvenu à un certain niveau d’entendement, il m’est devenu clair que je ne pouvais aller plus loin » (FC, 22). Cependant il réitère le fait que sa rencontre avec trois sorciers, chamans, devins, et le rite de la fête chantée l’a « changé complètement, a modifié toutes les idées qu’[il] pouvai[t] avoir sur la religion, la médecine, et sur cet autre concept du temps et de la réalité qu’on appelle l’art » (FC, 22).

En accord avec l’esprit des « Sentiers de la création », Haï aborde la question de l’art et montre que la perception et l’appréhension du monde de l’art diffère chez les Indiens de celles du monde occidental : « Pas besoin de livres assurément, ni de tableaux : tout homme est un livre, est un tableau » (H, 50), ou « la musique indienne ne cherche pas à être belle. Elle est seulement un bruit dans le concert des autres voix : cris des oiseaux, cris des singes hurleurs, cris du chien » (H, 136). Tout un chacun peut s’exprimer de façon artistique chez les Indiens et il n’existe pas d’élitisme de l’art ou d’exigence de technique artistique. En fait la finalité de l’art diffère en occident et chez les Indiens. L’art indien a un but religieux de dépassement individuel, de communion : « par le chant, les Indiens sont peut-être les seuls à avoir réalisé l’idéal zen » (H, 78). Le chant s’apparente à la magie, envoûte, communique avec les forces occultes (H, 79). Le chant s’évapore ensuite, comme les mandalas tibétains en sable sont créés pour être ensuite effacés. L’impermanence de l’art ne gêne pas les Indiens. L’ego n’entre pas en jeu, ni l’ambition, ni le désir d’être prolongé, contrairement, dit Le Clézio, à la conception occidentale de l’art où « la compétition obligatoire a fait des artistes ces soudards et ces aventuriers, qui ne voulaient vivre que pour la gloire, dans l’espoir de la survie de leur nom » (H, 105). La comparaison entre monde indien et monde moderne offre un éclaircissement sur ce dernier et Le Clézio la formule comme une injonction : « La rencontre avec le monde indien n’est plus un luxe aujourd’hui. C’est devenu une nécessité pour qui veut comprendre le monde moderne » (H, 11). Le Clézio oppose le mystère, l’élémentaire, le vivant, la nature et l’univers, au soi-disant progrès de la modernité. L’homme Indien fait partie de l’univers, contrairement aux Occidentaux qui en sont distincts et séparés en raison de leur langage et de leurs diverses productions. En fait le langage humain est suspect pour les Indiens. Le Clézio décrit les gestes, les regards et le silence, trois éléments qui acquièrent une qualité spécifique chez les Emberas. Les gestes sont répétitifs, sans précipitation, et créent de la beauté, les regards se posent sans juger ni chercher à comprendre ni à interpréter, et le silence de la jungle prédomine. Le Clézio déteste la pollution sonore de nos villes, les publicités agressives et les mots inutiles : « Quand on a appris à parler, que reste-t-il ? Apprendre à se taire, voilà » (H, 34). Il sous-entend que les cultures occidentales débordent de tant de stimuli, de sollicitations, d’appels, qu’il est impossible d’échapper à leur pouvoir. Au contraire de l’Indien qui, lui, « n’est pas agi, […] n’est pas soumis » (H, 34).

Avec Haï, Le Clézio a souhaité mettre en lumière une façon d’appréhender l’art, étrangère à la civilisation occidentale. Haï inclut de multiples aspects artistiques que les Indiens ne considèrent pas comme de l’art, mais comme la vie simplement, et qu’ils n’enferment pas dans un musée. Dans le même ordre d’idée, à l’invitation du musée du Louvre en 2011–2012, Le Clézio a rassemblé pour l’exposition « Le Musée Monde » des œuvres multiples, comprenant arts éphémères, art vivant et objets d’art ou d’artisanat. Sur une période de trois mois furent programmés films, danse, musiques, spectacles, et mis en relation des artistes issus d’horizons et de cultures éloignées, Haïti, le Vanuatu, le Mexique ou Chicago, afin de dépasser les catégories, de gommer les hiérarchies, d’annuler les chronologies, et de faire vivre la magie. »

Isabelle Constant