| ROBUSTESSE | Toile d’araignée | Robuste, mais pas solide ; souple, mais pas fragile fils résistants aux aléas, assurant sa stabilité et sa longévité, fils plus fins sensibles aux vibrations. |

|---|---|---|

| ADAPTATION | Caméléon | S’adapte aux situations invisibilité, séduction, combat |

| RÉCUPÉRATION | Roseau | Récupère plie mais ne rompt pas, revient à son état initial sans dommages ; pas résistant comme le chêne qui casse lorsque le vent est trop fort |

| RÉACTIVITÉ | Colonie de fourmis | Répond rapidement et spontanément par l’auto-organisation résout des problèmes complexes sans l’aide d’un chef mais grâce à une multitude de comportements individuels très simples qui font émerger une intelligence collective souple et rapide à mettre en mouvement |

| TRANSFORMATION | Chenille | Se métamorphose évolue dans deux habitats différents |

| PERSISTANCE | Cœlacanthe | Persistant, soutenable a peu évolué depuis 400 millions d’années mais a adapté son anatomie à son environnement |

La résilience d’une société, ou d’une communauté locale (…) dépend non seulement de chaque élément présent dans le système, mais surtout des interconnexions entre tous ses éléments. Les capitaux naturel, humain, social, physique et financier interagissent de manière non linéaire (ils évoluent par sursauts), s’auto-organisent et donnent naissance à une société qui se comporte de manière plus ou moins résiliente selon les circonstances (qui elles aussi sont changeantes et imprévisibles !). Un petit changement dans l’un des capitaux ou dans une connexion entre deux capitaux, et la résilience du système peut changer radicalement.

Vue sous cet angle, la résilience n’est pas déductible de la simple somme de ses parties. Elle ne peut pas être mesurée, contrôlée, divisée ou analysée de manière cartésienne. Encore une fois, elle fait appel à l’intuition plus qu’à la raison. Elle doit s’envisager comme une qualité indivisible et non mesurable, ce qui peut laisser perplexes les gestionnaires et les ingénieurs encore attachés au vieil adage « You can’t manage what you don’t measure » (On ne peut gérer ce que l’on ne peut pas mesurer). Selon cette vision des choses, l’opérationnalisation d’un concept passerait nécessairement par sa mesure. Au contraire, s’agissant de la résilience, nous pensons que tenter de la quantifier et de la contrôler tel un automate est une impasse. Pire, cela peut s’avérer très coûteux en ressources et en ingéniosité, voire être contre-productif. En fait, appliquer les vieilles recettes de la science classique (cartésienne, déterministe, quantitative et réductionniste) dans un monde devenu hypercomplexe n’est pas d’un grand secours. Pour envisager toutes les subtilités de la notion de résilience et l’utiliser à bon escient, il faut plutôt faire appel aux sciences de la complexité et aux nombreux outils qui ont été développés dans ce contexte.

En formant le groupe de recherche Resilience Alliance en 1999, les écologues ont œuvré à étendre le concept au-delà des frontières de l’écologie en développant un corpus théorique appelé la « pensée de la résilience » (resilience thinking). Proche de la pensée complexe popularisée par Edgar Morin, la pensée de la résilience s’articule, selon ces chercheurs, comme une carte heuristique permettant de relier des concepts clés. Ceux-ci incluent la résilience socio-écologique et la capacité adaptative, c’est-à-dire la capacité des acteurs du système à influencer la résilience.

Cette pensée s’intéresse aussi aux signaux avant-coureurs qui agissent comme des avertissements avant que les changements ne deviennent inéluctables ; aux points de basculement qui marquent les points d’inflexion d’un système ; aux cycles adaptatifs qui visent à décrire les dynamiques internes d’un système et ses influences externes ; ou encore à la panarchie qui montre comment les systèmes socio-écologiques sont emboîtés les uns dans les autres. Le but est d’étudier la façon dont les systèmes changent et réagissent aux perturbations. Il s’agit en somme d’augmenter la probabilité de maintenir des trajectoires souhaitables pour l’humanité, en particulier dans des environnements turbulents où les événements imprévisibles sont monnaie courante.

Glossaire Resilience Alliance

Cycle adaptatif

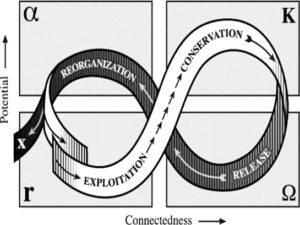

Le modèle du cycle adaptatif concentre l’attention sur les processus de destruction et de réorganisation, qui sont souvent négligés en faveur de la croissance et de la conservation.

Traditionnellement, l’écologie s’est concentrée sur le concept de succession qui décrit la transition entre l’exploitation (ie la colonisation rapide de zones récemment perturbées) et la conservation (ie l’accumulation et le stockage lents d’énergie et de matériaux). Notre compréhension actuelle de la dynamique écologique indique cependant que deux fonctions supplémentaires – libération et réorganisation – sont nécessaires.

Un cycle adaptatif qui alterne entre de longues périodes d’agrégation et de transformation des ressources et des périodes plus courtes qui créent des opportunités d’innovation, est proposé comme unité fondamentale pour comprendre les systèmes complexes des cellules aux écosystèmes en passant par les sociétés.

Pour la dynamique des écosystèmes et des systèmes socio-écologiques qui peut être représentée par un cycle adaptatif, quatre phases distinctes ont été identifiées :

- croissance ou exploitation (r)

- conservation (K)

- effondrement ou libération (oméga)

- réorganisation (alpha)

Le cycle adaptatif présente deux phases (ou transitions) majeures. La première, souvent appelée la boucle antérieure, de r à K, est la phase lente et incrémentielle de croissance et d’accumulation. Le second, appelé backloop, d’Omega à Alpha, est la phase rapide de réorganisation conduisant au renouvellement.

Au cours de la lente séquence de l’exploitation à la conservation, la connectivité et la stabilité augmentent et un capital de nutriments et de biomasse (dans les écosystèmes) s’accumule et se séquestre lentement. Les processus compétitifs conduisent à la dominance de quelques espèces, la diversité étant conservée dans les poches résiduelles préservées dans un paysage fragmenté. Bien que le capital accumulé soit séquestré pour l’écosystème en croissance et en maturation, il représente également une augmentation progressive du potentiel pour d’autres types d’écosystèmes et d’avenir. Pour un système économique ou social, le potentiel d’accumulation pourrait aussi bien provenir des compétences, des réseaux de relations humaines et de la confiance mutuelle qui sont progressivement développés et testés au cours de la progression de r à K. Ceux-ci représentent également un potentiel développé et utilisé dans un réglage, qui pourrait être disponible dans ceux transformés.

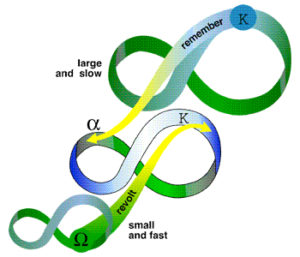

Les cycles adaptatifs sont imbriqués dans une hiérarchie dans le temps et l’espace, ce qui explique comment les systèmes adaptatifs peuvent, pendant de brefs instants, générer de nouvelles recombinaisons qui sont testées pendant de plus longues périodes d’accumulation et de stockage de capital. Ces fenêtres d’expérimentation s’ouvrent brièvement, mais les résultats ne déclenchent pas d’instabilités en cascade de l’ensemble en raison de la nature stabilisatrice des hiérarchies imbriquées. En substance, des composants plus grands et plus lents de la hiérarchie fournissent la mémoire du passé et du lointain pour permettre la récupération de cycles adaptatifs plus petits et plus rapides. Une hiérarchie imbriquée de cycles adaptatifs représente une panarchie.

Panarchie

Aucun système ne peut être compris ou géré en se concentrant sur lui à une seule échelle. Tous les systèmes (et les systèmes socio-écologiques en particulier) existent et fonctionnent à de multiples échelles d’espace, de temps et d’organisation sociale, et les interactions entre les échelles sont fondamentales pour déterminer la dynamique du système à une échelle focale particulière. Cet ensemble interactif d’échelles structurées hiérarchiquement a été qualifié de « panarchie » (Gunderson et Holling 2003).

La panarchie est un cadre de règles de la nature, laissé entendre par le nom du dieu grec de la nature – Pan – dont le personnage évoque également une image de changement imprévisible. Étant donné que l’objectif essentiel de la panarchie est de rationaliser l’interaction entre le changement et la persistance, entre le prévisible et l’imprévisible, Holling et al. (2002) s’appuient sur la notion de hiérarchies d’influences entre échelles embarquées, c’est-à-dire panarchies, pour représenter des structures qui soutiennent les expériences, testent ses résultats et permettent une évolution adaptative.

Le cadre de la panarchie relie les cycles adaptatifs dans une hiérarchie imbriquée. Il existe potentiellement plusieurs connexions entre les phases du cycle adaptatif à un niveau et les phases à un autre niveau. Deux connexions importantes sont étiquetées « révolte » et « souvenez-vous ». Les niveaux plus petits, plus rapides et imbriqués inventent, expérimentent et testent, tandis que les niveaux plus grands et plus lents stabilisent et conservent la mémoire accumulée de la dynamique du système. De cette façon, les niveaux plus lents et plus grands définissent les conditions dans lesquelles les plus rapides et les plus petits fonctionnent. Ainsi, un peuplement forestier modère le climat dans le peuplement pour réduire la gamme de variation de température que subit l’espèce. Mais ce qui manque dans cette représentation, c’est la dynamique de chaque niveau qui s’organise en quatre phases: naissance, croissance et maturation, mort et renouvellement. Ce cycle est le moteur qui génère périodiquement la variabilité et la nouveauté dont dépend l’expérimentation. À la suite des phases périodiques mais transitoires de destruction (stade oméga) et de réorganisation (stade alpha), la structure et les processus d’un système peuvent être réorganisés. Ce remaniement permet la mise en place de nouvelles configurations de système et des opportunités pour l’incorporation d’entrants exotiques et entièrement nouveaux dans le système. Le cycle adaptatif introduit explicitement des mutations et des réarrangements en tant que processus périodique au sein de chaque niveau hiérarchique d’une manière qui isole partiellement les expériences résultantes, réduisant le risque pour l’intégrité de la structure entière.

En plus de ce rôle créatif, Pan a un rôle déstabilisateur qui est capturé dans le mot panique, directement dérivé d’une facette de sa personnalité paradoxale. Ses attributs sont décrits d’une manière qui résonne avec les attributs du cycle adaptatif à quatre phases ; en tant que puissance créatrice et motrice de la nature universelle, le contrôleur et l’arrangeur des quatre éléments – la terre, l’eau, l’air et le feu (ou peut-être, de K, alpha, r et oméga!). Il représente donc les caractéristiques inhérentes à la synthèse qui a émergé dans cette comparaison des systèmes écologiques et sociaux.

La résilience commune

Une ville peut très bien gagner en résilience, elle ne le sera vraiment que si ses voisines le sont aussi, connectées par un réseau résilient. Les communautés locales sont emboîtées au sein de plus larges systèmes culturels, climatiques, d’échanges commerciaux, etc. L’eau potable est gérée de manière régionale, tout comme la production énergétique, la gestion des déchets, et bien d’autres aspects invisibles de nos modes de vie. Si l’on souhaite pouvoir rendre ces systèmes résilients, nous devons penser à une plus grande échelle. Autrement dit, notre maison est plus vaste qu’il n’y paraît. Elle est même bien plus grande que la ville dans laquelle elle se trouve…

Il est possible de se préparer aux chocs en créant des îlots de résilience. Beaucoup de preppers, y compris de très riches, le font déjà. Mais cette approche contient en elle le risque d’ériger des barrières entre les uns et les autres, et donc de conserver les structures sociales (pour ne pas dire les inégalités et les hiérarchies) qui précèdent les catastrophes. De petites initiatives de résilience isolées risquent donc probablement d’exacerber les tensions. Il vaut mieux penser en réseau.

Aujourd’hui, de nombreux travaux sur la résilience font l’impasse sur les questions de justice sociale, d’équité, de relations de pouvoir, d’idéologies, de perception du risque ou de diversité des valeurs culturelles. Par exemple, une institution comme le Forum économique mondial de Davos n’a pour autre but (en utilisant le concept de résilience) que de renforcer les structures financières actuelles qui favorisent les plus riches et qui sont justement l’une des causes de l’effondrement. D’un autre côté, les personnes les plus précaires sont durablement « bloquées » dans un état résilient (mais indésirable) de pauvreté et de marginalité. Il est donc impératif de s’interroger sur le type de résilience que nous souhaitons (résilience de quoi, vers quoi ?) et à qui elle s’adresse (résilience pour qui ?).

Selon nous, la résilience commune est la somme de la résilience globale d’une société, des résiliences locales des biorégions qui la composent et des résiliences intérieures des individus qui y habitent. C’est aussi (car le tout est plus que la somme des parties) une éthique qui fonde un socle de valeurs communes, et que l’on pourrait trouver dans le grand mouvement mondial pour la refondation des biens communs ou dans le mouvement du convivialisme, pour ne citer que deux exemples parmi les plus enthousiasmants.

L’enjeu de ce que nous nommons la « résilience commune » est de tisser des réseaux d’entraide débordant de ressources, décentralisés, autonomes, capables de se mobiliser rapidement en cas de besoin, et ouverts à celles et ceux qui cherchent à anticiper les chocs systémiques. La résilience commune vise l’autonomie de tous les individus et de leurs communautés locales respectives, puis, via un maillage étroit, l’autonomie de biorégions bien plus vastes. Il faudra veiller à conserver et à favoriser le tissu social, les liens d’entraide et de solidarité, avec une bienveillance particulière envers les étrangers et envers ceux qui ont le plus de difficultés à gagner leur propre autonomie.

Cependant, cela implique que nous reconnaissions au préalable que la résilience dépend à la fois de ce que nous jugeons collectivement indispensable à notre survie et de la façon dont nous allouons nos ressources. C’est pourquoi nous estimons que la conception d’une résilience commune doit nécessairement passer par une réflexion approfondie sur nos moyens de subsistance individuels et collectifs qui tienne compte des besoins et droits humains fondamentaux. Ainsi, les relations de pouvoir, les questions d’inégalités

et de justice sociale ou l’accès aux ressources, qui sont aujourd’hui encore trop souvent absents des approches non différenciées de la résilience, pourront être débattus et arbitrés collectivement.

La construction de « petits systèmes résilients » pourra alors s’envisager dans le contexte plus large d’une transformation positive de la société en allant au-delà des discours scientifiques, techniques ou institutionnels qui n’entrent que très peu en résonance avec les pratiques quotidiennes des citoyens « ordinaires », et en particulier des plus démunis.

Une résilience globale pour faire face à la grande accélération

L’époque actuelle est marquée par l’emprise des combustibles fossiles à l’origine du réchauffement climatique. La montée en puissance de ces énergies colossales a imprimé aux sociétés des XXe et XXIe siècles une formidable complexification industrielle et technologique. Le pétrole a infusé sa puissance calorique à toutes les dimensions de la vie : vitesse des transports, outils motorisés, techniques d’extraction, développement des métropoles, agriculture intensive, etc. À mesure que les taux de croissance économique ont augmenté, les émissions de gaz à effet de serre, les pollutions, les déchets et les extractions massives de ressources naturelles ont crû dans les mêmes proportions, ainsi que le représente le tableau de bord de l’Anthropocène conçu par le climatologue Will Steffen.

Cette impressionnante mosaïque d’indicateurs permet de visualiser tous les signaux de dégradation des écosystèmes, concomitants à la spirale des consommations d’énergie et de matière. Il s’agit d’une grande accélération inédite, qui s’observe plus particulièrement depuis la seconde moitié du XXe siècle. Elle se traduit par une discordance entre les échelles de temps courtes des marchés et des politiques, et les échelles de temps beaucoup plus longues dont a besoin le système-Terre pour s’adapter à l’activité humaine. Cette discordance fait courir des risques de catastrophes aux sociétés humaines, qu’il s’agisse d’accidents technologiques (Fukushima, Bhopal, Minamata), d’effondrements économiques (Grèce), ou de dérèglement du climat.

L’ironie de la situation tient aussi au fait que plus nos sociétés évoluent, plus elles ont besoin d’énergie pour alimenter leur complexification. On parle de syndrome de la Reine rouge, ce personnage d’Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll selon lequel « il faut courir le plus vite possible pour rester sur place ». Car la qualité de l’énergie disponible se dégrade au fil du temps, ainsi que l’atteste le recours à des ressources extraites dans des conditions de plus en plus extrêmes, comme le pétrole foré à grande profondeur et les gaz de schiste.

L’urgence de se préparer

Il s’avère que nous sommes entrés dans une phase de rendements décroissants.

Pour bien saisir ce vers quoi nous allons, il faut en revenir aux faits. Une série de facteurs œuvrent au risque de déstabilisation

des sociétés : le pic pétrolier, le changement climatique, la déplétion des ressources naturelles, les niveaux d’inégalité sociale et l’instabilité financière. Si la civilisation industrielle poursuit dans cette voie, nous allons être confrontés à une énergie moins abondante et plus chère en raison de la réduction des stocks géologiques de pétrole et de la difficulté croissante à exploiter les sources d’énergie et à extraire les fossiles dans des conditions extrêmes ; à une nourriture moins abondante et plus chère à mesure que les effets du changement climatique vont dégrader les récoltes et que les intrants à base de phosphore et de pétrole, l’eau et les terres cultivables vont se raréfier ; à l’explosion du système économique appuyé sur les dettes (qui ne seront jamais remboursées) à cause de l’impossibilité de poursuivre la croissance économique ; à une dégradation de la fiabilité et de la disponibilité des hautes technologies due à une combinaison de facteurs tels que la disponibilité des fournitures, l’interruption de la chaîne mondiale des marchandises et une base de consommation rétrécie en raison du déclin du pouvoir d’achat.

L’impact de chacun de ces facteurs sera très variable selon les régions et les pays, en termes tant d’échelle que de rapidité. Quelques constantes se dessinent cependant. Les industries qui dépendent de l’énergie bon marché, de niveaux élevés de revenus et de l’expansion du crédit, telles que l’aviation, le tourisme, les services financiers, risquent d’être les plus exposées à une contraction de leurs activités (downsizing). Même les gouvernements et leurs bureaucraties, à l’exception de la police et de l’armée, vont être touchés dans le long terme à mesure que les recettes fiscales vont diminuer. Ils vont sans doute poursuivre leurs choix industriels au lieu de procéder à des reconversions, au point que des industries comme le nucléaire et l’aviation ne pourront bientôt plus être financées. Que vont devenir les salariés employés dans ces industries à risques ? La réduction des activités industrielles risque de mettre au chômage des travailleurs qualifiés en plus grand nombre que le marché du travail ne peut les absorber.

Trois axes de politiques de résilience devraient être envisagés.

- D’une part, réduire la complexité et l’interdépendance des systèmes sociotechniques en mobilisant une grande requalification sur la base d’emplois locaux permaculturels dans les low-tech, non délocalisables : manufactures de vélomobiles, commerces de proximité, conserveries, maraîchage, services à la personne, etc.

- D’autre part, organiser la résilience des villes face au changement climatique et la résilience des systèmes de transports face au pic pétrolier.

- Enfin, concevoir les infrastructures selon des principes de redondance, de modularité, d’adaptabilité à différentes échelles et à différents usages. La conception des implantations humaines sera inspirée par la recherche de la diversité, l’interconnexion des échelles, l’autonomie énergétique et alimentaire.

Simplifier nos modes de vie

Faut-il songer à revenir à une économie domestique de subsistance ? Maraîchage, potager, fruitiers du jardin, poulailler… Pendant la Seconde Guerre mondiale, le programme « Jardins de la Victoire » (Victory Gardens) n’a-t-il pas permis de produire 40 % des légumes étasuniens dans les jardins des maisons ? Diminuer notre dépendance à l’économie formelle revient à réduire l’impact des chocs du chômage et les crises systémiques du futur. De fait, à mesure que l’économie formelle se contractera et que de moins en moins d’employés seront nécessaires, l’économie informelle se développera. L’agriculture va devenir un des principaux secteurs d’emploi en croissance. La nécessité de consommer moins d’intrants en raison de la déplétion du pétrole et du phosphore – des ressources non renouvelables – va faire renaître une génération entière de paysans. Pour la simple et bonne raison que le coût de production d’un baril de pétrole équivaut à 25 000 heures de travail humain, soit 12,5 années à 40 heures de travail par semaine. Ce qui signifie que les activités nécessitant une forte consommation de pétrole vont devoir être remplacées par de la main d’oeuvre. Logiquement, travail humain et travail animal seront de la partie…

Depuis le début de l’industrialisation, des techniques nouvelles et des facteurs économiques ont suscité la création de nombreux nouveaux types d’emplois, tandis que d’autres sont devenus plus rares ou ont disparu. Historiquement, tandis que les civilisations ont gagné en complexité, on a observé une tendance à une spécialisation économique croissante. La conséquence de cette hausse de la spécialisation a été le surplus agricole qui a permis à la société de libérer une partie de ses forces de travail de la production alimentaire au profit d’autres rôles. La fourniture illimitée d’énergies fossiles durant ces deux derniers siècles a renforcé la tendance à la spécialisation des rôles – de l’accompagnateur de chiens au trader –, au point que moins de 4 % de la population française est aujourd’hui employée dans l’agriculture.

Pour qu’une société moderne et matérialiste puisse fonctionner dans de bonnes conditions, il faut qu’elle dispose d’un surplus d’énergie important. C’est ce surplus que l’on appelle énergie nette. Ce concept, forgé par H. T. Odum, montre également qu’il ne suffit pas de quantifier l’énergie en termes de ressources brutes, mais qu’il faut analyser la quantité d’énergie dont la société pourra réellement disposer en fin de compte. L’écologue Charles A.S. Hall a élaboré une mesure de l’énergie nette : le ratio ERoEI (Energy Return on Energy Invested). (…) Comme l’écrit l’auteur prospectiviste John Michael Greer, l’ERoEI est à la civilisation ce que le profit est à l’entreprise : la source indispensable de surplus pour faire tourner l’ensemble de la société. Or, lorsque l’énergie se raréfie, les habitudes prises au cours de l’ère de l’abondance cessent d’être viables et le déclin s’installe, graduel et encore imperceptible.

Face à ce déclin, il faut se préparer à sélectionner des technologies appropriées, ici au nombre de sept et à les diffuser dès à présent au sein de la société.

- Le jardinage biologique intensif, reposant sur la restauration des sols, soutenable sur des millénaires ; ces méthodes culturales requièrent peu d’espace, pas d’intrants exogènes sinon locaux, des outils manuels et de la force musculaire, et sont très productives. Cet ensemble de techniques s’accompagne d’élevage, de compostage, de stockage et de conserveries, de serres pour le froid, de châssis pour conserver la fraîcheur en été.

- Le solaire thermique – plutôt que le photovoltaïque –, car la priorité est d’avoir chaud et le rendement de cette technologie est bien plus efficace que lorsqu’elle sert à produire de l’électricité, d’autant plus qu’elle ne nécessite pas de matériaux rares ni de technologie industrielle de pointe. Eau chaude, chauffage ambiant, cuisine, conservation de la nourriture sont autant de services rendus par la concentration des rayons solaires dans un espace isolé. La captation des rayons solaires soulage par ailleurs la pression sur les autres sources de combustibles.

- Le chauffage au bois, complémentaire du chauffage solaire, sur la base de l’exploitation en taillis qui permet des récoltes répétées à partir du même arbre, comme cela se faisait couramment au Moyen Âge. Le bois sera brûlé dans des poêles de type rocket stove et autres inserts hautement efficaces.

- Des soins de santé requérant beaucoup moins d’énergie qu’actuellement, et pratiqués en famille et par des praticiens locaux. Il reste à identifier ces pratiques, à les inventorier et à les faire reconnaître.

- Une impression typographique et des technologies associées réactualisées, parce que c’est une nécessité cruciale dans une période de déclin industriel de maintenir la capacité de reproduction de documents sur papier (et non sur disques durs) afin d’assurer la transmission des connaissances.

- La radio low-tech à ondes courtes : la capacité à communiquer à une plus grande vitesse que la course d’un cheval est l’une des plus grandes réalisations des deux derniers siècles et devrait conduire à la fabrication manuelle de postes qui pourraient (et devraient !) continuer à fonctionner à base de low-tech au-delà de la fin de l’âge industriel.

- Des mathématiques libres d’ordinateur : jusqu’à récemment, il n’était pas nécessaire d’avoir un ordinateur afin de calculer les nombres nécessaires pour construire un pont, piloter un navire, faire des bilans comptables et autres opérations mathématiques plus ou moins basiques. Celles-ci pouvaient être accomplies par des règles à calcul, des abaques, des tables de logarithmes, des registres à double entrée. Dans le futur, quand il ne sera plus économiquement viable de maintenir et de remplacer les ordinateurs, ces mêmes tâches devront être accomplies, mais le savoir permettant d’y parvenir risque fort d’avoir disparu. Si ce savoir peut être récupéré pendant le déclin industriel et remis en circulation, un grand nombre de tâches pourront continuer à exister dans un futur désindustrialisé.

Une résilience locale pour retrouver la capacité d’agir

En résumé, la localisation peut être caractérisée par trois attributs principaux : une relocalisation de la puissance ; un déploiement d’activités et de pratiques permettant de s’adapter à l’évolution des conditions biophysiques (telles que le réchauffement climatique) et économiques ; un rapport attentionnel au territoire.

Il s’agit d’appliquer aux territoires un nouveau design (ce terme est assorti d’une double signification alliant conception et dessein), selon une grille de lecture spécifique, fondée sur les critères de la résilience. Le territoire doit être polyvalent, développer les échanges transversaux en son sein, décompartimenter les relations, les secteurs d’activité. Les activités elles-mêmes doivent être redondantes et diverses : chaque élément du système territorial doit pouvoir accomplir plusieurs fonctions, chaque fonction reposant sur plusieurs éléments, comme dans la nature où la multifonctionnalité est la norme. Il suffit d’observer un arbre, notamment le tronc et les branches. Outre qu’ils absorbent l’énergie solaire, ils abritent des insectes, des oiseaux et des mammifères, acheminent les nutriments vers les racines qui, elles, absorbent l’eau et les nutriments du sol.

Dans le même esprit, les activités humaines seront caractérisées par la diversité et la multiplicité ; les structures territoriales devront être non pas pyramidales, mais interconnectées et décentralisées, et se décliner à des échelles fines ; globalement, les territoires devront pouvoir s’organiser et s’adapter en réponse à l’évolution de leurs besoins, et s’auto-organiser en mobilisant les savoir-faire traditionnels locaux et la connaissance des milieux naturels. La plupart des activités de demain devront servir à maintenir et à régénérer les fonctions écosystémiques et à produire des biens communs, à réduire l’empreinte écologique en bouclant le cycle de l’eau et des déchets, à relocaliser la production d’énergie. Chaque habitant devra savoir d’où viennent sa nourriture et son électricité et où vont ses déchets : l’habitant et le producteur devront se rapprocher afin d’être impliqués dans ce qu’Alberto Magnaghi appelle la « production sociale du territoire ». C’est un gage de résilience car cela redonne à tous des leviers d’action sur les infrastructures vitales et, par conséquent, augmente la capacité de réaction des populations.

Il importe d’appréhender les différentes échelles temporelles et spatiales afin de considérer une ville ou une collectivité comme partie prenante d’un système territorial sur lequel agir, en intégrant les dynamiques en présence. Se placer dans une veille anticipative répond à la nécessité d’envisager les perturbations du territoire, endogènes ou exogènes, pour les éviter ou en limiter les effets. Reconsidérer les liens entre les acteurs vise à établir un cadre d’action favorable à la dynamique de projet. Le tout en mobilisant les forces propres du territoire.

La relocalisation de la production alimentaire est l’une des étapes fondamentales de la préparation des collectivités locales à l’ère post-carbone puisqu’elle est seule garante de la sécurité alimentaire à long terme. Cette relocalisation ne se fera pas sans impliquer les citoyens non professionnels, c’est-à-dire l’ensemble des citoyens, en mettant à l’ordre du jour le concept d’auto-alimentation grâce à des lieux de maraîchage communautaire et à la création de ce que les permaculteurs appellent des « paysages comestibles » (où les arbres d’ornement sont remplacés par des fruitiers couvrant les quatre saisons et en accès libre). Le jardin devient alors plus qu’un simple lieu de production alimentaire. Il se métamorphose en véritable laboratoire de techniques horticoles et agricoles en phase avec le système-Terre, favorise et dynamise les échanges sociaux, embellit le paysage urbain et périurbain, stocke du carbone dans les sols et enrichit la biodiversité locale.

Vers des biorégions urbaines et rurales

Le concept de biorégion défend un urbanisme alternatif porteur d’un développement local, autosoutenable, qui accorde une valeur primordiale à la diversité, aux particularités identitaires et aux savoir-faire locaux. Le territoire devient l’acteur central de la production de la richesse (durable) et de l’économie (solidaire), en mettant en relation culture et nature, à travers une autogestion responsable des communautés locales. Le territoire est considéré comme un bien commun.

La biorégion s’insère dans le cadre d’une planification qui renouvelle totalement le dialogue entre l’humain et son environnement : elle développe une économie créatrice d’emplois non délocalisables et oriente les principes d’aménagement vers la reproductibilité autonome et globale de l’écosystème, autour du triptyque de la qualité environnementale et paysagère des espaces habités, de l’ancrage de leur aménagement dans les traditions culturelles et de la participation des habitants et des acteurs locaux à l’élaboration de leur « projet de territoire ».

Selon Alberto Magnaghi, chantre des biorégions, il s’agit d’un « ensemble de systèmes territoriaux locaux fortement transformés par l’homme, caractérisés par la présence d’une pluralité de centres urbains et ruraux organisés en systèmes de villes réticulaires et non hiérarchisés. Ces systèmes sont reliés entre eux par des rapports environnementaux qui tendent à réaliser un bouclage des cycles de l’eau, des déchets, de l’alimentation et de l’énergie. Ils sont caractéristiques des équilibres écosystémiques d’un bassin hydrographique, d’un nœud orographique, d’un système de vallée ou d’un système collinaire ou côtier, y compris de son arrière-pays ».

Dans la région francilienne, la biorégion consisterait en un emboîtement d’échelles où Paris dominerait le système et interagirait avec les confins de sa « supra » région pour son approvisionnement (matières, énergie, eau, nourriture, etc.). Tandis qu’à d’autres échelles plusieurs biorégions pourraient émerger (ex. : plaine de France, plateau de Saclay, vallée de Chevreuse, val de Marne, boucles de la Seine, etc.), dont le découpage serait bien plus naturel et plus ancré dans l’identité et le paysage local que les découpages administratifs actuels. Ces biorégions seraient partiellement tournées vers leur propre territoire, dans le cadre de circuits courts, et vers la tête du système (Paris), dans le cadre de circuits moins courts. Seuls les surplus agricoles seraient exportés, tout comme certaines productions manufacturières ou certains services, spécifiques et reconnus. Il y aurait alors un bouclage d’équilibres.

« Faire sa demeure » plutôt que « se loger »

Acier, verre, béton armé, ciment sont des matériaux du contrôle universel qui dépossèdent les constructeurs de leur autonomie : les chantiers d’aujourd’hui ne comptent ni artisans ni citoyens-bâtisseurs, ils mobilisent des dizaines de milliers de travailleurs-esclaves sans qualification, immigrés et souvent sans-papiers, aliénés et dépossédés de leur ouvrage. De plus, l’habitat moderne étant conçu pour pouvoir être fabriqué par des machines, l’architecture, depuis les Trente Glorieuses, tend à être un produit industriel. En un siècle, le modernisme architectural a produit aliénation, uniformisation et banalisation d’une grande partie de notre environnement construit. Les humains n’ont aucune prise sur les cubes blancs et froids que leur impose l’architecture industrielle globale. La distanciation entre l’homme et son habitat est parfois encore pire dans les tours high-tech affublées d’un label environnemental reluisant.

La « construction écologique » et la « rénovation énergétique » se focalisent bien souvent sur l’efficacité énergétique et les performances des bâtiments, dûment sanctionnées par des labels officiels. Mais les considérations précédentes sur l’énergie grise nous ont appris qu’un bâtiment BBC construit avec des produits industriels ayant nécessité des tonnes de pétrole pour leur fabrication et leur transport ou avec des gadgets high-tech – ventilation double flux, éclairage à LED, etc. – est insoutenable.

C’est plus largement la question de l’habitat résilient qui doit être interrogée, sans omettre les aspects essentiels que sont les matériaux utilisés, les techniques de construction employées, la manière d’habiter les lieux (au sens large), la production transversale d’énergie et de nourriture, etc.

Ré-autonomiser les citoyens bâtisseurs

Aujourd’hui, la concurrence entre la machine et l’humain est terriblement déloyale, car il est plus coûteux d’embaucher de la main d’œuvre que de faire tourner des moteurs. Mais avec la hausse du prix de l’énergie, ce ne sera bientôt plus vrai ! Comme l’agriculture post-pétrole, l’architecture vernaculaire est à haute intensité de main d’œuvre, c’est une architecture que l’on construit ensemble, que l’on peint, que l’on repeint, que l’on fait vivre au quotidien. Les artisans écoconstructeurs « professionnels » devront travailler en synergie avec les habitants/citoyens, dont la participation aux chantiers écologiques est primordiale. La formation d’une main d’œuvre locale, de citoyens bâtisseurs, est une étape incontournable et essentielle du renforcement de l’autonomie et de la résilience locale. L’architecture de demain, parce qu’elle vise l’autonomie et l’auto-organisation, se doit aussi de prendre en compte l’importance de l’autoproduction, qu’il s’agisse de nourriture, d’eau ou d’énergie.

Faire sa demeure et vivre ensemble

« Habiter autrement » peut aussi signifier « habiter ensemble ». Las de l’isolement qui sévit dans les habitations modernes, dans lesquelles on ne partage souvent rien avec son voisin de palier, nombreux sont ceux qui ont décidé de faire de l’habitat une aventure collective et humaine. En temps de troubles, le maintien de la cohésion sociale des communautés est primordial : c’est la résilience collective.

Faire sa demeure et y vivre ensemble, de la constitution d’une communauté de destin à la construction d’un habitat – en passant par l’élaboration du projet architectural, le montage financier et la recherche d’un site –, est un merveilleux moyen de développer naturellement des mécanismes de coopération qui se révéleront notre bien le plus précieux à l’heure de la descente énergétique.

Les habitats groupés ou partagés sont composés d’espaces privés (logements autonomes, par exemple) et d’espaces communs. L’organisation sociale qui y fleurit trouve ses fondements dans la coopération et l’autonomie créatrice à travers la restauration du lien social. Du fait de l’organisation conviviale qui s’y développe et du contrôle direct exercé par les porteurs du projet sur la maîtrise d’ouvrage, ces habitats partagés favorisent l’épanouissement personnel, la mixité sociale et générationnelle, l’autosuffisance énergétique et alimentaire ainsi que l’écoconstruction.

L’habitat partagé répond par ailleurs à plusieurs préoccupations des collectivités : possibilité de loger des personnes modestes, réduction de la pression sur les services publics collectifs (certains étant intégrés aux projets, exemples : garderie, salle de réunion, etc.). Afin de favoriser l’implantation de projets d’habitats partagés sur la commune, les collectivités territoriales peuvent proposer des terrains pour des opérations d’autopromotion durable et établir des partenariats avec des porteurs de projets pour leur faciliter l’accès au foncier. Le soutien des collectivités peut aussi prendre la forme d’une aide financière : autoconstruction et autoréhabilitation accompagnées.

Une résilience intérieure pour ne pas s’effondrer

Notre planète dispose de ressources limitées. Elle n’est pas la seule : notre corps et notre résistance morale aussi. Pour être franc, toutes les mauvaises nouvelles du monde – prises ensemble et bien comprises – sont extrêmement dures à avaler. Face au désastre à venir, ressentir de la peur, de la tristesse ou de la colère est tout à fait fondé. Sachant qu’il y a de fortes chances que se produisent dans un avenir proche des pénuries d’énergie, des catastrophes climatiques et nucléaires, des effondrements de biodiversité et des famines, il est légitime d’arriver à ne plus croire en l’avenir. Cela va même plus loin : les idées d’Anthropocène et d’effondrement peuvent se révéler « toxiques » ! À force de les côtoyer trop longtemps, notre santé physique et mentale peut vaciller. Nous en avons, hélas, chacun fait l’expérience…

Nous avons peur de plonger dans ces abysses, et c’est tout à fait normal. (…) Le résultat ? Un refoulement de masse dont les symptômes les plus fréquents sont l’incrédulité (les chiffres et les faits sont tellement incroyables !), le déni (« Je ne veux pas savoir », « Ils nous trouveront bien quelque chose… ») et le clivage (on continue tranquillement notre vie de tous les jours, mais une angoisse existentielle s’installe parce qu’on sait ce qui se passe). Le pire est que cela provoque des effets bien plus graves qui, à leur tour, renforcent ce refoulement : isolement, aliénation, dissonance cognitive, activités de compensation (alcool, drogues, sexe, etc.), syndrome du bouc émissaire, passivité politique, burn-out, sentiment d’impuissance, etc. Enfin, en évitant d’aller explorer ces « zones d’ombres », il est impossible d’aller de l’avant, c’est-à-dire imaginer un avenir, rebondir, s’adapter, survivre… et concevoir des mesures politiques qui s’inscrivent dans ce cadre catastrophique.

Certes, le déni est un processus cognitif salutaire qui permet de se protéger naturellement des informations trop anxiogènes, tristes, déprimantes, injustes ou insupportables, lesquelles sont très néfastes pour l’organisme si elles deviennent chroniques. Mais il n’est salutaire qu’à court terme ! Car, à plus long terme, il empêche de voir les vrais problèmes et entraîne les individus et la société dans une direction totalement insoutenable. Dans la mesure où nous sous-estimons les effets à long terme des catastrophes, comme le souligne très justement le philosophe Clive Hamilton, « refuser d’accepter que nous allons affronter un avenir très désagréable [peut devenir] une attitude perverse ».

Avec le déni, non seulement nous repoussons le problème, mais – et c’est là le point important – nous empêchons le processus de résilience de se déployer. En effet, la résilience psychologique est une question d’expérience vécue, elle ne peut se développer qu’après avoir traversé des expériences traumatisantes. Si l’on ne fait pas d’expérience désagréable, il est impossible de connaître sa capacité de résilience. En fait, comme l’explique le philosophe et ancien trader Nassim Nicholas Taleb, si l’on vit confortablement sans jamais recevoir de chocs, on devient fragile et donc vulnérable. Si, au contraire, notre corps et notre esprit encaissent des coups, non seulement ils gagnent en résilience (ils apprennent à s’en remettre), mais ils se renforcent. C’est cette caractéristique, que possèdent les systèmes vivants, que Taleb nomme l’antifragilité.

L’enjeu psychologique de la transition est donc, en plus de se préparer politiquement et socialement, de cultiver notre résilience intérieure, notre antifragilité, en anticipant les catastrophes, en acceptant leur inéluctabilité, et surtout en plongeant dans ces émotions « négatives » que nous cherchons à éviter. Il faudra passer par là pour aller de l’avant.

Aujourd’hui, beaucoup d’écologistes ne veulent plus entendre de mauvaises nouvelles et ne se concentrent que sur les discours « positifs », arguant que les émotions « négatives » comme la peur ou la tristesse sont démobilisatrices. Nous pensons au contraire qu’il s’agit là d’une grave erreur stratégique, car « il est une vérité que beaucoup ne comprennent jamais avant qu’il ne soit trop tard : plus vous essayez d’éviter de souffrir, plus vous souffrez » (Thomas Merton).

Cultiver un for intérieur et retrouver le sens du sacré

Comment faire pour renforcer notre capacité à endurer les chocs et à s’en remettre ? Voici quelques propositions de la psychologue Carolyn Baker qui anime depuis quelques années, dans sa ville de Boulder (Colorado, États Unis), des ateliers de transition en vue de l’effondrement qui s’annonce : tenir un journal intime pour cultiver un dialogue avec son être intérieur ; lire, écrire et apprendre de la poésie pour stimuler le cerveau droit (c’est un langage réparateur pour embrasser des émotions perturbantes après des chocs violents) ; pratiquer la méditation pour créer des liens conscients avec son être intérieur ; créer de la beauté, antidote au manque de sens et à la noirceur d’une époque ou d’une société ; retrouver le sens du sacré car il tient un rôle fondamental et vital dans la capacité de se retrouver après une épreuve radicale ; se reconnecter aux autres et à la nature.

Gérer ses émotions n’est pas suffisant, car seuls, nous ne sommes pas grand-chose. La solitude et l’absence de soutien affectif empêchent toute résilience. « On ne pourra pas naviguer dans le chaos qui arrive sans avoir tissé des relations fortes avec d’autres personnes et avec le Soi sacré. » Il faut tout simplement veiller à recréer des relations saines et puissantes avec ses semblables. Sur ce terrain, il y a « deux clés de la résilience : le soutien affectif et le sens donné par les récits. Dans les familles chaotiques où l’attachement est désorganisé, aucune base de sécurité ne peut fonctionner, aucun récit ne peut être partagé ». Trouver un soutien affectif et émotionnel dans son plus proche environnement est vital lorsque l’environnement s’effondre.

Mais on ne peut se contenter des liens avec la famille proche. L’environnement social sécurisant peut (et doit) être étendu à un cercle plus large. C’est ce que proposent (entre autres !) les initiatives de transition qui s’emploient à retisser des liens entre les habitants d’une rue, d’un quartier ou d’une petite bourgade afin de créer de la résilience territoriale, mais aussi de refonder un « sens de la communauté » (community building).

On peut aller bien plus loin. Tout autour du globe, des personnes se préparent au monde d’après. Des centaines, des milliers d’activistes écologistes partagent déjà leurs peurs, leurs désirs et leurs espoirs, et sont passés à l’action. Se connecter à eux, entre nous, construire des réseaux d’entraide (rough weather networks), voilà une manière de retrouver de la confiance, de la puissance et de l’enthousiasme.

Le lien d’accord, mais le liant, c’est mieux. Les récits sont autant d’histoires, de rêves communs et de mythes que partage une société. C’est la culture, au sens large du terme. « Le processus de résilience passe autant par une guérison personnelle qui permet de transcender les traumas paralysants et leurs séquelles, comme l’alcoolisme et la violence familiale, que par une renaissance culturelle qui insuffle un sentiment d’appartenance et de lutte collective. C’est pourquoi la défense de la langue, l’adaptation du système de justice aux problèmes locaux, la prise en main et l’adaptation culturelle des services de santé et des services sociaux forment la clé de la résilience collective. » Autrement dit, ce qui guérit et permet de rebondir, c’est « le sens que les récits donnent à la blessure ». On saisit mieux le rôle fondamental qu’auront les artistes pendant cette transition…

Le dernier pas vers l’interconnexion, et non des moindres, touche au temps long (les ancêtres et les descendants), mais aussi plus généralement au fil de la vie (la connexion à tous nos ancêtres) ainsi qu’aux êtres vivants actuellement en vie sur cette planète. Reconnaître, accepter, cultiver et honorer ces liens qui nous unissent à un Grand Tout par des liens sacrés, c’est reconnaître l’interdépendance de chacun. Sans nos ancêtres et les êtres vivants de la planète, nous ne serions pas là et nous n’avons aucune chance de survie sur cette planète…

Plus prosaïquement, certains chercheurs montrent que le manque de contact avec la nature provoque des désordres psychologiques tels que la dépression ou le manque d’attention. Cela a même des répercussions sur les résultats scolaires des enfants, la myopie, l’obésité, le stress, etc. C’est ce que le journaliste Richard Louv appelle les « désordres de déficit de nature » (nature-deficit disorder). Notre civilisation, en se coupant des liens qui nous unissent avec le reste du monde (humain ou non-humains), a fait de nous des êtres vulnérables. De ce fait, elle l’est devenue tout autant.

Aller de l’avant, rebondir

Aussi bizarre et déplacé que cela puisse paraître, ce dernier visage de la résilience nous semble essentiel. Les activistes politiques ont jusqu’à maintenant fait fausse route. « On ne se libère pas du déni et du refoulement en serrant les dents ou en tentant de se comporter en citoyens plus courageux. On ne recouvre pas sa passion pour la vie, sa créativité innée et sauvage, en s’autoflagellant ou en s’endurcissant. Ce modèle de comportement héroïque appartient à la vision du monde qui a abouti à la société de croissance exponentielle. »

Aller de l’avant, retrouver un avenir désirable et voir dans l’effondrement une opportunité pour la société passe nécessairement par des phases désagréables de désespoir, de peur et de colère. Ce n’est qu’ensuite que l’on peut voir le monde avec de nouveaux yeux. Cela passe aussi par une prise de recul et une prise de conscience que l’on fait partie d’un tout, d’un réseau interconnecté et interdépendant d’êtres vivants. Il faut arriver à voir le monde à travers le temps long, c’est-à-dire à travers le temps géologique, le temps des générations passées et des générations futures.

Pour aller de l’avant, chacun de nous doit vivre une convergence de trois mouvements : ressentir de l’anxiété pour notre planète, prendre conscience de l’état du monde par les découvertes scientifiques et, surtout, retrouver les enseignements ancestraux (sens du sacré et spiritualité). Sans l’un des ingrédients, il sera difficile d’envisager un avenir et de pratiquer ce que Joanna Macy appelle l’espoir actif (active hope), autrement dit la posture d’espoir présent même si l’on n’est pas sûr de l’issue… En effet, il y a deux manières de concevoir l’espoir. Il peut être synonyme de « chances d’y arriver » : « il y a peu d’espoir qu’on y arrive » signifie que les probabilités d’y arriver sont faibles. Mais il peut aussi bien signifier le désir que l’on y arrive, même si la situation semble désespérée. Dans un cas, et c’est l’écueil de beaucoup de personnes, l’espoir n’est permis que lorsqu’on est certain d’avoir des chances de « réussir ». Au contraire, l’espoir actif ne dépend pas de cette certitude, il se pratique au quotidien dans toutes les conditions. Il se décline en trois étapes : être lucide sur la situation ; identifier la direction vers laquelle on veut aller et dans laquelle on place son espoir ; avancer pas à pas dans cette direction. Telle est la posture qui permet de naviguer en temps d’incertitude et en temps de crise.

L’étape suivante est le rêve. S’imaginer un avenir désirable, celui que l’on souhaite pour nous, pour la planète, pour nos proches, pour les autres. Il faut arriver à se raconter une belle histoire, et à la rendre vivante. Après l’indispensable étape de la vision (et donc du récit fondateur), il faut apprendre à y croire. Il faut oser y croire, par exemple en voyant que certains ont pu le faire dans d’autres pays, ou en comprenant que l’histoire avance toujours par soubresauts en réponse à des événements imprévus et imprévisibles.

Enfin, pour aller de l’avant, il faut aussi se constituer un réseau d’entraide solide et puissant. Cela commence par mettre le plus de cohérence possible entre ses actes et ses rêves, et, comme nous l’avons vu, par prendre soin des relations et des interactions avec les autres, en cultivant des liens intenses et fréquents avec le reste du monde vivant.

Peu à peu, l’enthousiasme prendra racine à partir de chaque action qui aura nourri nos rêves, notre récit et notre réseau. Les chemins que nous emprunterons croiseront d’autres initiatives, d’autres parcours et d’autres récits qui, tels des réseaux de rhizomes, peuvent changer le monde radicalement. Sachez que les initiatives qui agissent dans le sens d’un avenir plus soutenable et pour plus de justice sociale sont extrêmement nombreuses. Il en existe des millions aujourd’hui sur la Terre. Comme l’aime à le rappeler Paul Hawken, ces initiatives, « prises ensemble, constituent le plus grand mouvement sur Terre, un mouvement qui n’a pas de nom, de chef, ni de lieu, et qui a été très largement ignoré par les politiciens et par les médias ».