Imaginer les gestes-barrières contre le retour à la production d’avant-crise

Par Bruno Latour, philosophe et sociologue, 30 mars 2020, AOC média

Si tout est arrêté, tout peut être remis en cause, infléchi, sélectionné, trié, interrompu pour de bon ou au contraire accéléré. L’inventaire annuel, c’est maintenant qu’il faut le faire. A la demande de bon sens : « Relançons le plus rapidement possible la production », il faut répondre par un cri : « Surtout pas ! ». La dernière des choses à faire serait de reprendre à l’identique tout ce que nous faisions avant.

Il y a peut-être quelque chose d’inconvenant à se projeter dans l’après-crise alors que le personnel de santé est, comme on dit, « sur le front », que des millions de gens perdent leur emploi et que beaucoup de familles endeuillées ne peuvent même pas enterrer leurs morts. Et pourtant, c’est bien maintenant qu’il faut se battre pour que la reprise économique, une fois la crise passée, ne ramène pas le même ancien régime climatique contre lequel nous essayions jusqu’ici, assez vainement, de lutter.

En effet, la crise sanitaire est enchâssée dans ce qui n’est pas une crise – toujours passagère – mais une mutation écologique durable et irréversible. Si nous avons de bonnes chances de « sortir » de la première, nous n’en avons aucune de « sortir » de la seconde. Les deux situations ne sont pas à la même échelle, mais il est très éclairant de les articuler l’une sur l’autre. En tout cas, ce serait dommage de ne pas se servir de la crise sanitaire pour découvrir d’autres moyens d’entrer dans la mutation écologique autrement qu’à l’aveugle.

La première leçon du coronavirus est aussi la plus stupéfiante : la preuve est faite, en effet, qu’il est possible, en quelques semaines, de suspendre partout dans le monde et au même moment, un système économique dont on nous disait jusqu’ici qu’il était impossible à ralentir ou à rediriger. À tous les arguments des écologistes sur l’infléchissement de nos modes de vie, on opposait toujours l’argument de la force irréversible du « train du progrès » que rien ne pouvait faire sortir de ses rails, « à cause », disait-on, « de la globalisation ». Or, c’est justement son caractère globalisé qui rend si fragile ce fameux développement, susceptible au contraire de freiner puis de s’arrêter d’un coup.

En effet, il n’y a pas que les multinationales ou les accords commerciaux ou internet ou les tour operators pour globaliser la planète : chaque entité de cette même planète possède une façon bien à elle d’accrocher ensemble les autres éléments qui composent, à un moment donné, le collectif. Cela est vrai du CO2 qui réchauffe l’atmosphère globale par sa diffusion dans l’air ; des oiseaux migrateurs qui transportent de nouvelles formes de grippe ; mais cela est vrai aussi, nous le réapprenons douloureusement, du coronavirus dont la capacité à relier « tous les humains » passe par le truchement apparemment inoffensif de nos divers crachotis. A globalisateur, globalisateur et demi : question de resocialiser des milliards d’humains, les microbes se posent un peu là !

D’où cette découverte incroyable : il y avait bien dans le système économique mondial, caché de tous, un signal d’alarme rouge vif avec une bonne grosse poignée d’acier trempée que les chefs d’État, chacun à son tour, pouvaient tirer d’un coup pour stopper « le train du progrès » dans un grand crissement de freins. Si la demande de virer de bord à 90 degrés pour atterrir sur terre paraissait encore en janvier une douce illusion, elle devient beaucoup plus réaliste : tout automobiliste sait que pour avoir une chance de donner un grand coup de volant salvateur sans aller dans le décor, il vaut mieux avoir d’abord ralenti…

Malheureusement, cette pause soudaine dans le système de production globalisée, il n’y a pas que les écologistes pour y voir une occasion formidable d’avancer leur programme d’atterrissage. Les globalisateurs, ceux qui depuis le mitan du XXe siècle ont inventé l’idée de s’échapper des contraintes planétaires, eux aussi, y voient une chance formidable de rompre encore plus radicalement avec ce qui reste d’obstacles à leur fuite hors du monde. L’occasion est trop belle, pour eux, de se défaire du reste de l’État-providence, du filet de sécurité des plus pauvres, de ce qui demeure encore des réglementations contre la pollution, et, plus cyniquement, de se débarrasser de tous ces gens surnuméraires qui encombrent la planète[1].

N’oublions pas, en effet, que l’on doit faire l’hypothèse que ces globalisateurs sont conscients de la mutation écologique et que tous leurs efforts, depuis cinquante ans, consistent en même temps à nier l’importance du changement climatique, mais aussi à échapper à ses conséquences en constituant des bastions fortifiés de privilèges qui doivent rester inaccessibles à tous ceux qu’il va bien falloir laisser en plan. Le grand rêve moderniste du partage universel des « fruits du progrès », ils ne sont pas assez naïfs pour y croire, mais, ce qui est nouveau, ils sont assez francs pour ne même pas en donner l’illusion. Ce sont eux qui s’expriment chaque jour sur Fox News et qui gouvernent tous les États climato-sceptiques de la planète de Moscou à Brasilia et de New Delhi à Washington en passant par Londres.

Ce qui rend la situation actuelle tellement dangereuse, ce n’est pas seulement les morts qui s’accumulent chaque jour davantage, c’est la suspension générale d’un système économique qui donne donc à ceux qui veulent aller beaucoup plus loin dans la fuite hors du monde planétaire, une occasion merveilleuse de « tout remettre en cause ». Il ne faut pas oublier que ce qui rend les globalisateurs tellement dangereux, c’est qu’ils savent forcément qu’ils ont perdu, que le déni de la mutation climatique ne peut pas durer indéfiniment, qu’il n’y a plus aucune chance de réconcilier leur « développement » avec les diverses enveloppes de la planète dans laquelle il faudra bien finir par insérer l’économie. C’est ce qui les rend prêts à tout tenter pour extraire une dernière fois les conditions qui vont leur permettre de durer un peu plus longtemps et de se mettre à l’abri eux et leurs enfants. « L’arrêt de monde », ce coup de frein, cette pause imprévue, leur donne une occasion de fuir plus vite et plus loin qu’ils ne l’auraient jamais imaginé[2]. Les révolutionnaires, pour le moment, ce sont eux.

C’est là que nous devons agir. Si l’occasion s’ouvre à eux, elle s’ouvre à nous aussi. Si tout est arrêté, tout peut être remis en cause, infléchi, sélectionné, trié, interrompu pour de bon ou au contraire accéléré. L’inventaire annuel, c’est maintenant qu’il faut le faire. A la demande de bon sens : « Relançons le plus rapidement possible la production », il faut répondre par un cri : « Surtout pas ! ». La dernière des choses à faire serait de reprendre à l’identique tout ce que nous faisions avant.

Par exemple, l’autre jour, on présentait à la télévision un fleuriste hollandais, les larmes aux yeux, obligé de jeter des tonnes de tulipes prêtes à l’envoi qu’il ne pouvait plus expédier par avion dans le monde entier faute de client. On ne peut que le plaindre, bien sûr ; il est juste qu’il soit indemnisé. Mais ensuite la caméra reculait montrant que ses tulipes, il les fait pousser hors-sol sous lumière artificielle avant de les livrer aux avions cargo de Schiphol dans une pluie de kérosène ; de là, l’expression d’un doute : « Mais est-il bien utile de prolonger cette façon de produire et de vendre ce type de fleurs ? ».

De fil en aiguille, si nous commençons, chacun pour notre compte, à poser de telles questions sur tous les aspects de notre système de production, nous devenons d’efficaces interrupteurs de globalisation – aussi efficaces, millions que nous sommes, que le fameux coronavirus dans sa façon bien à lui de globaliser la planète. Ce que le virus obtient par d’humbles crachotis de bouches en bouches – la suspension de l’économie mondiale –, nous commençons à l’imaginer par nos petits gestes insignifiants mis, eux aussi, bout à bout : à savoir la suspension du système de production. En nous posant ce genre de questions, chacun d’entre nous se met à imaginer des gestes barrières mais pas seulement contre le virus : contre chaque élément d’un mode de production dont nous ne souhaitons pas la reprise.

C’est qu’il ne s’agit plus de reprendre ou d’infléchir un système de production, mais de sortir de la production comme principe unique de rapport au monde. Il ne s’agit pas de révolution, mais de dissolution, pixel après pixel. Comme le montre Pierre Charbonnier, après cent ans de socialisme limité à la seule redistribution des bienfaits de l’économie, il serait peut-être temps d’inventer un socialisme qui conteste la production elle-même. C’est que l’injustice ne se limite pas à la seule redistribution des fruits du progrès, mais à la façon même de faire fructifier la planète. Ce qui ne veut pas dire décroître ou vivre d’amour ou d’eau fraîche, mais apprendre à sélectionner chaque segment de ce fameux système prétendument irréversible, de mettre en cause chacune des connections soi-disant indispensables, et d’éprouver de proche en proche ce qui est désirable et ce qui a cessé de l’être.

D’où l’importance capitale d’utiliser ce temps de confinement imposé pour décrire, d’abord chacun pour soi, puis en groupe, ce à quoi nous sommes attachés ; ce dont nous sommes prêts à nous libérer ; les chaînes que nous sommes prêts à reconstituer et celles que, par notre comportement, nous sommes décidés à interrompre[3]. Les globalisateurs, eux, semblent avoir une idée très précise de ce qu’ils veulent voir renaître après la reprise : la même chose en pire, industries pétrolières et bateaux de croisière géants en prime. C’est à nous de leur opposer un contre-inventaire. Si en un mois ou deux, des milliards d’humains sont capables, sur un coup de sifflet, d’apprendre la nouvelle « distance sociale », de s’éloigner pour être plus solidaires, de rester chez soi pour ne pas encombrer les hôpitaux, on imagine assez bien la puissance de transformation de ces nouveaux gestes-barrières dressés contre la reprise à l’identique, ou pire, contre un nouveau coup de butoir de ceux qui veulent échapper pour de bon à l’attraction terrestre.

Un outil pour aider au discernement

Comme il est toujours bon de lier un argument à des exercices pratiques, proposons aux lecteurs d’essayer de répondre à ce petit inventaire. Il sera d’autant plus utile qu’il portera sur une expérience personnelle directement vécue. Il ne s’agit pas seulement d’exprimer une opinion qui vous viendrait à l’esprit, mais de décrire une situation et peut-être de la prolonger par une petite enquête. C’est seulement par la suite, si vous vous donnez les moyens de combiner les réponses pour composer le paysage créé par la superposition des descriptions, que vous déboucherez sur une expression politique incarnée et concrète — mais pas avant.

Attention : ceci n’est pas un questionnaire, il ne s’agit pas d’un sondage. C’est une aide à l’auto-description*.

Il s’agit de faire la liste des activités dont vous vous sentez privés par la crise actuelle et qui vous donnent la sensation d’une atteinte à vos conditions essentielles de subsistance. Pour chaque activité, pouvez-vous indiquer si vous aimeriez que celles-ci reprennent à l’identique (comme avant), mieux, ou qu’elles ne reprennent pas du tout. Répondez aux questions suivantes :

Question 1 : Quelles sont les activités maintenant suspendues dont vous souhaiteriez qu’elles ne reprennent pas ?

Question 2 : Décrivez

a) pourquoi cette activité vous apparaît nuisible/ superflue/ dangereuse/ incohérente ;

b) en quoi sa disparition/ mise en veilleuse/ substitution rendrait d’autres activités que vous favorisez plus facile/ plus cohérente ?

(Faire un paragraphe distinct pour chacune des réponses listées à la question 1.)

Question 3 : Quelles mesures préconisez-vous pour que les ouvriers/ employés/ agents/ entrepreneurs qui ne pourront plus continuer dans les activités que vous supprimez se voient faciliter la transition vers d’autres activités ?

Question 4 : Quelles sont les activités maintenant suspendues dont vous souhaiteriez qu’elles se développent/ reprennent ou celles qui devraient être inventées en remplacement ?

Question 5 : Décrivez

a) pourquoi cette activité vous apparaît positive ;

b) comment elle rend plus faciles/ harmonieuses/ cohérentes d’autres activités que vous favorisez ;

c) et permet de lutter contre celles que vous jugez défavorables ?

(Faire un paragraphe distinct pour chacune des réponses listées à la question 4.)

Question 6 : Quelles mesures préconisez-vous pour aider les ouvriers/ employés/ agents/ entrepreneurs à acquérir les capacités/ moyens/ revenus/ instruments permettant la reprise/ le développement/ la création de cette activité ?

(Trouvez ensuite un moyen pour comparer votre description avec celles d’autres participants. La compilation puis la superposition des réponses devraient dessiner peu à peu un paysage composé de lignes de conflits, d’alliances, de controverses et d’oppositions.)

[1] Voir l’article sur les lobbyistes déchaînés aux Etats-Unis par Matt Stoller, « The coronavirus relief bill could turn into a corporate coup if we aren’t careful », The Guardian, 24.03.20. [2] Danowski, Deborah, de Castro, Eduardo Viveiros, « L’arrêt de monde », in De l’univers clos au monde infini (textes réunis et présentés). Ed. Hache, Emilie. Paris, Editions Dehors, 2014. 221-339. [3] L’auto-description reprend la procédure des nouveaux cahiers de doléance suggérés dans Bruno Latour, Où atterrir ? Comment s’orienter en politique. Paris, La Découverte, 2017 et développés depuis par le consortium Où atterrir

*L’auto-description reprend la procédure des nouveaux cahiers de doléance suggérés dans Bruno Latour, Où atterrir ? Comment s’orienter en politique. Paris, La Découverte, 2017 et développés depuis par un groupe d’artistes et de chercheurs.

Bruno Latour

Philosophe et sociologue, Professeur émérite au médialab de Sciences Po

Où atterrir ? Chapitre 2

Or, s’il n’y a pas de planète, de terre, de sol, de territoire pour y loger le Globe de la globalisation vers lequel tous les pays prétendaient se diriger, alors plus personne n’a, comme on dit, de « chez soi » assuré.

Chacun de nous se trouve donc devant la question suivante : « Est-ce que nous continuons à nourrir des rêves d’escapade ou est-ce que nous nous mettons en route pour chercher un territoire habitable pour nous et pour nos enfants ? »

Ou bien nous dénions l’existence du problème, ou bien nous cherchons à atterrir. C’est désormais ce qui nous divise tous, bien plus que de savoir si nous sommes de droite ou de gauche.

Et cela est vrai aussi bien des anciens habitants des pays riches que des futurs habitants de ces mêmes pays. Les premiers parce qu’ils comprennent qu’il n’y a pas de planète propre à la mondialisation et qu’il va falloir changer la totalité de leurs modes de vie ; les seconds parce qu’ils ont dû quitter leur ancien sol dévasté et apprendre, eux aussi, à changer la totalité de leurs modes de vie.

Autrement dit, la crise migratoire s’est généralisée.

Chapitre 3Ne croyez pas une seconde ceux qui prêchent l’appel du grand large, la « prise de risque », l’abandon de toutes les protections et qui continuent à désigner du doigt l’horizon infini de la modernisation pour tous ; ces bons apôtres ne prennent de risques que si leur confort est garanti. Au lieu d’écouter ce qu’ils disent par-devant, regardez plutôt ce qu’ils ont dans le dos : vous y verrez briller le parachute doré, soigneusement plié, qui les assure contre tous les aléas de l’existence.

Le droit le plus élémentaire, c’est de se sentir rassuré et protégé, surtout au moment où les anciennes protections sont en train de disparaître.

C’est là le sens de l’histoire à découvrir : comment retisser des bords, des enveloppes, des protections ; comment retrouver une assise en prenant en compte à la fois la fin de la mondialisation, l’ampleur de la migration, ainsi que les limites mises à la souveraineté des États désormais confrontés aux mutations climatiques ?

Surtout, comment rassurer ceux qui ne voient d’autre salut que dans le rappel d’une identité nationale ou ethnique — toujours fraîchement réinventée ? Et, en plus, comment organiser une vie collective autour de ce formidable défi d’accompagner dans la recherche d’un sol durable des millions d’étrangers ?

La question politique est de rassurer et d’abriter toutes les personnes obligées de se mettre en route, tout en les détournant de la fausse protection des identités et des frontières étanches.

Mais comment rassurer ? Comment donner à tous les migrants le sentiment d’être protégés sans aussitôt se reposer sur une identité de souche, de race autochtone, de frontière étanche et d’assurance tous risques ?

Pour rassurer, il faudrait être capable de réussir deux mouvements complémentaires que l’épreuve de la modernisation avait rendus contradictoires : s’attacher à un sol d’une part ; se mondialiser de l’autre. Jusqu’ici, il est vrai, une telle opération était tenue pour impossible : entre les deux, dit-on, il fallait choisir. C’est à cette apparente contradiction que l’histoire présente est peut-être en train de mettre fin.

Chapitre 4Depuis cinquante ans, ce qu’on appelle « globalisation » ou « mondialisation » désigne en fait deux phénomènes opposés que l’on a systématiquement confondus.

Passer d’un point de vue local à un point de vue global ou mondial, cela devrait signifier qu’on multiplie les points de vue, qu’on enregistre un plus grand nombre de variétés, que l’on prend en compte un plus grand nombre d’êtres, de cultures, de phénomènes, d’organismes et de gens.

Or il semble bien que l’on entende aujourd’hui par mondialiser l’exact contraire d’un tel accroissement. On veut dire par là qu’une seule vision, tout à fait provinciale, proposée par quelques personnes, représentant un tout petit nombre d’intérêts, limitée à quelques instruments de mesure, à quelques standards et formulaires, s’est imposée à tous et répandue partout. Pas étonnant qu’on ne sache plus s’il faut se donner à la mondialisation ou s’il faut au contraire lutter contre elle.

S’il s’agit de multiplier les points de vue pour compliquer toute vue « provinciale » ou « close » par de nouvelles variantes, c’est un combat qui mérite d’être mené ; s’il s’agit de décroître le nombre d’alternatives sur l’existence et le cours du monde, sur la valeur des biens et les définitions du Globe, on comprend qu’il faille résister de toutes ses forces à une telle simplification.

Au bilan, il semble que plus on se mondialise, plus on a l’impression d’avoir une vue limitée ! Chacun de nous est prêt à s’extirper de son petit lopin de terre, mais sûrement pas pour se voir imposer la vision étriquée d’un autre lopin simplement plus éloigné.

Distinguons donc désormais la mondialisation-plus et la mondialisation-moins.

Ce qui va compliquer tout projet d’atterrir quelque part, c’est que cette définition de l’inévitable mondialisation, va entraîner, par contrecoup, l’invention du « réactionnaire ».

Les tenants de la mondialisation-moins accusent depuis longtemps ceux qui résistent à son déploiement d’être archaïques, arriérés, de ne penser qu’à leur petit terroir et de vouloir se protéger contre tous les risques en restant enfermés dans leur petit chez soi ! (Ah ! ce goût du grand large prêché par ceux qui sont à l’abri partout où leurs miles leur permettent de voler…)

C’est pour faire se remuer ce peuple rétif que les globalisateurs ont inséré sous eux le grand levier de la modernisation. Depuis deux siècles, la flèche du temps permet de définir d’un côté ceux qui vont de l’avant — les modernisateurs, les progressistes — et de l’autre ceux qui restent en arrière.

Au cri de guerre « Modernisez-vous ! », il n’y a pas d’autre contenu que celui-ci : toute résistance à la mondialisation sera d’emblée frappée d’illégitimité. On n’a pas à négocier avec ceux qui veulent rester en arrière. Ceux qui s’abritent de l’autre côté de l’irréversible front de modernisation seront d’avance disqualifiés. Ils ne sont pas seulement vaincus, ils sont aussi irrationnels. Vae victis !

C’est l’appel à ce type de modernisation qui va définir, par opposition, le goût du local, l’attachement au sol, le maintien d’une appartenance aux traditions, l’attention à la terre. Non plus comme un ensemble de sentiments légitimes, mais comme l’expression d’une nostalgie pour des positions « archaïques » et « obscurantistes ».

L’appel à la mondialisation est si ambigu qu’il rend ambigu par contamination ce qu’on peut attendre du local. C’est pourquoi, depuis le début de la modernisation, tout attachement à quelque sol que ce soit va être frappé du signe de la réaction.

De même qu’il y a deux façons entièrement différentes de viser la mondialisation, d’enregistrer les variations du Globe, il y en a donc au moins deux, également opposées, de définir l’attachement au local.

Et c’est là que les élites qui ont tant profité des mondialisations (-plus autant que -moins) ont tant de peine à comprendre ce qui affole ceux qui veulent être tenus, protégés, assurés, rassurés par leur province, leur tradition, leur sol ou leur identité. Ils les accusent alors de céder aux sirènes du « populisme ».

Refuser la modernisation, c’est peut-être un réflexe de peur, un manque d’ambition, une paresse native, oui, mais, comme Karl Polanyi l’a bien vu, la société a toujours raison de se défendre contre les attaques [Karl POLANYI, La Grande Transformation. Aux origines politiques et économiques de notre temps, Gallimard, Paris, 1983 [1945]]. Refuser la modernisation, c’est aussi résister courageusement en refusant de troquer sa province pour une autre — Wall Street, Pékin ou Bruxelles — encore plus étroite et surtout infiniment éloignée et, par conséquent, beaucoup plus indifférente aux intérêts locaux.

Est-il possible de faire entendre à ceux qu’enthousiasme encore la mondialisation-moins, qu’il est normal, qu’il est juste, qu’il est indispensable de vouloir conserver, maintenir, assurer l’appartenance à une terre, un lieu, un sol, une communauté, un espace, un milieu, un mode de vie, un métier, un savoir-faire ? Précisément pour rester capable d’enregistrer plus de différences, plus de points de vue et surtout ne pas commencer par en diminuer le nombre.

Oui les « réacs » se trompent sur les mondialisations, mais les « progressistes » se trompent aussi sûrement sur ce qui tient les « réacs » attachés à leurs us et coutumes.

Distinguons par conséquent le local-moins du local-plus comme on doit distinguer la mondialisation-moins de la mondialisation-plus. Au bilan, la seule chose qui compte, ce n’est pas de savoir si vous êtes pour ou contre la mondialisation, pour ou contre le local, c’est de comprendre si vous parvenez à enregistrer, à maintenir, à chérir le plus grand nombre d’alternatives à l’appartenance au monde.

On dira que c’est couper les cheveux en quatre et introduire des divisions artificielles pour mieux dissimuler quelque vieille idéologie du sang et du sol (Blut und Boden).

Se faire une telle objection, c’est oublier l’événement massif qui est venu mettre en péril ce grand projet de modernisation : de toutes les façons, celui-ci est devenu impossible, puisqu’il n’y a pas de Terre qui soit de taille à contenir son idéal de progrès, d’émancipation et de développement. Par conséquent, ce sont toutes les appartenances qui sont en voie de métamorphose — au globe, au monde, aux provinces, aux terroirs, au marché mondial, aux sols ou aux traditions.

Il faut bien se confronter à ce qui est littéralement un problème de dimension, d’échelle et de logement : la planète est bien trop étroite et limitée pour le globe de la globalisation ; elle est trop grande, infiniment trop grande, trop active, trop complexe, pour rester contenue dans les frontières étroites et limitées de quelque localité que ce soit. Nous sommes tous débordés deux fois : par le trop grand comme par le trop petit.

Et, du coup, personne n’a la réponse à la question : comment trouver un sol habitable ? Ni les tenants de la mondialisation (-plus autant que -moins) ni les tenants du local (-plus autant que -moins). Nous ne savons ni où aller, ni comment habiter, ni avec qui cohabiter. Comment faire pour trouver une place ? Comment nous orienter ?

Chapitre 5Auparavant, tout le monde voyait bien que la question des limites allait forcément se poser, mais la décision commune, chez les Modernes en tout cas, avait été de l’ignorer courageusement par une forme très étrange de désinhibition.[Jean-Baptiste FRESSOZ, L’Apocalypse joyeuse. Une histoire du risque technologique, Seuil, Paris, 2012.] On pouvait bien continuer à faire main basse sur le sol, en user et en abuser sans écouter tous les prophètes de malheur, puisque le sol lui-même se tenait à peu près coi !

Et pourtant, peu à peu, voilà que sous le sol de la propriété privée, de l’accaparement des terres, de l’exploitation des territoires, un autre sol, une autre terre, un autre territoire s’est mis à remuer, à trembler, à s’émouvoir. Une sorte de tremblement de terre, si l’on veut, qui faisait dire à ces pionniers : « Faites attention, rien ne sera plus comme avant ; vous allez devoir payer cher le retour de la Terre, le retournement de puissances jusqu’ici dociles. »

Et c’est en ce point qu’intervient l’hypothèse de politique-fiction : cette menace, cet avertissement aurait été reçu cinq sur cinq par d’autres élites, peut-être moins éclairées, mais avec de gros moyens et de grands intérêts et, surtout, extrêmement sensibles à la sécurité de leur immense fortune et à la permanence de leur bien-être. Il faut faire la supposition qu’elles auraient parfaitement compris, ces élites, que l’avertissement était exact, mais elles n’auraient pas conclu de cette évidence, devenue au fil des années de plus en plus indiscutable, qu’elles allaient devoir payer, et payer cher, le retournement de la Terre sur elle-même. Elles auraient été assez éclairées pour enregistrer l’alerte, mais trop peu éclairées pour en partager publiquement le résultat.

Au contraire, elles en auraient tiré deux conséquences qui aboutissent aujourd’hui à l’élection d’Ubu roi à la Maison-Blanche : « Premièrement, oui, il va falloir payer cher ce retournement, mais les pots cassés ce sont les autres qui vont les payer, certainement pas nous ; et deuxièmement cette vérité de moins en moins discutable du Nouveau Régime Climatique, nous allons en nier jusqu’à l’existence. »

Ce sont ces deux décisions qui permettraient de relier ce qui est appelé à partir des années 1980 la « dérégulation » ou le « démantèlement de l’État-providence » ; à partir des années 2000 le « climato-négationnisme » et, surtout, depuis quarante ans, l’extension vertigineuse des inégalités.

Si l’hypothèse est juste, tout cela participe du même phénomène : les élites ont été si bien convaincues qu’il n’y aurait pas de vie future pour tout le monde qu’elles ont décidé de se débarrasser au plus vite de tous les fardeaux de la solidarité — c’est la dérégulation ; qu’il fallait construire une sorte de forteresse dorée pour les quelques pour-cent qui allaient pouvoir s’en tirer — c’est l’explosion des inégalités ; et que pour, dissimuler l’égoïsme crasse d’une telle fuite hors du monde commun, il fallait absolument rejeter la menace à l’origine de cette fuite éperdue — c’est la dénégation de la mutation climatique.

(…)Ces gens-là — ceux qu’il faut désormais appeler les élites obscurcissantes — ont compris que, s’ils voulaient survivre à leur aise, il ne fallait plus faire semblant, même en rêve, de partager la terre avec le reste du monde.

Cette hypothèse permettrait d’expliquer comment la mondialisation-plus est devenue la mondialisation- moins.

Alors qu’on pouvait jusqu’aux années 1990 (à condition d’en profiter) associer l’horizon de la modernisation avec les notions de progrès, d’émancipation, de richesse, de confort, de luxe même et, surtout, de rationalité, la furie de dérégulation, l’explosion des inégalités, l’abandon des solidarités l’ont peu à peu associé à celle de décision arbitraire venue de nulle part pour le seul profit de quelques-uns. Le meilleur des mondes est devenu le pire.

(…)Si les élites ont senti dès les années 1980 ou 1990 que la fête était finie et qu’il fallait construire au plus vite des gated communities pour ne plus avoir à partager avec les masses — et surtout pas avec les masses « de couleur » qui allaient se mettre bientôt en marche sur toute la planète parce qu’elles étaient chassées de chez elles —, on peut imaginer que les laissés-pour-compte, eux aussi, ont très vite compris que si la globalisation était jetée aux orties, alors il leur fallait, à eux aussi, des gated communities.

(…)On ne comprend rien à l’accroissement effarant des inégalités ni à la « vague de populisme », ni à la « crise migratoire » si l’on ne comprend pas qu’il s’agit de trois réponses, au fond compréhensibles à défaut d’être efficaces, à la formidable réaction d’un sol à ce que la globalisation lui a fait subir.

Devant la menace, on aurait décidé, non pas de lui faire face, mais de fuir. Les uns dans l’exil doré du 1% — « Les super-riches doivent être protégés avant tout ! » — d’autres en s’accrochant à des frontières assurées — « Par pitié, laissez-nous au moins l’assurance d’une identité stable ! » —, d’autres enfin, les plus misérables, en prenant la route de l’exil.

Au bilan, tous sont bel et bien les « laissés-pour-compte de la mondialisation » (-moins) — laquelle commence à perdre son pouvoir d’attraction.

Chapitre 6La dénégation n’est pas une situation confortable. Dénier, c’est mentir froidement ; puis oublier qu’on a menti — tout en se souvenant malgré tout constamment de ce mensonge. Cela mine. On peut donc se demander ce qu’un tel nœud fait aux gens qui sont pris dans ses rets. Cela les rend fous.

Et d’abord ce « peuple » que les commentateurs autorisés semblent soudainement découvrir. Les journalistes se sont emparés de l’idée que le populo était devenu partisan de « faits alternatifs » au point d’oublier toute forme de rationalité.

On se met à accuser les braves gens de se complaire dans leur vision étroite, dans leurs peurs, dans leur méfiance native pour les élites, dans leur déplorable indifférence à l’idée même de vérité, et surtout dans leur passion pour l’identité, le folklore, l’archaïsme et les frontières — avec en plus, pour faire bonne mesure, une coupable indifférence aux faits.

D’où le succès de l’expression « réalité alternative ».

C’est oublier que ce « peuple » a été froidement trahi par ceux qui ont abandonné l’idée de réaliser pour de vrai la modernisation de la planète avec tout le monde, parce qu’ils ont su, avant tout le monde que celle-ci était impossible — faute justement de planète assez vaste pour leurs rêves de croissance pour tous.

Avant d’accuser le « peuple » de ne plus croire en rien, que l’on mesure d’abord l’effet de cette formidable trahison sur son niveau de confiance : il a été abandonné en rase campagne.

Aucune connaissance avérée, on le sait bien, ne tient toute seule. Les faits ne restent robustes que lorsqu’il existe pour les soutenir une culture commune, des institutions auxquelles on puisse se fier, une vie publique à peu près décente, des médias quelque peu fiables.

(…)On ne se rend pas assez compte que la question du climato-négationnisme organise toute la politique du temps présent.

C’est donc bien légèrement que les journalistes parlent d’une politique « postvérité ». Ils ne soulignent pas pourquoi certains ont décidé de continuer à faire de la politique en abandonnant volontairement le lien à la vérité qui les terrifiait — avec raison. Ni pourquoi les gens ordinaires ont décidé — eux aussi avec raison — de ne plus croire en rien. Au vu des couleuvres qu’on a voulu leur faire avaler, on comprend qu’ils se méfient de tout et ne veuillent plus rien entendre.

(…)La question n’est pas de savoir comment réparer les défauts de la pensée, mais comment partager la même culture, faire face aux mêmes enjeux, devant un paysage que l’on peut explorer de concert. On retrouve là le vice habituel de l’épistémologie qui consiste à attribuer à des déficits intellectuels ce qui est tout simplement un déficit de pratique commune.

Chapitre 7S’il ne faut pas chercher la clef de la situation actuelle dans un manque d’intelligence, il faut la chercher dans la forme des territoires auxquels cette intelligence s’applique. Or c’est justement là que le bât blesse : il y a maintenant plusieurs territoires, incompatibles les uns avec les autres.

Pour simplifier, on peut supposer que, jusqu’ici, chacun de ceux qui acceptaient de se plier au projet de la modernisation pouvait retrouver sa place grâce à un vecteur qui allait, pour simplifier, du local au global.

C’est vers le Globe avec un grand G que tout se mettait en mouvement, celui qui dessinait l’horizon à la fois scientifique, économique, moral, le Globe de la mondialisation-plus. Repère à la fois spatial — la cartographie — et temporel — la flèche du temps lancée vers l’avenir. Ce Globe qui a enthousiasmé des générations parce qu’il était synonyme de richesse, d’émancipation, de connaissance et d’accès à une vie confortable emportait avec lui une certaine définition universelle de l’humain.

Enfin le grand large ! Enfin sortir de chez soi ! Enfin l’univers infini ! Rares sont ceux qui n’ont pas ressenti cet appel. Prenons la mesure de l’enthousiasme qu’il a pu susciter chez ceux qui en profitaient — sans s’étonner de l’horreur qu’il suscite chez ceux qu’il a broyés sur son passage.

Ce qu’il fallait abandonner pour se moderniser, c’était le Local. Lui aussi avec une majuscule pour qu’on ne le confonde pas avec quelque habitat primordial, quelque terre ancestrale, le sol d’où jailliraient les autochtones. Rien d’aborigène, rien de natif, rien de primitif, dans ce terroir réinventé après que la modernisation a fait disparaître tous les anciens attachements. C’est un Local par contraste. Un anti-Global.

(…)Il y avait bien des protestataires, mais ils se trouvaient de l’autre côté du front de modernisation. Ils étaient les (néo)autochtones, les archaïques, les vaincus, les colonisés, les dominés, les exclus. Grâce à cette pierre de touche, on pouvait, sans risque de se tromper, les traiter de réactionnaires, en tout cas d’antimodernes ou de laissés-pour-compte. Ils pouvaient bien protester, mais leurs criailleries ne faisaient que justifier la critique.

C’était brutal, peut-être, mais enfin le monde avait un sens. La flèche du temps allait quelque part.

Un tel repérage était d’autant plus facile que c’est sur ce vecteur que l’on avait projeté la différence Gauche/Droite aujourd’hui mise en question.

Ce qui n’allait pas sans complication parce que, selon les sujets de dispute, Gauche et Droite n’allaient pas dans le même sens.

Si l’on parlait d’économie, par exemple, il y avait une Droite qui voulait aller toujours plus loin vers le Global alors qu’il y avait une Gauche (mais aussi une Droite plus timide) qui aurait souhaité limiter, ralentir, protéger les plus faibles contre les forces du Marché (les majuscules sont là pour rappeler qu’il s’agit de simples repères idéologiques).

Inversement, si l’on parlait de « libération des mœurs » et, plus précisément, de questions sexuelles, on trouvait une Gauche qui voulait aller toujours plus loin en avant vers le Global, alors qu’il y avait une Droite (mais aussi une Gauche) qui refusait fortement de se laisser entraîner sur cette « pente glissante ».

De quoi compliquer quelque peu l’attribution des qualificatifs comme « progressiste » et « réactionnaire ». Mais on pouvait trouver quand même de vrais « réacs » — à la fois contre les « forces du marché » et contre la « libération des mœurs » — et de vrais « progressistes », Gauche et Droite mêlées, qui se laissaient attirer par le Global, à la fois pour libérer les forces du capital et la diversité des mœurs.

(…)Qu’arrive-t-il à ce système de coordonnées si la mondialisation-plus devient la mondialisation-moins ? Si ce qui attirait vers soi avec la force de l’évidence, tirant le monde entier après soi, devient un repoussoir dont on sent confusément que seuls quelques-uns vont profiter ? Inévitablement, le Local, lui aussi, par réaction, va redevenir attirant.

Mais voilà, ce n’est plus le même Local. À la fuite éperdue vers la mondialisation-moins, fait pendant la fuite éperdue vers le local-moins, celui qui promet tradition, protection, identité et certitude à l’intérieur de frontières nationales ou ethniques.

Et voilà le drame : le Local relooké n’a pas plus de vraisemblance, n’est pas plus habitable que la mondialisation-moins. C’est une invention rétrospective, c’est un territoire croupion, ce qui reste une fois qu’on l’a définitivement perdu en se modernisant. Quoi de plus irréel que la Pologne de Kaczyński, la France du Front national, l’Italie de la Ligue du Nord, la Grande-Bretagne rétrécie du Brexit ou l’America great again du grand Trompeur ?

Il n’empêche, ce deuxième pôle attire autant que l’autre, surtout quand ça va mal et que l’idéal du Globe semble s’éloigner encore plus loin. Les deux attracteurs ont fini par tellement s’éloigner l’un de l’autre qu’on n’a même plus le loisir d’hésiter, comme avant, entre les deux. C’est ce que les commentateurs appellent la « brutalisation » des discussions politiques.

Chapitre 8Ce que les fascismes avaient réussi à combiner restait le long de l’ancien vecteur — celui qui va vers la modernisation à partir des anciens terroirs. Ils étaient parvenus à amalgamer le retour à un passé rêvé — Rome ou Germania — avec les idéaux révolutionnaires et la modernisation industrielle et technique, le tout en réinventant une figure de l’État total — et de l’État en guerre — contre l’idée même d’individu autonome. On ne trouve rien de cela dans l’innovation actuelle : l’État est honni, l’individu est roi, et ce qu’il s’agit de faire avant tout, c’est de gagner du temps en relâchant toutes les contraintes, avant que le populo ne s’aperçoive qu’il n’y a pas de monde correspondant à cette Amérique-là.

(…)Pour la première fois, un mouvement de grande ampleur ne prétend plus affronter sérieusement les réalités géopolitiques, mais se mettre explicitement hors de toute contrainte, littéralement offshore — comme les paradis fiscaux. Ce qui compte avant tout, c’est de ne plus avoir à partager avec les autres un monde dont on sait qu’il ne sera plus jamais commun. Tout en maintenant l’idéal américain de la Frontière — en décollant vers l’irréalité !

(…)Quand on a promis à ceux qui allaient vers le local-moins qu’ils allaient retrouver le passé alors qu’on se promet d’immenses profits dont on va priver la grande masse de ces mêmes électeurs, il ne faut pas être trop vétilleux sur les preuves empiriques !

(…)En un sens, l’élection de Trump entérine, pour le reste du monde, la fin d’une politique orientée vers un but assignable. Ce n’est pas une politique « postvérité », c’est une politique postpolitique, c’est-à-dire, littéralement sans objet puisqu’elle rejette le monde qu’elle prétend habiter.

Chapitre 9L’événement massif qu’il s’agit d’encaisser concerne en effet la puissance d’agir de ce Terrestre qui n’est plus le décor, l’arrière-scène, de l’action des humains.

On parle toujours de géopolitique comme si le préfixe « géo » ne désignait que le cadre dans lequel se déroule l’action politique. Or ce qui est en train de changer, c’est que « géo » désigne dorénavant un agent qui participe pleinement à cette vie publique.

(..)Si le Terrestre n’est plus le cadre de l’action humaine, c’est qu’il y prend part. L’espace n’est plus celui de la cartographie, avec son quadrillage de longitudes et de latitudes. L’espace est devenu une histoire agitée dont nous sommes des participants parmi d’autres, réagissant à d’autres réactions. Il semble que nous atterrissions en pleine géohistoire.

Marcher vers le Global, c’était s’avancer toujours plus loin vers un horizon infini, pousser devant soi une frontière sans limite — ou, au contraire, si l’on se tournait de l’autre côté, vers le Local, c’était dans l’espoir de retrouver la sécurité d’une frontière stable et d’une identité assurée.

S’il est si difficile de comprendre aujourd’hui à quelle époque nous appartenons, c’est parce que ce troisième attracteur est à la fois connu de tout le monde et complètement étrange.

Le Terrestre, c’est un Nouveau Monde, certes, mais qui ne ressemble pas à celui que les Modernes avaient jadis « découvert », en le dépeuplant préalablement. Ce n’est pas une nouvelle terra incognita pour explorateurs en casque colonial. En aucun cas il ne s’agit d’une res nullius, prête à l’appropriation.

Au contraire, les Modernes se trouvent en train de migrer vers une terre, un terroir, sol, pays, turf, quel que soit le nom qu’on lui donne, qui est déjà occupé, peuplé depuis toujours. Et plus récemment, qui s’est trouvé repeuplé par la multitude de ceux qui ont senti, bien avant les autres, à quel point il fallait fuir dare-dare l’injonction à se moderniser.

Dans ce monde-là, tout esprit moderne se trouve comme en exil. Il va lui falloir apprendre à cohabiter avec ceux qu’il prenait jusque-là pour archaïques, traditionnels, réactionnaires ou simplement « locaux ».

Et pourtant, aussi antique que soit un tel espace, il est nouveau pour tout le monde, puisque, si l’on suit les discussions des spécialistes du climat, il n’y a tout simplement pas de précédent à la situation actuelle. La voilà cette wicked universality, ce manque universel de terre.

Ce qu’on appelle la civilisation, disons les habitudes prises au cours des dix derniers millénaires, s’est déroulé, expliquent les géologues, dans une époque et sur un espace géographique étonnamment stables.

L’Holocène (c’est le nom qu’ils lui donnent) avait tous les traits d’un « cadre » à l’intérieur duquel on pouvait en effet distinguer sans trop de peine l’action des humains, de même qu’au théâtre on peut oublier le bâtiment et les coulisses pour se concentrer sur l’intrigue.

Ce n’est plus le cas à l’Anthropocène, ce terme disputé que certains experts souhaitent donner à l’époque actuelle. Là il ne s’agit plus de petites fluctuations climatiques, mais d’un bouleversement qui mobilise le système-terre lui-même.

Les humains ont bien sûr toujours modifié leur environnement, mais ce terme ne désignait que leur entourage, ce qui précisément les environnait. Ils restaient les personnages centraux, ne faisant que modifier à la marge le décor de leurs drames.

Aujourd’hui, le décor, les coulisses, l’arrière-scène, le bâtiment tout entier sont montés sur les planches et disputent aux acteurs le rôle principal. Cela change tous les scripts, suggère d’autres dénouements. Les humains ne sont plus les seuls acteurs, tout en se voyant confier un rôle beaucoup trop important pour eux

(…)Revenir en arrière ? Réapprendre les vieilles recettes ? Regarder d’un autre œil les sagesses millénaires ? Apprendre des quelques cultures qui n’ont pas encore été modernisées ? Oui, bien sûr, mais sans se bercer d’illusions : pour elles non plus il n’y a pas de précédent.

Aucune société humaine, aussi sage, subtile, prudente, précautionneuse que vous l’imaginiez, n’a eu à se saisir des réactions du système terre à l’action de huit à neuf milliards d’humains. Toute la sagesse accumulée pendant dix mille ans, même si on parvenait à la retrouver, n’a jamais servi qu’à des centaines, des milliers, quelques millions d’êtres humains sur une scène plutôt stable.

On ne comprend rien au vide de la politique actuelle si l’on ne mesure pas à quel point la situation est sans précédent. De quoi sidérer en effet.

Chapitre 10L’écologie a donc bien réussi à mouliner de la politique à partir d’objets qui ne faisaient pas partie, jusque-là, des préoccupations usuelles de la vie publique. Elle est parvenue à extirper la politique d’une définition trop restreinte du monde social. En ce sens, l’écologie politique a pleinement réussi à remplir l’espace public de nouveaux enjeux.

Moderniser ou écologiser, c’est devenu le choix vital. Tout le monde en convient. Et pourtant, elle a échoué. Tout le monde en convient également.

Les partis verts restent partout des partis croupions. Ils ne savent jamais sur quel pied danser. Quand ils mobilisent sur des questions « de nature », les partis traditionnels s’opposent à eux au nom de la défense des intérêts humains. Quand les partis verts mobilisent sur des « questions sociales », ces mêmes partis traditionnels leur demandent : « De quoi vous mêlez-vous ? ».

Après cinquante ans de militantisme, à quelques timides exceptions près, on continue d’opposer l’économie à l’écologie, les exigences du développement à celles de la nature, les questions d’injustice sociale à la marche du monde vivant.

(…)Le diagnostic est assez simple : les écologistes ont tenté de n’être ni de droite, ni de gauche, ni archaïques, ni progressistes, sans parvenir à sortir du piège dressé par la flèche du temps des Modernes.

(…)

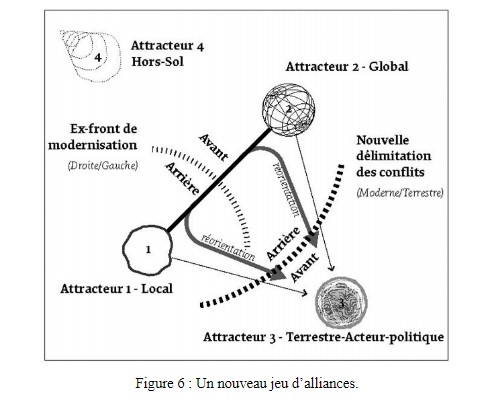

Les deux angles permettent de repérer les négociations, délicates, qu’il va falloir mener pour déplacer les intérêts de ceux qui continuent à fuir vers le Global et de ceux qui continuent à se réfugier dans le Local, afin de les intéresser à ressentir le poids de ce nouvel attracteur.

Si l’on veut une définition — encore terriblement abstraite — de la nouvelle politique, c’est à cette négociation qu’il va falloir s’attacher. On va devoir se chercher des alliés chez des gens qui, selon l’ancienne gradation, étaient clairement des « réactionnaires ». Et, bien sûr, il va falloir forger des alliances avec des gens qui, toujours selon l’ancien repère, étaient clairement des « progressistes » et même peut-être des libéraux, voire des néolibéraux !

(…)La priorité, c’est de savoir comment s’adresser à ceux qui, avec raison, se sentant abandonnés par la trahison historique des classes dirigeantes, demandent à cor et à cri qu’on leur offre la sécurité d’un espace protégé. Dans la logique (bien fragile) du schéma, il s’agit de dériver vers le Terrestre les énergies qui allaient vers l’attracteur Local.

C’est le déracinement qui est illégitime, pas l’appartenance.

Appartenir à un sol, vouloir y rester, maintenir le soin d’une terre, s’y attacher, n’est devenu « réac », nous l’avons vu, que par contraste avec la fuite en avant imposée par la modernisation. Si l’on cesse de fuir, à quoi ressemble le désir d’attachement ?

La négociation — la fraternisation ? — entre les tenants du Local et du Terrestre doit porter sur l’importance, la légitimité, la nécessité même d’une appartenance à un sol, mais, c’est là toute la difficulté, sans aussitôt la confondre avec ce que le Local lui a ajouté : l’homogénéité ethnique, la patrimonialisation, l’historicisme, la nostalgie, l’inauthentique authenticité.

Au contraire, il n’y a rien de plus innovateur, rien de plus présent, subtil, technique, artificiel (au bon sens du mot), rien de moins rustique et campagnard, rien de plus créateur, rien de plus contemporain que de négocier l’atterrissage sur un sol.

Il ne faut pas confondre le retour de la Terre avec le « retour à la terre » de triste mémoire. C’est tout l’enjeu de ce qu’on appelle les Zones à Défendre : la repolitisation de l’appartenance à un sol.

Cette distinction entre le Local et le sol nouvellement formé est d’autant plus importante, qu’il faut bien créer de toutes pièces les lieux où les différents types de migrants vont venir habiter.

Alors que le Local est fait pour se différencier en se fermant, le Terrestre est fait pour se différencier en s’ouvrant.

Et c’est là qu’intervient l’autre branche de la négociation, celle qui s’adresse à ceux qui brûlent les étapes vers le Global. De même qu’il faut parvenir à canaliser le besoin de protection pour le faire tourner vers le Terrestre, de même il faut montrer à ceux qui se précipitent vers la globalisation-moins, à quel point elle diffère de l’accès au Globe et au monde.

C’est que le Terrestre tient à la terre et au sol mais il est aussi mondial, en ce sens qu’il ne cadre avec aucune frontière, qu’il déborde toutes les identités.

C’est en ce sens qu’il résout ce problème de place noté plus haut : il n’y a pas de Terre correspondant à l’horizon infini du Global, mais, en même temps le Local est beaucoup trop étroit, trop riquiqui, pour y tenir la multiplicité des êtres du monde terrestre. C’est pourquoi le zoom qui prétendait aligner le Local et le Global comme des vues successives le long d’un même parcours n’a jamais eu aucun sens.

Chapitre 12La preuve que l’écologisme n’est pas parvenu à définir cet acteur politique de première grandeur, le Terrestre, avec assez de précision, c’est qu’il n’a pas su mobiliser à l’échelle des enjeux. On est toujours surpris de voir la distance qui existe entre la puissance des affects suscités par la question sociale depuis le XIXe siècle et celle des mouvements écologiques depuis l’après-guerre.

Un bon indicateur d’une telle distance est l’admirable livre de Karl Polanyi, La Grande Transformation. Ce qui fend le cœur, en lisant Polanyi, ce n’est évidemment pas qu’il se soit trompé en pensant que les ravages du libéralisme se trouvaient derrière lui, c’est que ces ravages aient eu pour seul répondant ce qu’on pourrait nommer la grande immobilité des repères politiques.

Comme son livre date de 1945, ces soixante-dix années définissent avec exactitude la place, hélas vide, de l’autre grande transformation qui aurait dû avoir lieu si les mouvements écologistes avaient repris, prolongé et amplifié l’énergie créée par les différents types de socialismes.

Or cette transmission n’a pas vraiment eu lieu. Faute d’avoir su conjoindre efficacement leurs forces, le socialisme comme l’écologisme, qui tous deux avaient pour objectifs de détourner l’histoire, n’ont pu que ralentir son cours.

S’ils ont été trop faibles, c’est parce qu’ils ont cru se trouver devant un choix entre s’occuper des questions sociales ou s’occuper des questions écologiques, alors qu’il s’agissait d’un autre choix, beaucoup plus décisif, qui portait sur deux directions de la politique : l’une qui définit la question sociale d’une façon restrictive et l’autre qui définit les enjeux de survie sans introduire de différences a priori entre les types d’associations qui composent les collectifs.

Ces deux directions ne visent pas des acteurs différents. Pour reprendre un cliché, il n’y a pas à choisir entre le salaire des ouvriers et le sort des petits oiseaux, mais entre deux types de monde où il y a, dans les deux cas, des salaires d’ouvriers et des petits oiseaux, mais autrement conjoints.

La question devient donc celle-ci : pourquoi le mouvement social ne s’est-il pas d’emblée saisi des enjeux écologiques comme s’ils étaient les siens propres, ce qui lui aurait permis d’échapper à l’obsolescence et de prêter main-forte à l’écologisme encore faible ? Autrement dit, pourquoi l’écologie politique n’a-t-elle pas su prendre le relais de la question sociale ?

Pendant ces soixante-dix ans que les spécialistes nomment la « Grande Accélération », tout se métamorphose — les forces du marché se déchaînent, la réaction du système terre se déclenche —, mais on continue à définir la politique progressiste ou réactionnaire le long du seul et sempiternel vecteur — celui de la modernisation et de l’émancipation.

D’un côté, des transformations majeures, de l’autre, un presque parfait immobilisme dans la définition, le positionnement, les aspirations associés au mot « socialisme ». On sait d’ailleurs les immenses difficultés qu’ont eues les féministes pour imposer leurs combats jugés longtemps « périphériques » par rapport aux luttes pour la transformation sociale. Comme si la boussole s’était bloquée.

Au lieu d’un enchâssement de ces révoltes, on n’a pu que subir, dans une presque complète impuissance, la Grande Accélération, la défaite du communisme, le triomphe de la mondialisation-moins, la stérilisation du socialisme, pour finir par une dernière clownerie, l’élection de Donald Trump ! Avant d’autres catastrophes que l’on tremble d’anticiper.

Pendant tous ces événements, on en est resté à une opposition à peine atténuée entre conflits « sociaux » et conflits « écologiques ».

Comme si l’on avait affaire à deux ensembles distincts entre lesquels, comme l’âne de Buridan, il faudrait continuer à hésiter en crevant de faim et de soif. Mais la nature n’est pas plus un sac de son que la société un seau d’eau… S’il n’y a pas à choisir, c’est pour l’excellente raison qu’il n’y a pas d’humains nus d’un côté et des objets inhumains de l’autre.

L’écologie n’est pas le nom d’un parti, ni même d’un type de préoccupation, mais celui d’un appel à changer de direction : « Vers le Terrestre. »

Chapitre 13Comment expliquer cette interruption dans les relais de l’indignation collective ?

C’est que l’ancienne grille qui permettait de distinguer les « progressistes » des « réactionnaires » se définissait, depuis l’irruption de la « question sociale » au XIXe siècle, par les notions de classes sociales, elles-mêmes dépendantes d’une certaine position que ces classes occupaient dans ce qu’on appelait le « processus de production ».

Malgré tous les efforts pour les atténuer et même pour prétendre qu’elles n’avaient plus de sens, c’est bien néanmoins autour de ces oppositions de classes que la politique s’était organisée.

L’efficacité des interprétations de la vie publique en termes de lutte des classes venait du caractère apparemment matériel, concret, empirique de la définition des catégories antagonistes. C’est pourquoi elles étaient qualifiées de « matérialistes » et se trouvaient généralement gagées sur ce qu’on appelait une science économique engagée.

En dépit de toutes les révisions, cette interprétation a servi et bien servi pendant tout le XXe siècle. Encore aujourd’hui, c’est elle qui permet de repérer qui « va de l’avant » et qui « trahit les forces du progrès » (même si, encore une fois, les attitudes divergent selon qu’on parle de mœurs ou d’économie). En gros, nous sommes bien demeurés marxistes.

(…)Les grands phénomènes d’industrialisation, d’urbanisation, d’occupation des terres colonisées définissaient un horizon — sinistre ou radieux peu importe — qui donnait sens au progrès. Et pour une bonne raison : ce progrès tirait de la misère sinon de la domination des centaines de millions d’humains dont tous les agissements devaient se tourner vers l’émancipation qui semblait inéluctable.

Malgré leurs continuelles mésententes, Droites et Gauches n’ont fait que rivaliser pour savoir laquelle serait la plus résolument modernisatrice ; laquelle atteindrait plus rapidement ce monde Global. Tout en se chamaillant pour savoir s’il fallait procéder par la réforme ou par la révolution.

Mais elles n’ont jamais pris le temps d’expliquer aux peuples en voie de modernisation dans quel monde précisément décrit le progrès allait finir par les déposer.

Ce qu’elles ne pouvaient prévoir (ce qu’elles auraient parfaitement pu prévoir !), c’est que cet horizon allait peu à peu se transformer en un simple horizon justement, une simple idée régulatrice, une sorte d’utopie de plus en plus vague, au fur et à mesure que la Terre allait manquer à lui donner corps.

Jusqu’à cet événement du 13 décembre 2015, la conclusion de la COP21 mentionnée au début de cet essai, au cours duquel il est devenu en quelque sorte officiel qu’il n’y avait plus de Terre correspondant à l’horizon du Global.

Si les analyses en termes de classe n’ont, en fin de compte, jamais permis aux Gauches de résister durablement à leurs ennemis — ce qui explique l’échec des prévisions de Polanyi sur l’extinction du libéralisme —, c’est qu’elles avaient du monde matériel une définition si abstraite, si idéale, pour ne pas dire idéaliste, qu’elles ont mal accroché cette réalité nouvelle.

Pour être matérialiste, il faut une matière ; pour donner une définition mondaine de l’activité, il faut un monde ; pour occuper un territoire, il faut une terre ; pour se lancer dans la Real Politik, il faut une réalité.

Or, pendant tout le XXe siècle, alors même que se développaient les analyses et les expériences fondées sur une définition classique de la lutte des classes, avait lieu, plus ou moins subrepticement, en tout cas sans que les Gauches s’en préoccupent beaucoup, une métamorphose de la définition même de la matière, du monde, de la terre sur laquelle tout reposait.

La question devient donc de définir de façon beaucoup plus réaliste les luttes de classes en prenant en compte cette nouvelle matérialité, ce nouveau matérialisme, imposés par l’orientation vers le Terrestre.

Si Polanyi a surestimé les capacités de résistance de la société à la marchandisation, c’est qu’il comptait sur le secours des seuls acteurs humains et sur leur conscience des limites de la marchandise et du marché. Or ils ne sont plus seuls à se révolter. Ce que Polanyi ne pouvait prévoir, c’est l’addition de formidables forces de résistance jetées dans les conflits de classes et capables d’en métamorphoser l’enjeu. L’issue des disputes ne peut se modifier que si l’on confie à tous les révoltés, enchâssés les uns dans les autres, le soin de combattre.

Si les classes dites sociales se repéraient par leur place dans le système de production, on s’aperçoit maintenant que ce système était défini de façon beaucoup trop restrictive.

Il y avait longtemps, bien sûr, que les analystes avaient ajouté à la stricte définition des classes sociales, tout un appareillage de valeurs, de cultures, d’attitudes, de symboles pour affiner leurs définitions et expliquer pourquoi les groupes ne suivaient pas toujours leurs « intérêts objectifs ». Et pourtant, même en ajoutant des « cultures de classe » aux « intérêts de classe », ces groupes n’ont pas autour d’eux de territoires assez peuplés pour qu’ils puissent engrener sur une réalité et prendre conscience d’eux-mêmes. Leur définition reste sociale, trop sociale.

Sous la lutte des classes, il y a d’autres classements. Sous les instances d’autres instances. Sous la matière d’autres matériaux.

Timothy Mitchell a bien montré qu’une économie fondée sur le charbon a longtemps permis une lutte des classes efficace que le passage au pétrole a permis aux classes dirigeantes de gagner. Pourtant, les classes sociales traditionnellement définies restaient les mêmes : toujours des ouvriers défendus par des syndicats.

Oui, mais les classes territorialement définies ne classent pas de la même manière. La possibilité pour les mineurs de bloquer la production, de se concerter au fond des mines à l’abri des surveillants, de faire alliance avec les cheminots proches de leurs terrils, d’envoyer leurs femmes manifester devant les fenêtres de leur patron, tout cela disparaît avec le pétrole contrôlé par quelques ingénieurs expatriés, dans des pays lointains, dirigés par de toutes petites élites facilement corruptibles, et dont le produit circule à travers des oléoducs rapidement réparés. Visibles avec le charbon, les ennemis sont devenus invisibles avec le pétrole.

Mitchell ne souligne pas simplement la « dimension spatiale » des luttes ouvrières, ce qui serait un truisme. Il attire l’attention sur la composition même de ce que fait à la terre, aux ouvriers, aux ingénieurs et aux entreprises, le lien avec le charbon ou avec le pétrole. Il en tire d’ailleurs la conséquence paradoxale que, à partir de l’après-guerre, on entre, grâce au pétrole, dans le règne d’une Économie qui croit pouvoir se dispenser de toute limite matérielle !

C’est que la lutte des classes dépend d’une géo-logie.

L’introduction du préfixe « géo » ne rend pas obsolètes cent cinquante ans d’analyse marxiste ou matérialiste, elle oblige, au contraire, à reprendre la question sociale mais en l’intensifiant par la nouvelle géopolitique.

Puisque la carte des luttes de classes sociales donne de moins en moins de prise à la vie politique — les analystes en sont réduits à se lamenter que les gens « ne suivent plus leurs intérêts de classe » —, il faut parvenir à dessiner une carte des luttes des places géo-sociales pour repérer enfin quels sont leurs véritables intérêts, et avec qui elles vont s’allier, contre qui elles vont se battre58.

Chapitre 14Une certaine conception de la « nature » a permis aux Modernes d’occuper la Terre d’une façon telle qu’elle a interdit à d’autres d’occuper autrement leur propre territoire.

C’est que, pour mouliner de la politique, il vous faut des agents qui joignent leurs intérêts et leurs capacités d’action. Mais vous ne pouvez pas passer d’alliances entre des acteurs politiques et des objets extérieurs à la société et dénués de puissance d’agir. C’est ce dilemme que désigne le slogan génial des zadistes : « Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend. »

Or l’extériorité attribuée aux objets n’est pas une donnée de l’expérience, mais le résultat d’une histoire politico-scientifique très particulière qu’il convient d’examiner brièvement pour redonner à la politique ses marges de manœuvre.

Il est évident que la question des sciences est centrale pour arpenter le Terrestre. Que saurions-nous sans elles du Nouveau Régime Climatique et comment oublier qu’elles sont devenues la cible privilégiée des climato-négationnistes ?

(…)Ce qu’il nous faut, c’est compter sur tout le pouvoir des sciences, mais sans l’idéologie de la « nature » qui lui a été attachée. Il nous faut être matérialistes et rationnels mais en déplaçant ces vertus sur le bon terrain.

Pour commencer, il est clair qu’on ne peut faire l’éloge de la rationalité sans reconnaître à quel point elle a été abusée par la quête du Global.

(…)Comment prendre pour « réaliste » un projet de modernisation qui aurait « oublié » depuis deux siècles de prévoir les réactions du globe terraqué aux actions humaines ? Comment accepter que soient « objectives » des théories économiques incapables d’intégrer dans leurs calculs la rareté de ressources dont elles avaient pourtant pour but de prévoir l’épuisement ? Comment parler d’ »efficacité » à propos de systèmes techniques qui n’ont pas su intégrer dans leurs plans de quoi durer plus de quelques décennies ? Comment appeler « rationaliste » un idéal de civilisation coupable d’une erreur de prévision si magistrale qu’elle interdit à des parents de céder un monde habité à leurs enfants ?

(…)Et pourtant, cette vision depuis l’univers — the view from nowhere — va devenir le nouveau sens commun auquel les termes « rationnel » et même « scientifique » vont se trouver durablement accolés.

C’est depuis ce Grand Dehors que la vieille terre primordiale va se trouver désormais connue, pesée et jugée. Ce qui n’était qu’une virtualité devient, pour les plus grands comme pour les plus petits esprits, un projet enthousiasmant : connaître, c’est connaître de l’extérieur. Tout doit se considérer depuis Sirius — un Sirius de l’imagination, auquel personne n’a jamais accédé.

De plus, cette promotion de la Terre comme planète devenue partie de l’univers infini, corps parmi les corps, a eu l’inconvénient de limiter à quelques mouvements — au début de la révolution scientifique à un seul : la chute des corps — la gamme des mouvements saisis par les savoirs positifs.

Or, sur la Terre vue de l’intérieur, il y avait bien d’autres formes de mouvements qu’il est devenu de plus en plus difficile de prendre en compte. Progressivement, on ne va plus savoir quoi faire, en termes de connaissance avérée, de toute une gamme de transformations : genèse, naissance, croissance, vie, mort, corruption, métamorphoses.

Ce détour par l’extérieur va introduire dans la notion de « nature » une confusion dont nous ne sommes toujours pas sortis.

Alors que ce concept, jusqu’au XVIe siècle encore, pouvait inclure toute une gamme de mouvements — c’est le sens étymologique de la natura latine ou de la phusis grecque, que l’on pourrait traduire par provenance, engendrement, processus, cours des choses —, on va réserver de plus en plus le mot de « naturel » à ce qui permet de suivre un seul type de mouvement considéré de l’extérieur. C’est le sens que va prendre le mot dans l’expression « sciences de la nature ».

Ce qui serait sans problème, si l’on avait restreint ce terme aux sciences de l’univers comme on va le proposer plus loin, c’est-à-dire aux espaces infinis connus depuis la surface de la terre par le seul truchement de l’instrument et du calcul. Mais on a voulu faire plus. On a voulu connaître également de cette manière-là tout ce qui se passait sur terre comme si on devait la considérer de loin.

(…)Pour pouvoir commencer à décrire objectivement, rationnellement, efficacement, pour peindre avec quelque réalisme, la situation terrestre, on a besoin de toutes les sciences, mais autrement positionnées. Autrement dit, il est inutile pour être savant de se téléporter sur Sirius. Il n’est pas non plus nécessaire d’abandonner la rationalité pour ajouter des sentiments à la froide connaissance. Il faut connaître aussi froidement que possible la chaude activité d’une terre enfin saisie de près.

Chapitre 16Le rapport aux sciences ne peut changer que si l’on distingue soigneusement dans les sciences dites naturelles celles qui portent sur l’univers et celles qui portent sur la nature-processus (natura ou phusis).

Alors que les premières partent de la planète prise comme un corps parmi les autres, pour les deuxièmes la Terre paraît tout à fait singulière.

On a de cette opposition une excellente illustration si l’on compare un monde fait d’objets galiléens avec ce même monde mais composé d’agents qu’on pourrait appeler lovelockiens, en l’honneur de James Lovelock (le nom est pris ici, à l’instar de celui de Galilée, comme le résumé d’une lignée beaucoup plus longue de savants).

Pour les tenants des sciences de la nature-univers l’incompréhension a été grande devant l’argument des biochimistes comme Lovelock, selon lequel il fallait considérer, sur Terre, les vivants comme autant d’agents participant pleinement aux processus de genèse des conditions chimiques et même, en partie, géologiques de la planète.

Si la composition de l’air que nous respirons dépend des vivants, l’air n’est plus l’environnement dans lequel les vivants se situent et où ils évolueraient, mais, en partie, le résultat de leur action. Autrement dit, il n’y a pas d’un côté des organismes et de l’autre un environnement, mais une superposition d’agencements mutuels. L’action est redistribuée.

(…)Avec des objets galiléens comme modèle, on peut bien prendre la nature comme « ressource à exploiter », mais avec des agents lovelockiens, ce n’est pas la peine de se bercer d’illusions : ils agissent, ils vont réagir — d’abord chimiquement, biochimiquement, géologiquement — et il serait naïf de croire qu’ils vont rester inertes quelle que soit la pression que vous exercerez sur eux.

Autrement dit, si les économistes peuvent faire de la nature un facteur de production, quelqu’un qui aurait lu Lovelock — ou d’ailleurs Humboldt — n’en n’aurait pas l’idée.

Chapitre 17On comprend que, pour avancer dans la recherche d’une description des conflits géo-sociaux, on ne puisse pas se passer des sciences et pas non plus de la rationalité, mais qu’il faut à la fois étendre et limiter l’extension des sciences positives. Il faut l’étendre à tous les processus de genèse pour ne pas limiter par avance l’agentivité (le mot est horrible mais commode) des êtres avec lesquels il va falloir composer. Mais il faut aussi la limiter.

C’est tout l’intérêt d’essayer de sélectionner dans les sciences celles qui portent sur ce que certains chercheurs appellent la ou les Zones Critiques. [Terme employé par un réseau de chercheurs en sciences de la terre pour comparer des sites équipés — souvent des bassins versants — en combinant les résultats de disciplines qui travaillaient jusque-là de façon séparée. Le terme au singulier, la Zone Critique, désigne la fine pellicule où la vie a modifié radicalement l’atmosphère et la géologie — par opposition soit à l’espace au-delà, soit enfin à la géologie profonde en deçà.]

En effet, de façon surprenante, tout ce qu’il s’agit de connaître de ce troisième attracteur, le Terrestre, se limite, vu de l’espace, à une minuscule zone de quelques kilomètres d’épaisseur entre l’atmosphère et les roches mères. Une pellicule, un vernis, une peau, quelques couches infiniment plissées.

Parlez de la nature en général tant que vous voulez, exaltez-vous devant l’immensité de l’univers, plongez par la pensée au centre de la planète, effrayez-vous devant ces espaces infinis, il n’empêche que tout ce qui vous concerne réside dans cette minuscule Zone Critique. C’est de là que partent mais aussi que reviennent toutes les sciences qui nous importent.

C’est pourquoi il convient de cerner parmi les savoirs positifs ceux qui portent sur la Zone Critique de façon à ne pas s’encombrer de tout l’univers, chaque fois qu’on va devoir parler de conflits de territoire.

Il y a en plus une bonne raison de philosophie politique pour tenir à une telle distinction : bien que les sciences de la nature-univers soient bel et bien accrochées à la Terre, elles portent sur des phénomènes éloignés, connus par le seul truchement des instruments, des modèles et des calculs.

Il n’y a pas grand sens, en tout cas pour le commun des mortels, à prétendre offrir des alternatives ou à mettre en cause la qualité de ces recherches. Devant leurs résultats, nous nous trouvons tous dans la situation normale d’apprendre ce que les savants ont à en dire — en conservant le droit de ne pas nous y intéresser…

La situation est entièrement différente pour les sciences de la nature-processus portant sur la Zone Critique. Là, les chercheurs se trouvent affrontés à des savoirs concurrents qu’ils n’ont jamais le pouvoir de disqualifier a priori. Ils doivent affronter les conflits pour chacun des agents qui la peuplent et qui n’ont ni le droit ni la possibilité de ne pas s’y intéresser.

Peu de gens feront campagne pour une vision alternative des trous noirs ou de l’inversion magnétique, mais nous savons par expérience que sur les sols, les vaccins, les vers de terre, l’ours, le loup, les neurotransmetteurs, les champignons, la circulation de l’eau ou la composition de l’air, la moindre étude se trouvera aussitôt plongée en pleine bataille d’interprétations. La Zone Critique n’est pas une salle de classe ; la relation avec les chercheurs n’y a rien de seulement pédagogique.

(…)On comprend également que découvrir ce nouveau monde demande un autre équipement psychologique, une autre libido sciendi, que pour s’aventurer vers le Global. Viser l’émancipation en apesanteur, ne demande pas les mêmes vertus que de viser une émancipation d’enfouissement. Innover en brisant toutes les limites et tous les codes, ce n’est pas comme innover en profitant de ces limites. Célébrer la marche du progrès, ne peut pas avoir la même signification selon que l’on se dirige vers le Global ou que l’on mène à des « avancées décisives » dans la prise en compte des réactions de la Terre à notre action.

Chapitre 18La nouvelle articulation revient à dire que nous passons d’une analyse en termes de systèmes de production à une analyse en termes de systèmes d’engendrement. Les deux analyses diffèrent d’abord par leur principe — la liberté pour l’un, la dépendance pour l’autre. Elles diffèrent ensuite par le rôle donné à l’humain — central pour l’un, distribué pour l’autre. Elles diffèrent enfin par le type de mouvements qu’elles prennent en charge — mécanisme pour l’un, genèse pour l’autre.Le système de production était fondé sur une certaine conception de la nature, du matérialisme et du rôle des sciences ; il donnait une autre fonction à la politique et se fondait sur une division entre les acteurs humains et leurs ressources. À sa base, il y avait l’idée que la liberté des humains se déploierait dans un cadre naturel où il serait possible de reconnaître à chaque propriété des limites précises.

Le système d’engendrement met aux prises des agents, des acteurs, des animés qui ont tous des capacités de réaction distinctes. Il ne procède pas de la même conception de la matérialité, n’a pas la même épistémologie et ne mène pas aux mêmes politiques.

C’est qu’il ne s’intéresse pas à produire pour les humains des biens à partir de ressources, mais à engendrer les terrestres — tous les terrestres et pas seulement des humains. Il est fondé sur l’idée de cultiver des attachements, opérations d’autant plus difficiles que les animés ne sont pas limités par des frontières et ne cessent de se superposer, de s’intriquer les uns dans les autres.

Si ces deux systèmes entrent en conflit, c’est qu’une autre autorité est apparue obligeant à reposer toutes les anciennes questions, non plus à partir du seul projet d’émancipation, mais à partir des vertus nouvellement retrouvées de la dépendance.

Dépendre vient d’abord limiter, puis compliquer, puis obliger à reprendre le projet d’émancipation pour finalement l’amplifier. Comme si l’on inversait, une fois encore, par une nouvelle pirouette dialectique, le projet hégélien. [« La question communiste a été mal posée, d’abord parce qu’elle a été posée comme question sociale, c’est-à-dire comme question strictement humaine. Malgré cela, elle n’a jamais cessé de bouleverser le monde », COMITÉ INVISIBLE, Maintenant, Paris, La Fabrique, Paris, 2017, p. 127.] Comme si l’Esprit n’avait jamais fini de se réincarner.

(…)On se bat depuis cent ans pour savoir si les questions de nature obligeraient à sortir de l’anthropocentrisme ou s’il faut au contraire laisser l’humain au centre — comme s’il fallait choisir entre une écologie plus ou moins profonde et une autre plus ou moins « humaniste ».

Évidemment qu’il n’y a pas d’autre politique que celle des humains et à leur profit ! La question n’a jamais porté sur ce point. Elle a toujours été dans la forme et la composition de cet humain.

Ce que le Nouveau Régime Climatique remet en cause, ce n’est pas la place centrale de l’humain, c’est sa composition, sa présence, sa figuration, et pour tout dire sa destinée. Or, si vous les modifiez, vous changez aussi la définition de ses intérêts.

Pour les Modernes, en effet, l’humain était impossible à situer dans un lieu précis. Il était soit un être naturel comme tous les autres (au sens classique de la nature-univers), soit l’être par excellence capable de s’extraire de la nature (toujours conçue à l’ancienne) grâce à son âme, sa culture ou son intelligence. Mais cette oscillation, on n’a jamais pu la stabiliser en situant l’humanité dans un paysage précis.

Si la situation change aujourd’hui, c’est parce que la crise climatique a poussé les deux parties hors de leurs gonds : la notion de nature d’une part, celle d’humain de l’autre.

Ce qui rend très peu plausible l’idée d’un choix pour ou contre l’anthropocentrisme, c’est qu’il y ait un centre, ou plutôt deux, l’homme et la nature, entre lesquels il faudrait prétendument choisir. Et encore plus bizarre : que ce cercle ait des bords si bien définis qu’ils laisseraient tout le reste en dehors. Comme s’il y avait un dehors ! Le Nouveau Régime Climatique, c’est précisément de ne plus savoir de quoi l’on dépend pour subsister. S’il n’y a pas à se décentrer, c’est parce qu’il n’y a pas de cercle. C’est de la Terre bien plus que de l’univers infini dont il faut dire, avec Pascal, que « son centre est partout et sa circonférence nulle part ».

Il est peut-être temps, pour souligner ce point, de parler non plus des humains mais des terrestres (Earthbound), en insistant ainsi sur l’humus et pour tout dire le compost qui se tiennent dans l’étymologie du mot « humain » (Terrestre a l’avantage de ne préciser ni le genre ni l’espèce…)

Dire : « Nous sommes des terrestres au milieu des terrestres » n’introduit pas du tout à la même politique que : « Nous sommes des humains dans la nature. » Les deux ne sont pas faits du même bois — ou plutôt de la même boue.

La troisième différence entre systèmes de production et systèmes d’engendrement tient à la possibilité de multiplier les agissants sans pour autant naturaliser les conduites. Devenir matérialistes, ce n’est plus forcément réduire le monde à des objets, mais étendre la liste des mouvements à prendre en compte, précisément les mouvements de genèse que la vue de Sirius ne permettait pas de suivre de près.

Les terrestres, en effet, ont le très délicat problème de découvrir de combien d’autres êtres ils ont besoin pour subsister. C’est en dressant cette liste qu’ils dessinent leur terrain de vie (expression qui permettrait de déplacer le mot territoire trop souvent ramené au simple quadrillage administratif de l’État).

Pister les terrestres, c’est ajouter des conflits d’interprétation à propos de ce que sont, veulent, désirent ou peuvent tel ou tel agissant à ce que sont, veulent, désirent ou peuvent d’autres agissants — et cela vaut pour les ouvriers autant que pour les oiseaux du ciel, pour les golden-boys autant que pour les bactéries du sol, pour les forêts autant que pour les animaux. Que voulez-vous ? De quoi êtes-vous capables ? Avec qui êtes-vous prêts à cohabiter ? Qui peut vous menacer ?

On évite aussi l’écueil de croire qu’il serait possible de vivre en sympathie, en harmonie, avec les agents dits « naturels ». On ne quête pas l’accord de tous ces agents superposés, mais on apprend à dépendre d’eux. Nulle réduction, nulle harmonie. Simplement, la liste des agissants s’allonge ; leurs intérêts se superposent ; il faut toutes les puissances de l’enquête pour commencer à s’y repérer.

Dans un système d’engendrement, ce sont tous les agissants, tous les animés, qui se posent la question d’avoir des descendants et de se reconnaître des ascendants, bref de reconnaître et de s’insérer dans des lignées qui parviendraient à durer. [D’où l’importance de la philosophie de l’organisme élaborée par Whitehead et renouvelée par Isabelle STENGERS, Penser avec Whitehead. Une libre et sauvage création de concepts, Seuil, Paris, 2002.] (…)

Pour basculer d’un système à l’autre il faut apprendre à se défaire du règne de l’économisation, cette vue de Sirius projetée sur la Terre et qui l’obscurcit. Comme l’écrivait encore Polanyi, la « religion séculière » du marché n’est pas de ce monde.

(…)Nous sommes enfin clairement en situation de guerre, mais c’est une drôle de guerre à la fois déclarée et larvée. Certains la voient partout, d’autres l’ignorent tout à fait.