Du grec ancien ἀχρασία, akrasia.

acrasie \a.kʁa.zi\ féminin – (Philosophie) Fait d’agir à l’encontre de son meilleur jugement.

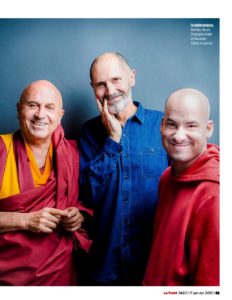

« L’acrasie, c’est le divorce intérieur : je veux le bien et je fais le mal. […] C’est le divorce entre nos aspirations les plus profondes et la médiocrité de nos actes au quotidien. » — (Alexandre Jollien, Trois sages en quête de liberté, Le Point n° 2420, 17 janvier 2019, page 64 [Voir l’article en fin de page])

« Aristote […] a en effet mentionné l’acrasie pour appuyer sa propre distinction entre partie rationnelle de l’âme et partie irrationnelle, à savoir l’orektikon, la faculté de désirer, qui l’emporte dans l’acrasie ; […]. » — (René Lefèvre, Deux formes de l’alternative pratique chez Aristote, in Aristote : rationalités, Publications des universités de Rouen et du Havre, 2011, page 195)

« Depuis qu’ils se sont prononcés en faveur du Brexit, une notable partie de nos amis britanniques semble sous le coup d’un spectaculaire accès de ce que les philosophes grecs appelaient acrasie. » — (Denis Moreau, Le Brexit, ou ces grosses bêtises qu’on fait quand même, lavie.fr, 3 octobre 2016)

Les Métamorphoses, Ovide

« Médée, c’est en vain que tu te défends. Je ne sais quel dieu s’oppose à tes efforts. Le sentiment inconnu que j’éprouve est ou ce qu’on appelle amour, ou ce qui lui ressemble ; car enfin, pourquoi trouvé-je trop dure la loi que mon père impose à ces héros ! loi trop dure en effet. Et d’où vient que je crains pour les jours d’un étranger que je n’ai vu qu’une fois ? d’où naît ce grand effroi dont je suis troublée ? Malheureuse ! repousse, si tu le peux, étouffe cette flamme qui s’allume dans ton cœur. Ah ! si je le pouvais, je serais plus tranquille. Mais je ne sais à quelle force irrésistible j’obéis malgré moi. Le devoir me retient, et l’amour m’entraîne. Je vois le parti le plus sage, je l’approuve, et je suis le plus mauvais. Eh ! quoi, née du sang des rois, tu brûles pour un étranger ! tu veux suivre un époux dans un monde qui t’est inconnu ! Mais les états de ton père ne peuvent-ils t’offrir un objet digne de ton amour ? Que Jason vive, ou qu’il meure, que t’importe ! C’est aux dieux d’ordonner de son sort. Qu’il vive toutefois ! Sans aimer Jason, je puis former ce vœu. Car enfin, quel crime a-t-il commis ? Où donc est le barbare que ne pourraient émouvoir et sa jeunesse, et sa naissance, et sa vertu ? et n’eût-il pour lui que sa beauté, sa beauté suffirait pour intéresser et plaire ; et, je l’avouerai, je n’ai pu me défendre contre sa beauté !

Mais si je ne viens à son secours, il sera étouffé par les flammes que vomissent les taureaux ; ou il deviendra la proie du terrible dragon ; ou s’il le dompte, il succombera sous les traits homicides des guerriers que la terre enfantera. Et je le souffrirais ! Une tigresse m’aurait donc portée dans ses flancs ! j’aurais donc un cœur plus dur que le bronze et les rochers ! Il ne me resterait qu’à souiller mes yeux du spectacle de son trépas ; faudrait-il encore que j’excitasse contre lui ces taureaux indomptables, ces terribles enfants de la terre, et ce dragon que jamais n’atteignit le sommeil ? Que les dieux réservent à Jason un destin plus prospère ! Mais ce n’est pas aux dieux que je dois le demander : c’est de moi que Jason doit l’attendre. Eh ! quoi, trahirais-je ainsi celui qui m’a donné le jour ! et cet étranger, que je connais à peine, sauvé par mon secours, s’éloignerait sans moi de ces rivages ; il deviendrait l’époux d’une autre que moi ; et moi, Médée, je resterais ici abandonnée à ma douleur ! Ah ! s’il était capable de cette lâche perfidie ; s’il pouvait me préférer une autre femme, qu’il périsse, l’ingrat ! Mais non, cette noblesse, cette beauté, ces grâces qui brillent en lui, tout m’assure qu’il ne peut être un perfide, et qu’il n’oubliera point mes bienfaits. D’ailleurs avant de le servir j’exigerai qu’il me donne sa foi, et les dieux seront témoins et garants de ses serments. Bannis donc, Médée, une crainte frivole, et, sans différer davantage, hâte-toi : Jason tiendra tout de tes mains. Des nœuds solennels l’uniront à toi pour toujours. Le nom de sa libératrice sera désormais immortel ; et les mères des héros qui l’accompagnent le célébreront dans toute la Grèce.

Ainsi donc je vais quitter et ma sœur, et mon frère, et mon père, et mes dieux, et la terre où je suis née ! Mais qu’est-ce que j’abandonne ? mon père est inhumain ; cette terre est barbare ; mon frère est encore au berceau ; ma sœur me favorise par ses vœux, et j’obéis au plus puissant des dieux, que je porte en mon sein. Je fais donc une perte légère, et je suis de grandes destinées. J’acquiers la gloire de sauver l’élite de la Grèce. Je vais voir des climats plus heureux, des villes dont la renommée est venue jusqu’en ces lieux, des mœurs nouvelles, des arts, et des peuples nouveaux. Je posséderai enfin ce fils d’Éson, que je préfère à ce que l’univers a de plus précieux. Heureuse avec cet époux, et chère aux dieux, dont j’égalerai la gloire, mon orgueil s’élèvera jusqu’aux cieux. Je sais que la mer est couverte d’écueils, dangereux ; que Carybde, toujours redoutable aux nautoniers, engloutit, autour d’eux, et revomit l’onde tournoyante ; que l’avide Scylla a ses flancs ceints de chiens dévorants dont l’affreux aboiement retentit au loin sur les mers de Sicile. Mais, unie au héros que j’aime, et reposant sur son sein, je traverserai les vastes mers sans effroi. Et que pourrais-je redouter dans ses bras ? ou, si je dois craindre, ce ne sera que pour mon époux. Ton époux ! Eh ! quoi, Médée, tu lui donnes ce nom ! ainsi tu couvres ta faiblesse du nom sacré de l’hymen ! Ah ! vois combien est horrible ce que tu médites, et fuis le crime, tandis qu’il en est temps. »

Ovide, Métamorphoses, VII

Ethique à Nicomaque, Aristote

(ἀχρασία traduit ici par « intempérance »)

Chapitre II

« § 1. Une première question qu’on peut se faire ici, c’est de savoir comment il est possible qu’un homme, tout en jugeant sainement ce qu’il fait, se laisse emporter à l’intempérance. On soutient quelquefois, il est vrai, qu’il n’est pas possible que l’intempérant sache vraiment ce qu’il fait ; car il serait trop fort que, comme le croyait Socrate, il y eût quelque chose dans l’homme qui pût dominer la science, et l’entraîner à une dégradation digne du plus vil esclave. Socrate combattait absolument cette opinion que l’intempérant sait au juste ce qu’il fait, et il niait la possibilité même de l’intempérance, en soutenant que personne n’agit sciemment contre le bien qu’il connaît, et qu’on ne s’en écarte jamais que par ignorance. — § 2. Cette assertion est manifestement contraire à tous les faits, tels qu’ils se montrent à nous ; et en admettant même que cette passion de l’intempérance soit simplement l’effet de l’ignorance, encore fallait-il se donner la peine d’expliquer le mode spécial d’ignorance dont on entend parler ; car il est bien évident que l’intempérant, avant d’être aveuglé par la passion qu’il éprouve, ne pense pas qu’elle soit excusable. — § 3. Il y a des gens qui acceptent certains points de cette théorie de Socrate, et qui en rejettent certains autres où ils ne s’accordent plus avec lui. « Oui sans doute, disent-ils avec Socrate, il n’y a rien dans l’homme de plus puissant que la science. » Mais ils ne conviennent pas que l’homme n’agisse jamais contrairement à ce qui lui paraît le mieux ; et s’appuyant sur ce principe, ils soutiennent que l’intempérant, quand il est emporté par les plaisirs qui le dominent, n’a pas vraiment la science, et qu’il n’a que la simple opinion. — § 4. Mais si c’est bien, comme on le dit, l’opinion et non pas la science ; si ce n’est qu’une faible conception et non une puissante conception de l’esprit, qui lutte en nous contre la passion, comme il nous arrive dans les hésitations et les perplexités du doute, on doit pardonner à l’intempérant de ne pas savoir s’y tenir contre les désirs violents qui le sollicitent, tandis qu’il n’y a pas d’indulgence permise pour la perversité, ni pour aucun de ces autres actes qui sont vraiment dignes de blâme. — § 5. Or, c’est la prudence qui résiste alors ; car c’est elle qui est la plus forte de toutes les vertus en nous. Mais ceci n’est pas soutenable, puisqu’il en résulterait que le même homme serait tout ensemble prudent et intempérant ; et personne ne voudrait prétendre qu’un homme prudent puisse volontairement faire les actions les plus coupables. J’ajoute à ceci qu’il a été démontré antérieurement que l’homme prudent révèle surtout son caractère dans l’action, et qu’en rapport avec les termes derniers, c’est-à-dire avec les faits particuliers, il possède en outre toutes les autres vertus. — § 6. De plus, si l’on n’est vraiment tempérant qu’à la condition de ressentir des appétits violents et mauvais, contre lesquels on lutte, il s’ensuit que l’homme digne du nom de sage ne saurait être tempérant, non plus que le tempérant ne saurait être sage. Ainsi, il n’est pas d’un sage de ressentir des appétits violents ni des passions mauvaises. Pourtant, c’est là une condition nécessaire ; car si ces passions sont bonnes, la disposition morale qui empêche de les suivre est mauvaise ; et par conséquent, on pourrait dire que la tempérance n’est pas louable dans tous les cas sans exception. D’autre part, si les appétits sont faibles et ne sont pas mauvais, il n’y a rien de bien beau à les vaincre, pas plus que, s’ils sont mauvais et faibles, il n’y a rien de bien fort à les surmonter. — § 7. Si la tempérance ou domination de soi fait qu’on demeure inébranlable dans toute opinion qu’on a une fois arrêtée en son esprit, cette qualité devient mauvaise, si, par exemple, elle nous fait tenir même à une opinion fausse ; et réciproquement, si l’intempérance nous fait toujours sortir de la résolution que nous avions prise, il pourra se rencontrer parfois une louable intempérance. Par exemple, c’est là, dans le Philoctète de Sophocle, la position de Néoptolème ; et il faut le louer de ne pas s’en tenir à la résolution qu’Ulysse lui avait inspirée, parce que le mensonge lui fait trop de peine. — § 8. Il y a plus ; le raisonnement sophistique,quand il en arrive à tromper par le mensonge, ne fait que créer le doute dans l’esprit de l’auditeur. Les sophistes s’attachent à prouver des paradoxes pour faire preuve de grande habileté quand ils y réussissent. Mais le raisonnement qu’ils font ne devient qu’une occasion de doute et d’embarras ; car la pensée se trouve enchaînée en quelque sorte, ne pouvant pas s’arrêter à une conclusion qui lui répugne, et ne pouvant point non plus avancer, parce qu’elle ne sait comment résoudre l’argument qu’on lui présente. — § 9. On peut donc, en raisonnant de cette sorte, arriver à ce paradoxe, que la déraison mêlée à l’intempérance est une vertu. Je m’expliquenbsp;: l’intempérant, aveuglé par le vice qui le domine, fait tout le contraire de ce qu’il pense ; or, s’il pense que certaines choses réellement bonnes sont mauvaises, et que par conséquent il ne faut pas les faire, il fera en définitive le bien et non pas le mal. — § 10. Sous un autre point de vue, l’homme qui agit par suite d’une conviction bien précise, et qui poursuit le plaisir par décision réfléchie, peut paraître au-dessus de l’homme qui ne recherche pas le plaisir par suite d’un raisonnement, mais par le seul effet de son intempérance. Le premier est sans aucun doute plus facile à guérir, parce qu’il pourrait changer de façon de voir. Mais l’intempérant qui ne se domine plus est tout à fait dans le cas de notre proverbe : « Quand l’eau déjà vous étouffe, à quoi sert de boire encore » ? S’il avait agi par suite d’une conviction, il pourrait cesser de faire ce qu’il fait en changeant de conviction ; mais dans notre hypothèse, il a une conviction très formelle, et il n’en fait pas moins tout le contraire de ce qu’il faudrait. — § 11. Enfin, si la tempérance et l’intempérance peuvent se produire pour toute espèce de choses, que devra-t-on comprendre quand on dit d’un homme d’une manière absolue qu’il est intempérant ? Car personne ne peut avoir toutes les intempérances possibles sans exception ; et pourtant, nous disons d’une manière absolue de certaines gens qu’ils sont intempérants. § 12. Telles sont les questions diverses qui peuvent s’élever ici. Parmi elles, il en est quelques-unes qu’il faut résoudre. Il en est d’autres qu’on devra laisser de côté, parce que la solution d’un doute qu’on discute ne doit être que la découverte de la vérité. »

Chapitre VII

« § 1. Quant aux plaisirs et aux souffrances, aux désirs et aux aversions qui concernent les sens du toucher et du goût, et auxquels seuls nous avons limité plus haut les idées de débauche et de sobriété, il peut se faire, selon les individus, que l’on succombe aux atteintes dont les autres hommes triomphent assez communément ; et à l’inverse, que l’on triomphe de celles où la plupart d’entre eux succombent. On est donc, à l’égard des plaisirs, intempérant dans un cas, et tempérant dans l’autre de même qu’à l’égard des douleurs, l’un est faible et mou ; l’autre est énergique et patient. Le mode d’être de la plupart des hommes tient le milieu entre ces deux extrêmes, bien qu’ils penchent en général davantage vers les moins bons côtés. — § 2. Dans les plaisirs, on peut distinguer, avons-nous dit, ceux qui sont nécessaires et ceux qui ne le sont pas, ou qui du moins ne le sont qu’à un certain point. Mais les excès ne sont pas nécessaires non plus que les abstinences, et l’on peut en dire autant pour les désirs et pour les peines que l’homme éprouve. Celui donc qui se livre aux excès dans les plaisirs, ou qui poursuit les plaisirs avec excès par une décision réfléchie, et seulement pour eux-mêmes et non en vue d’un autre résultat, celui-là est vraiment débauché et dissolu. Par une suite nécessaire de son caractère, un tel homme ne se repentira jamais ; et par conséquent, il est inguérissable. L’homme au contraire qui s’abstient et se prive trop obstinément du plaisir, est l’opposé de celui-là ; et entre les deux, celui qui tient un juste milieu est sage et sobre. On peut faire la même remarque relativement à celui qui fuit les souffrances du corps, non pas parce qu’il est hors d’état de les endurer, mais parce qu’il veut les éviter par décision réfléchie. — § 3. Parmi ceux qui agissent en ceci sans volonté réfléchie, on peut distinguer l’homme qui est entraîné par le plaisir, et l’homme qui le recherche pour se soustraire à la douleur que ses appétits lui causent ; et l’on doit faire entre eux une assez grande différence. Tout le monde trouverait plus blâmable celui qui, sans aucun appétit ou sollicité par des appétits très faibles, ferait quelque acte honteux, que celui qui est emporté par des appétits indomptables. Ainsi, tout le monde trouve celui qui frappe sans colère plus coupable que celui qui frappe dans son emportement. Que ferait-il donc cet homme de sang-froid, s’il venait à être transporté par la passion ? Voilà ce qui fait que le débauché est plus vicieux que l’intempérant, qui ne se domine pas ; et dans ces deux vices extrêmes, que nous indiquions plus haut, c’était la mollesse que nous signalions d’une part, et de l’autre c’était la débauche. — § 4. Si l’homme tempérant est opposé à l’intempérant, l’homme ferme et patient est l’opposé de l’homme faible et mou. La fermeté consiste à résister, et la tempérance consiste à dominer ses passions. Mais il faut mettre une différence entre dominer et résister, de même qu’il faut en mettre une entre n’être pas vaincu et triompher ; aussi faut-il placer la tempérance au-dessous de la fermeté qui résiste et qui supporte. — § 5.Celui qui succombe là où la plupart des hommes résistent ou peuvent résister, n’est qu’un caractère mou et languissant ; car la langueur est une des espèces de la mollesse. Tel, par exemple, laisse traîner son manteau pour ne pas se donner la peine de le relever ; il prend des airs de malade et ne se croit pas cependant fort à plaindre, quelque pareil qu’il se rende à ceux qui sont à plaindre réellement. — § 6. De même pour la tempérance et l’intempérance. On ne s’étonne pas de voir un homme vaincu, soit par des jouissances excessives, soit par des peines violentes. Au contraire, on est plutôt porté à lui pardonner, s’il a résisté d’abord de toutes ses forces, comme le Philoctète de Théodecte blessé par le serpent, ou comme Cercyon dans l’Alopé de Carcinus, ou comme ceux qui, s’efforçant de réprimer un fou rire, éclatent tout à coup à grand bruit, ainsi qu’il advint à Xénophante. Mais quand on se laisse vaincre dans les cas où la plupart des hommes peuvent résister, et qu’on n’est pas capable de soutenir la lutte, on est inexcusable, à moins que cette faiblesse ne tienne à une organisation particulière ou à quelque maladie, comme pour les rois Scythes, en qui la mollesse était un héritage de famille, ou comme les femmes qui sont naturellement beaucoup plus faibles que les hommes. — § 7. La passion effrénée des amusements et des jeux pourrait sembler une sorte d’intempérance ; mais c’est bien plutôt de la mollesse. Le jeu est un relâchement, puisqu’il est un repos ; et celui qui aime trop les jeux doit être rangé parmi les hommes qui prennent avec excès le repos et le délassement. — § 8. Du reste, il peut y avoir deux causes à l’intempérance : l’emportement et la faiblesse. Les uns, après avoir pris une bonne résolution, ne savent pas s’y tenir parce que leur passion les domine ; d’autres ne sont entraînés par leur passion que parce qu’ils n’ont pas réfléchi à ce qu’ils font. D’autres encore, comme les gens qui s’étant chatouillés eux-mêmes ne sont plus chatouilleux au contact de leurs camarades, sentent à l’avance et prévoient l’assaut de la passion ; ils se mettent avec vigilance sur leurs gardes, réveillent leur raison, et ne se laissent pas vaincre par les passions qui les assiègent, qu’elles soient agréables ou pénibles. En général, ce sont les gens vifs et mélancoliques qui se laissent surtout aller à cette intempérance qu’on peut appeler l’intempérance par emportement. Les uns par l’ardeur de leur nature, les autres par la violence de leurs sensations, sont incapables d’attendre les ordres de la raison, parce qu’ils ne suivent guère que leur imagination et leurs impressions.«

Epître de Saint-Paul aux Romains

Chapitre VII

« 01 Ne le savez-vous pas, frères – je parle à des gens qui s’y connaissent en matière de loi – : la loi n’a de pouvoir sur un être humain que durant sa vie.

02 Ainsi, la femme mariée est liée par la loi à son mari s’il est vivant ; mais si le mari est mort, elle est dégagée de la loi du mari.

03 Donc, du vivant de son mari, on la traitera d’adultère si elle appartient à un autre homme ; mais si le mari est mort, elle est libre à l’égard de la loi, si bien qu’elle ne sera pas adultère en appartenant à un autre.

04 De même, mes frères, vous aussi, vous avez été mis à mort par rapport à la loi de Moïse en raison du corps crucifié du Christ, pour que vous apparteniez à un autre, Celui qui est ressuscité d’entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu.

05 En effet, quand nous étions encore des êtres charnels, les passions coupables provoquées par la Loi agissaient dans tous nos membres, pour nous faire porter des fruits de mort.

06 Mais maintenant, nous avons été dégagés de la Loi, étant morts à ce qui nous entravait ; ainsi, nous pouvons servir d’une façon nouvelle, celle de l’Esprit, et non plus à la façon ancienne, celle de la lettre de la Loi.

07 Que dire alors ? La Loi est-elle péché ? Pas du tout ! Mais je n’aurais pas connu le péché s’il n’y avait pas eu la Loi ; en effet, j’aurais ignoré la convoitise si la Loi n’avait pas dit : Tu ne convoiteras pas.

08 Se servant de ce commandement, le péché a saisi l’occasion : il a produit en moi toutes sortes de convoitises. Sans la Loi, en effet, le péché est chose morte,

09 et moi, jadis, sans la Loi, je vivais ; mais quand le commandement est venu, le péché est devenu vivant,

10 et pour moi ce fut la mort. Il se trouve donc que, pour moi, ce commandement qui devait mener à la vie a mené à la mort.

11 En effet, le péché a saisi l’occasion ; en se servant du commandement, il m’a séduit et, par lui, il m’a tué.

12 Ainsi, la Loi est sainte ; le commandement est saint, juste et bon.

13 Est-ce donc quelque chose de bon qui, pour moi, a été la mort ? Pas du tout : c’est le péché ! Pour qu’on voie bien qu’il est le péché, il s’est servi de quelque chose de bon pour causer ma mort ; ainsi, par le commandement, c’est le péché lui-même qui est devenu démesurément pécheur.

14 Nous savons bien que la Loi est une réalité spirituelle : mais moi, je suis un homme charnel, vendu au péché.

15 En effet, ma façon d’agir, je ne la comprends pas, car ce que je voudrais, cela, je ne le réalise pas ; mais ce que je déteste, c’est cela que je fais.

16 Or, si je ne veux pas le mal que je fais, je suis d’accord avec la Loi : je reconnais qu’elle est bonne.

17 Mais en fait, ce n’est plus moi qui agis, c’est le péché, lui qui habite en moi.

18 Je sais que le bien n’habite pas en moi, c’est-à-dire dans l’être de chair que je suis. En effet, ce qui est à ma portée, c’est de vouloir le bien, mais pas de l’accomplir.

19 Je ne fais pas le bien que je voudrais, mais je commets le mal que je ne voudrais pas.

20 Si je fais le mal que je ne voudrais pas, alors ce n’est plus moi qui agis ainsi, mais c’est le péché, lui qui habite en moi.

21 Moi qui voudrais faire le bien, je constate donc, en moi, cette loi : ce qui est à ma portée, c’est le mal.

22 Au plus profond de moi-même, je prends plaisir à la loi de Dieu.

23 Mais, dans les membres de mon corps, je découvre une autre loi, qui combat contre la loi que suit ma raison et me rend prisonnier de la loi du péché présente dans mon corps.

24 Malheureux homme que je suis ! Qui donc me délivrera de ce corps qui m’entraîne à la mort ?

25 Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus Christ notre Seigneur ! Ainsi, moi, par ma raison, je suis au service de la loi de Dieu, et, par ma nature charnelle, au service de la loi du péché.

Trois sages en quête de liberté