Image mise en avant : Rosemarie Trockel – Sans titre, 1986 – laine, 135 x 150 cm

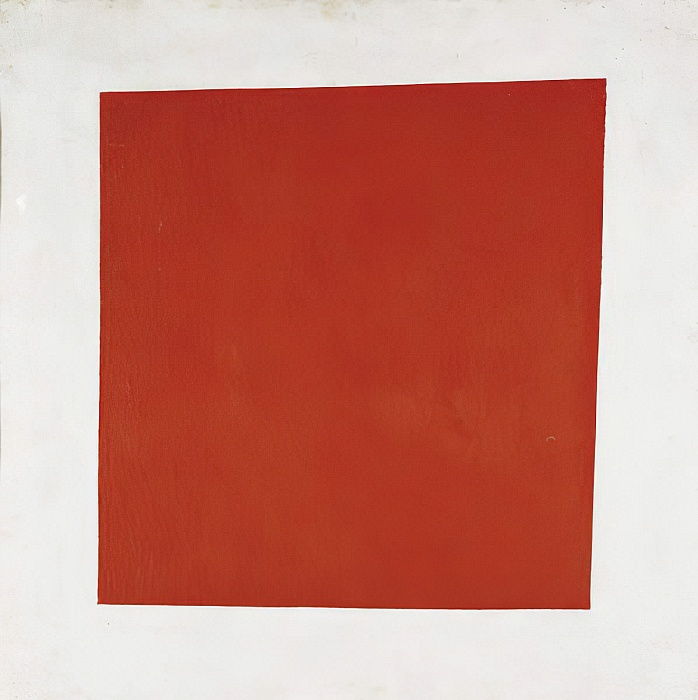

Kasimir Malévitch – Carré noir, 1915

[1879-1935]

Huile sur toile, 80 x 80 cm, galerie Trétiakov, Moscou

« Je me suis transfiguré dans le zéro des formes et suis allé au-delà du zéro vers la création, c’est-à-dire vers le suprématisme, vers le nouveau réalisme pictural, vers la création sans-objet. […] Le carré n’est pas une forme subconsciente. C’est la création de la raison intuitive. Le visage de l’art nouveau. Le carré est un enfant royal plein de vie. » Tract lu par Malévitch lors de la première exposition de ses œuvres suprématistes dans le cadre de l’exposition 0,10 à Pétrograd en 1915, qui préfigure son texte-manifeste : Du cubisme et du futurisme au suprématisme. Le nouveau réalisme pictural.

« Il est incontestable que le carré noir est « l’icône » que Messieurs les futuristes posent à la place des madones et des Vénus « impudiques » […] On s’ennuie à l’exposition des futuristes parce que toute leur oeuvre, toute leur activité n’est que la négation totale de l’amour, que l’affirmation totale du culte du vide, des ténèbres, du « rien », du carré noir dans un cadre blanc. Les uns venaient s’occuper à casser et à hacher, voici que déjà d’autres en ont fini avec cela, en ont fini plus généralement avec le monde, en sont venus à je ne sais quelle « autofinalité », autrement dit au nirvana total, au froid total, au zéro total. » Alexandre Benois, peintre et critique d’art symboliste, quelques jours après l’exposition de 1915.

« Les trois carrés suprématistes sont l’établissement de visions et de constructions du monde bien précises. […] Dans la vie courante, ces carrés ont reçu encore une signification : le carré noir comme signe de l’économie, le carré rouge comme signal de la révolution, et le carré blanc comme pur mouvement. » Kasimir Malévitch, le Miroir suprématiste

« Le drapeau de l’anarchie est le drapeau de notre « moi ». » – Article de 1918 pour le journal Anarchie.

« Sur la route se tient encore un groupement politique, le groupement de l’anarchisme qui, semble-t-il, a un drapeau noir, dont le sens peut être éclairci du fait que dans le noir il n’y a pas de diversités, rien en lui ne se distingue, tout est égal. »

« Dans ce noir, se termine notre spectacle, c’est là qu’est entré l’acteur du monde après avoir caché ses nombreuses faces, parce qu’il n’a pas de face authentique. »

La Lumière et la Couleur (la révolte anarchiste de Kronstadt avait été noyée dans le sang en 1921 et l’insurrection ukrainienne de Makhnovchtchina en 1923)

« D’Ad Reinhardt à l’art conceptuel, les artistes les plus radicaux de la fin du XXe siècle lui rendront hommage, chacun à sa manière. Mais c’est sans doute Guy Debord qui développera de la façon la plus extrême la dimension à la fois esthétique et politique de ce tableau. Dans son film « sans images » de 1952 Hurlements en faveur de Sade, « des voix se succèdent, tandis que l’écran est blanc, interrompues par du silence plus ou moins long, durant lequel l’écran reste totalement noir. » (Alice Debord, Autour des films, 2005). » BM

« Ici les spectateurs privés de tout, seront en outre privés d’images. »

Guy Debord, In girum imus nocte et consumimur igni, 1978

« 0,10 », la dernière exposition futuriste, 1915

« 0,10 », la dernière exposition futuriste, 1915 Réalisme pictural d’une paysanne à 2 dimensions, 1915

Réalisme pictural d’une paysanne à 2 dimensions, 1915« En nommant quelques tableaux, je ne veux pas montrer que l’on doit y chercher leurs formes, mais je veux montrer que les formes réelles ont été surtout considérées par moi comme des tas de masses picturales sans forme, à partir desquelles a été créé un tableau pictural qui n’a rien à voir avec la nature. »

Autoportrait, 1933

Autoportrait, 1933Constellation

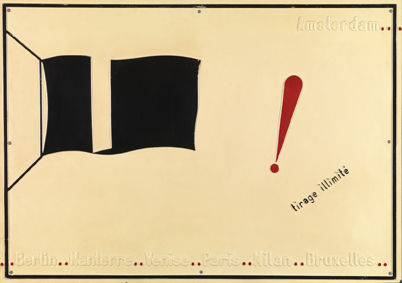

Marcel Broodthaers – le Drapeau noir, tirage illimité, 1968

Marcel Broodthaers – le Drapeau noir, tirage illimité, 1968« C’est un hommage à la fois au drapeau noir des anarchistes qui flottait en 1968 sur Amsterdam, Berlin, Nanterre, Venise, Paris, Milan, Bruxelles et au carré noir suprématiste. » BM

Ad Reinhardt – Ultimate Painting, 1960

Ad Reinhardt – Ultimate Painting, 1960« Une toile carrée (neutre, sans forme), d’un mètre cinquante de large, d’un mètre cinquante de haut, de la taille d’un homme (ni grande, ni petite, sans taille), à triple section (pas de composition), à une forme horizontale niant une forme verticale (sans forme, sans haut ni bas, sans direction), à trois couleurs (plus ou moins) sombres (sans lumière) et non contrastantes (sans couleurs), à la touche du pinceau retouchée pour effacer la touche du pinceau, à la surface mate, plane, peinte à main levée (sans vernis, sans texture, non linéaire, sans contour net, sans contour flou), ne réfléchissant pas l’entourage – une peinture pure, abstraite, non objective, atemporelle, sans espace, sans changement, sans référence à autre chose, désintéressée – un objet conscient de lui-même (rien d’inconscient), idéal, transcendant, oublieux de tout, ce qui n’est pas l’art (absolument pas anti-art). »

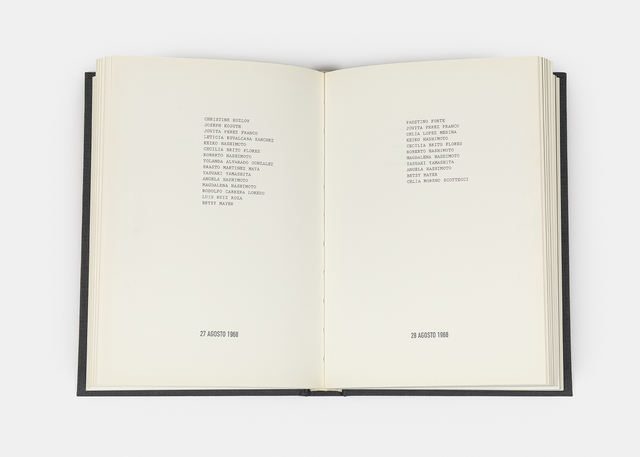

On Kawara – Date Paintings, 1966

[1933-2014]

Date Painting 1971, « Today series 1966- » carton, papier journal

« Depuis le 4 janvier 1966 (date de se première Date Painting), On Kawara peint des dates sur une toile tendue sur un châssis de bois de 5 cm d’épaisseur et fixée au dos, dont le format rectangulaire varie de 20,5 x 15,5 cm à 155 x 226 cm. Le peintre, c’est décisif, élabore lui-même toutes les étapes du processus, de la fabrication du châssis à la peinture proprement dite. Chaque toile est recouverte systématiquement, méticuleusement et uniformément (y compris sur ses chants) d’une peinture acrylique « dans les nuances de gris, de bleu ou parfois de rouge ». Au centre du tableau, On Kawara peint en blanc la date du jour où la peinture est réalisée, selon les conventions du pays où il se trouve. La méthode est simple : si le peintre ne termine pas son tableau dans la journée, la peinture est détruite. Ainsi certains jours, aucune peinture n’est réalisée ; d’autres jours, plusieurs tableaux peuvent être peints. Chaque peinture est ensuite conservée dans une boîte en carton au format qui contient également une coupure d’un quotidien local. Les informations relatives aux Date Paintings produites durant une année sont consignées dans un Journal et sont rédigées dans la langue du pays dans lequel On Kawara séjournait au début de cette année-là. Le format et la date des peintures sont mentionnés sur un calendrier provenant de ce pays. Des échantillons des couleurs utilisées pour chaque peinture font l’objet d’une rubrique particulière, ainsi que la liste des sous-titres de chaque tableau dans la langue du pays où a été réalisée l’œuvre et de quelques photos du contexte environnant. […] la Date Painting du 1er janvier 1968 est sous-titrée en anglais : « Cet après-midi, j’ai joué au Monopoly avec Joseph, Christine et Hiroko. Nous avons mangé beaucoup de spaghettis. » La peinture du 6 mai 1968 est sous-titrée en espagnol : « Une vague de violence estudiantine s’est déversée cette nuit dans les rues du Quartier Latin à Paris, où 10 000 étudiants et lycéens se sont violemment affrontés aux forces spéciales de la sécurité intérieure. » Le tableau du 20 juillet 1969 est plus lapidairement sous-titré en lettres capitales : « MAN WALKS ON MOON ». […]

Ce hors-champ du tableau ne fait pas partie, à proprement parler, de l’oeuvre (le tableau se suffit à lui-même), mais sa présence (assumée dans le proximité de la peinture, dans une vitrine ou dans un catalogue) porte témoignage de l’intensité existentielle des actes de l’artiste. Les Date Paintings d’On Kawara font partie de la série Today. Cette série est elle-même à comprendre relativement aux autres séries produites par l’artiste : I Read, I Went, I Met, I Got Up… » BM

« La mise en ordre thématique et numérique des « séries » part de l’inscription successive d’actes auxquels On Kawara procède au jour le jour : peindre, lire, aller, rencontrer, se lever, vivre… L’inscription de ces actes est le présent que vit On Kawara. Ils inscrivent dans l’espace et dans le temps qu’ils décrivent le présent même de l’homme qu’est On Kawara. Ils travaillent sur le vif le présent qu’ils engagent. Là se différencie On Kawara : il existe. »

« Il s’agit, toujours, de ne pas laisser passer le temps, de le mesurer, de l’éterniser, de le rattacher dans la forme de la présence à des figures du présent. »

« Toute figurer du temps – « passé », « présent », « futur » – est une forme de recouvrement du temps, contre le temps et son surgissement irréversible. »

René Denizot, les Images quotidiennes du pouvoir. On Kawara au jour le jour, 1979

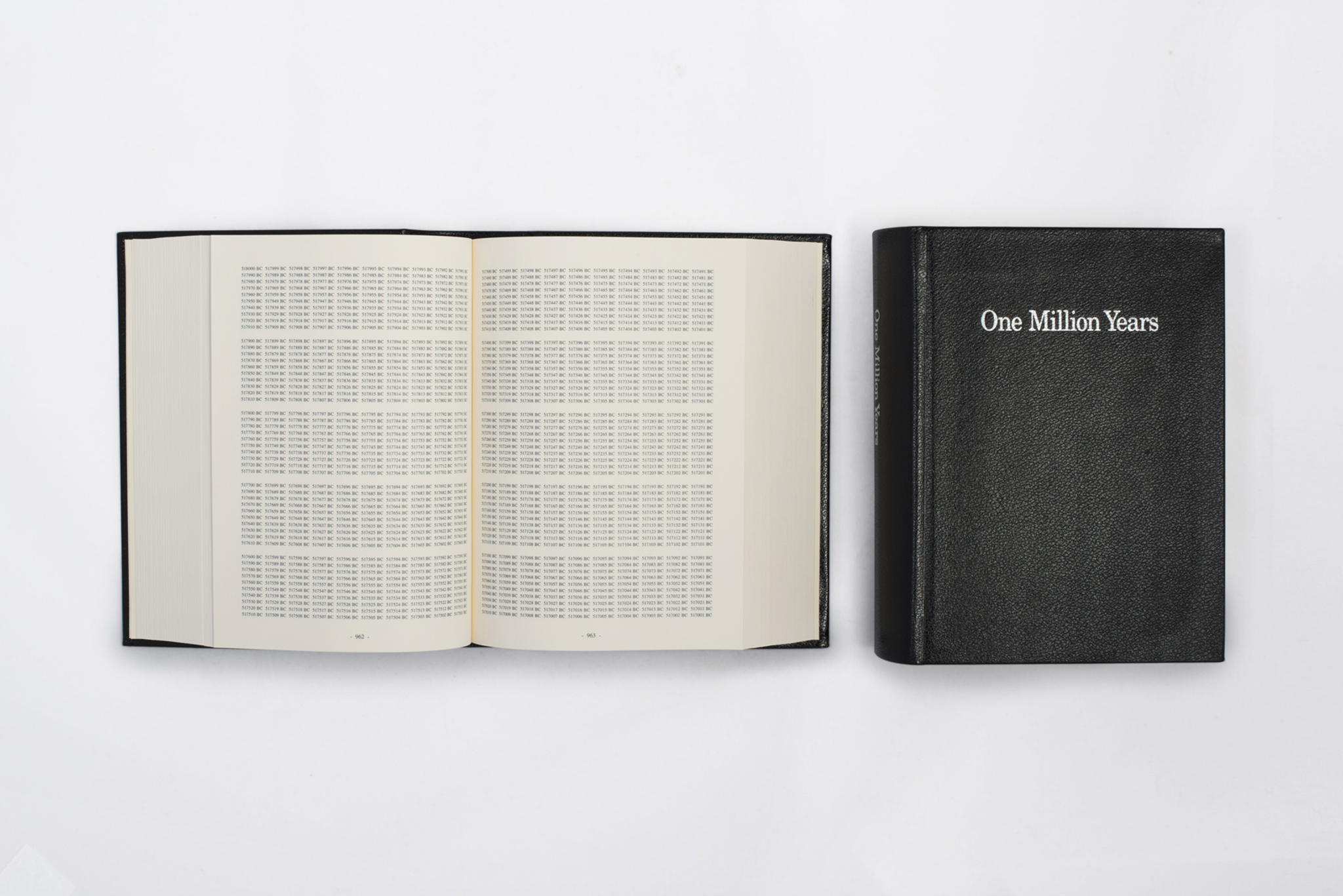

« L’art d’On Kawara est art de l’énumération plus que de la description. On Kawara énumère les dates, comme Dom Juan ses conquêtes féminines (mille e tre). Seul le catalogue finit par compter. La liste One Million Years est exemplaire de cette énumération quasi infinie : One Million Years (Past) a été réalisé pour la première fois en 1970. L’œuvre se compose de 10 volumes de 200 pages chacun répertoriant, sous forme de listes dactylographiées, le million d’années allant de 998031 avant J.-C. à 1969 après J.-C. Elle est dédiée à « all those who have lived and died ». One Million Years (Future) a été réalisé pour la première fois en 1980. Les 10 volumes répertorient le million d’années allant de 1981 à 1001980 après J.-C. Elle est dédiée à « For the last one ». Tel Shéhérazade, repoussant de nuit en nuit par ses récits quotidiens l’échéance de son exécution [« Dire « mille » est presque synonyme d’ « infini ». Dire « mille et une nuits », c’est ajouter une nuit à l’infini des nuits. Pensons à cette curieuse expression anglaise : parfois, au lieu de dire « pour toujours », for ever, on dit for ever and a day, « pour toujours plus un jour ». On ajoute un jour au mot « toujours ». Ce qui rappelle l’épigramme de Heine à une femme : « Je t’aimerai éternellement et au-delà. ». » Jorge Luis Borges, « les Mille et Une Nuits » in Conférences, 1985], On Kawara déjoue à sa manière, par ses peintures datées, l’inéluctabilité et l’irréversibilité du temps. Parce qu’elles mettent à mal la temporalité en fixant, à contretemps, le flux du monde, les peintures sans qualité du peintre japonais sont bien des peintures inactuelles et donc nécessairement intempestives. » BM

« Dans l’intempestif, il y a des vérités plus durables que les vérités historiques et éternelles réunies : les vérités du temps à venir. Penser activement, c’est agir d’une façon inactuelle, donc contre le temps, et par là même sur le temps, en faveur (je l’espère) d’un temps à venir. »

Gilles Deleuze – Nietzsche et la philosophie, 1970

Première Date Painting

Première Date Painting Vue de l’exposition « Conscience » en 1990 au Consortium de Dijon, confrontation de 25 Date Paintings et de 5 sculptures de Giacometti.

Vue de l’exposition « Conscience » en 1990 au Consortium de Dijon, confrontation de 25 Date Paintings et de 5 sculptures de Giacometti. I Read, « Today series 1966-«

I Read, « Today series 1966-«  I Met, « Today series 1966-«

I Met, « Today series 1966-«  One Million Years

One Million YearsÇa m’évoque…

La Vie mode d’emploi, Georges Perec

Constellation

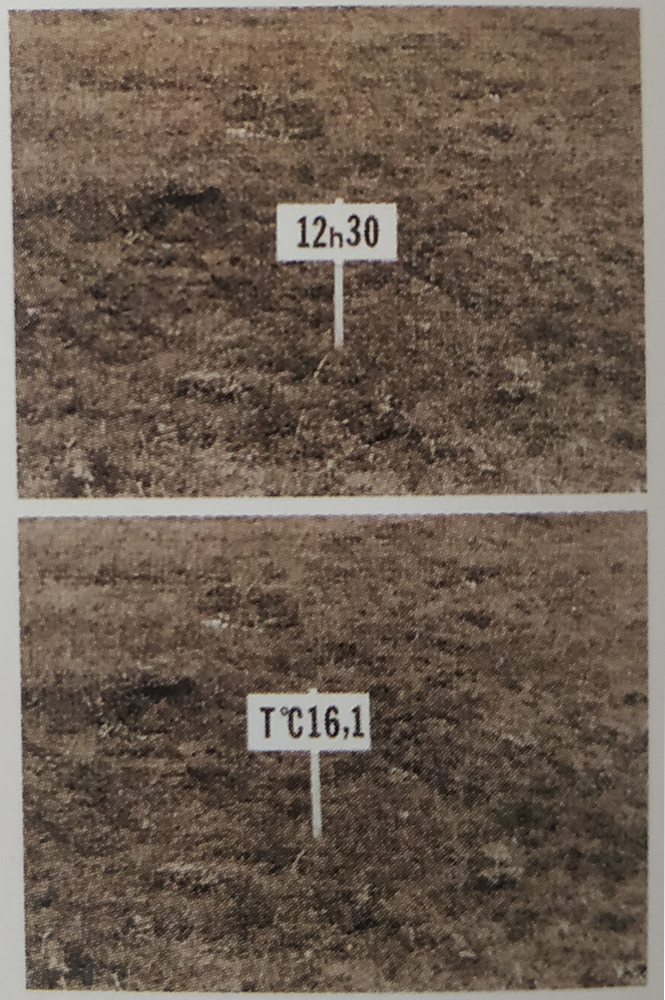

Paul-Armand Gette – l’Heure et la température à la même heure, Lys, 03/06/1976

Paul-Armand Gette – l’Heure et la température à la même heure, Lys, 03/06/1976« Les données précises (relevés, empreintes, mesures, étiquetages…) que Gette utilise dans ses oeuvres ne sont pas pour lui des gages d’objectivité et encore moins de vérité. Elles constituent des index de réalité, et sans doute aussi des formes d’embrayeurs d’affects, qui impliquent un hors-champ dont nous ne saurons rien, ou presque rien. » BM

Paul-Armand Gette – 0 m., le marégraphe, 2011

Paul-Armand Gette – 0 m., le marégraphe, 2011« Le 0 m. est le premier élément d’un transect, système de repères qui permet aux botanistes et aux géologues de déterminer le commencement de quelque chose pour pouvoir faire, à partir de ce point, des relevés de décade en décade : 0 m., 10 m., 20 m., etc. J’ai commencé par utiliser le système complètement, puis j’ai fini par ne garder que le « 0 m. », dont, d’une manière ironique, j’ai fait le début du paysage. »

Bernd et Hilla Becher – Petrochimical Plant, 1992

Bernd et Hilla Becher – Petrochimical Plant, 1992« Les deux photographes appliquent un protocole photographique strict, qui n’a pratiquement subi aucune modification depuis le début de leur carrière : l’objet photographié est au centre de l’image, isolé de son environnement ; il ne subit aucune distorsion de perspective ; il n’est parasité par aucun élément pittoresque (« individus, nuages ou fumées ») ; il est toujours pris à la chambre avec une lumière diffuse, sans effets d’ombre trop marqués. » BM

Jacques Tati – Playtime, 1967

[1933-2014]

« J’aimerais bien, au lieu de tourner un film, faire autre chose. Construire un immeuble, par exemple. Pourquoi pas ? Mon immeuble serait peut-être raté, mais ça serait bien quand même. » (1958)

« En 1964, devant les difficultés rencontrées pour tourner dans des sites réels son nouveau film, Playtime, Jacques Tati prend la décision insensée de faire construire un décor à l’échelle de la ville qu’il a imaginée dans le scénario. C’est donc une véritable ville (très vite surnommée Tativille) que le cinéaste va faire bâtir sur les huit hectares d’un terrain vague du plateau de Gravelle à Joinville-le-Pont. Le déi que représente une telle entreprise va obliger Tati à minimaliser visuellement son projet et, par ricochet, à faire montre d’une grande inventivité cinématographique. Ainsi, il fera photographier les panneaux d’aluminium des murs-rideaux de l’aéroport d’Orly, puis, après avoir agrandi les photos à la taille des panneaux, il les collera sur le décor (pour renforcer la tonalité « grise » recherchée ; à l’origine, il voulait tourner le film en noir et blanc et le coloriser ensuite au pochoir). De même, il fera poser des figurants en studio pour des photographies qu’il inscrira ensuite dans le décor, comme des silhouettes grandeur nature, créant par leur immobilité un effet d’étrangeté. » BM

« Ce qui me plaît dans l’écran panoramique, ce ne sont pas les cavalcades, les coups de feu, les mouvements de foule, ce que je trouve extraordinaire, c’est que ce procédé permet au contraire au spectateur de mieux apprécier la simple chute d’une épingle dans une grande pièce vide. » (1964)

« Voilà le début du film : j’ai demandé aux acteurs d’abord de suivre des lignes : jamais de ronds ou de demi-ronds, tout le monde suit les lignes de l’architecture moderne. Et tout est construit comme ça, toujours à angle droit dans les bureaux labyrinthes, dans les cases. C’est l’architecte qui en a décidé ainsi, et tout le monde suit, tourne et retourne. […] Puis arrive la boîte de nuit et, déjà, il y a l’indication par la publicité : l’enseigne lumineuse qui ne marche pas, qui ne peut pas encore donner d’indications précises. A la suite d’erreurs de l’architecture, elle n’est pas prête. Alors, on commence à tourner un peu autour du décor. L’enseigne lumineuse se met à fonctionner. Deuxième virage, les gens dansent. Troisième virage : et on tourne et on retourne. Je ne suis pas peintre, hein, vous devez vous en douter, mais ça devient un tableau moderne. On se retrouve à la fin avec un manège qui ne s’arrête plus, et en fait, ce sont les gens qui ont pris en main leur façon de vive dans leur décor, ce qu’ils préfèrent. » (1979)

« C’est moins la modernité que Tati stigmatise, que l’idéologie dont elle se fait le servile porte-flingue : la fantasmatique de la communication (« C’est moderne, ça communique ! » [phrase terrible prononcée par Mme Arpel faisant visiter sa maison à sa voisine dans Mon Oncle.]), qui trouve son acmé dans le totalitarisme de la transparence. C’est moins le fait de l’architecture que l’ « inadaptation des gens par rapport au décor » (Tati). » BM

« La vedette est avant tout le décor. »

Jacques Tati, 1966

Buster Keaton – One Week, 1920

Buster Keaton – One Week, 1920« Tous les gags sont tirés des lois de l’espace et du temps… Une bonne scène comique comporte souvent plus de calculs mathématiques qu’un ouvrage de mécanique. »

Installation du décor de Playtime

Installation du décor de Playtime Jacques Tati devant un élément de décor de Playtime

Jacques Tati devant un élément de décor de PlaytimeConstellation

Thomas Demand – Gate

Thomas Demand – Gate« L’artiste brouille avec dextérité et précision les limites de la réalité et de sa représentation. Ses images photographiques ont en effet toujours pour modèle des images préexistantes qu’il reconstruit minutieusement en maquettes afin de les photographier. « Tout est réel jusqu’à un certain point. » Car la réalité photographique de ses images menace la réalité de leur référent présumé. » BM

Dan Graham – Double Exposure, Fundação de Serralves – Museu de Arte Contemporânea, Porto, Portugal, 1995/2003

Dan Graham – Double Exposure, Fundação de Serralves – Museu de Arte Contemporânea, Porto, Portugal, 1995/2003« L’œuvre paysagère la plus importante que j’ai faite était destinée au jardin du musée Serralves, à Porto, au Portugal. C’est une œuvre toute simple : une structure triangulaire à deux faces avec deux miroirs sans tain, l’un comportant une porte praticable. L’autre face, le devant, est un Ilfochrome [procédé de tirage photographique couleur depuis un film inversible – ce dernier souvent sous la forme d’une diapositive couleur], mais pas comme ceux de Jeff Wall. Il n’y a pas de lumières derrière, c’est juste une grande diapo, une photographie des cinquante mètres de paysage qui se trouvent devant l’installation. C’est en quelque sorte une œuvre basée sur le temps qui passe. Les nuages évoluent sans cesse ; l’heure aussi, ainsi que les saisons. Et on voit cela à travers la photo qui représentait à un moment donné le temps présent. »

« J’emploie toujours des matériaux urbains mordernes dans les pavillons de jardin, des miroirs sans tain, qui, à la différence d’un miroir à un seul côté pour la surveillance, sont changeants, à la fois transparents et réflexifs. Autrement dit, je cherche à « utopiser » les matériaux urbains, à les ouvrir dans leur rapport à la ville. »

Fabrice Hyber – P.O.F. n°65, 1998

Fabrice Hyber – P.O.F. n°65, 1998« Ce Prototype d’Objet en Fonctionnement peut être considéré comme la version ludique et burlesque de la quadrature du cercle. » BM

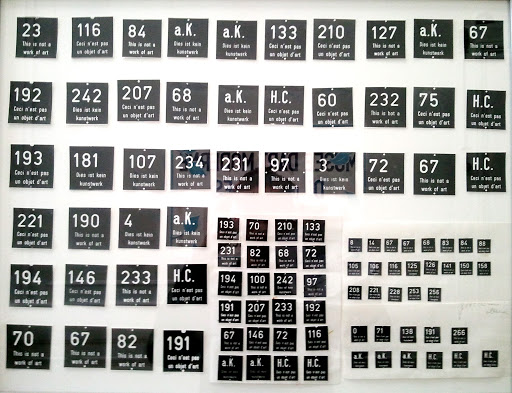

Marcel Broodthaers – Musée d’Art moderne Département des Aigles, 1968-1972

[1924-1976]

« Moi aussi, je me suis demandé si je ne pouvais pas vendre quelque chose et réussir dans la vie. Cela fait un moment déjà que je ne suis bon à rien. Je suis âgé de 40 ans… L’idée enfin d’inventer quelque chose d’insincère me traversa l’esprit et je me mis aussitôt au travail. Au bout de trois mois, je montrai ma production à Ph. Edouard Toussaint, le propriétaire de la galerie Saint-Laurent. « Mais c’est de l’art, dit-il, et j’exposerais volontiers tout ça. – D’accord, lui répondis-je. » Si je vends quelque chose, il prendra 30%. Ce sont, paraît-il, des conditions normales ; certaines galeries prenant 75%. Ce que c’est ? En fait, des objets. » (carton d’invitation marquant son entrée dans le monde de l’art, en 1964, à l’occasion de la publication de sa dernière plaquette de poésie, Pense-bête)

« […] l’art, dans les conditions actuelles de notre société, est avant tout un produit qui se reproduit, à l’instar de ces moules, emblèmes de la Belgique, qu’il fait proliférer dans toutes sortes d’oeuvres de 1964 à 1970, contre-feux irniques de la fameuse boîte de soupe Campbell qui, dans les années 1960, a fini par devenir l’alibi artistique emblématique de la société de consommation américaine. » BM

« La création de ce musée fictif – dont le nom provient d’un poème de 1961 (« O Mélancolie, Aigre Château des aigles ») – est préfigurée par une série de lettres ouvertes à partir d’avril 1968, où se mèlent les réflexions artistiques et les considérations politiques. Ainsi, dans son courrier du 27 août, Broodthaers déclare : « Aujourd’hui, en août, j’aurais préféré que l’on imprime « répression » au lieu de « consommation », bien que les deux termes aient tendance à se confondre. L’actualité invente de nouveaux synonymes. »

[…] Le 27 septembre, la Section XIXe siècle du Musée d’Art moderne Département des Aigles est inaugurée dans la maison de l’artiste, rue de la Pépinière à Bruxelles, « en présence de personnalités du monde civil et militaire ».

Cette première manifestation s’inscrit dans un esprit foncièrement contestataire, mettant en cause la notion de musée, mais aussi l’art alors dominant à cette époque. « La naissance du musée marque une rupture avec le Nouveau Réalisme (cette « école » est alors épuisée et ne peut plus susciter de recherches intéressantes), mais une rupture qui s’exprime dans le langage même du Nouveau Réalisme. En effet, la caisse d’emballage, l’image (la reproduction) de l’oeuvre, représente bien un sujet sociologique type, avec cette différence que la notion Musée est visée en tant que notion et que les caisses d’emballage, les inscriptions deviennent le moyen de cette visée et ne constituent pas des « objets d’art ». » [Cité par Birgit Pilzer, catalogue de la galerie nationale du Jeu de Paume, 1991].

[…] pendant près de quatre ans, il va parcourir la Belgique et l’Allemagne et organiser l’exposition des différentes sections de son Musée. Verront ainsi le jour : la Section Littéraire à Bruxelles et Cologne (enre 1968 et 1971), la Section Documentaire sur la plage de Le Coq/De Haan au mois d’août 1969, la Section Folklorique au Zeeuws Museum de Middelburg en 1970, la Section Cinéma à Düsseldorf (en 1971 et 1972), la Section Financière, intitulée : Musée d’Art moderne à vendre 1970-1971 pour cause de faillite, dans le cadre de la participation de la galerie Michael Werner à la foire de Cologne en 1971.

Mais c’est sans conteste à la Städtlische Kunsthalle de Düsseldorf que Marcel Broodthaers réalise sa plus importante opération, avec l’exposition de la Section des Figures, intitulée : l’Aigle de l’oligocène à nos jours. Cette section comportait plus de 300 tableaux (objets, sculptures, publicités, etc.) provenant de 44 musées ou collections privées, marqués du symbole de l’Aigle. Chaque pièce était accompagnée de la mention : « Ceci n’est pas un objet d’art » et de l’abréviation « fig. » suivie d’un numéro d’inventaire arbtrairement choisi. La mention « Ceci n’est pas un objet d’art » est « une formule obtenue par la contraction d’un concept de Duchamp et d’un concept antithétique de Magritte. Ce qui m’a servi à décorer l’urinoir de Duchamp de l’insigne de l’Aigle fumant la pipe. Je crois avoir souligné le principe d’autorité qui fait de l’Aigle le colonel de l’Art. » [Entretien avec Irmeline Lebeer, 1974]

Avec sa Fontaine, Duchamp montrait (exposait) explicitement un objet et indiquait implicitement : ceci est de l’art. Avec la Trahison des images, Magritte montrait (représentait) explicitement une pipe ; il disait (écrivait) explicitement : « Ceci n’est pas une pipe », et implicitement : ceci est une représentation. Avec son Musée d’Art moderne Département des Aigles, Section des Figures, Broodthaers montre (expose) explicitement un objet ou une oeuvre ; il dit (écrit) explicitement : « Ceci n’est pas un objet d’art », et implicitement : ceci est une représentation de l’art ; ceci est un objet qui représente l’art. Avec son musée fictif, Marcel Broodthaers pose, après Nietzsche, la question de l’art dans son rapport à la vérité et au mensonge. « Le Musée d’Art moderne Département des Aigles est tout simplement un mensonge et une tromperie. […] Le musée fictif essaie de piller le musée authentique, officiel, pour donner davantage de puissance et de vraisemblance à son mensonge. Il est également important de découvrir si le musée fictif jette un jour nouveau sur les mécanismes de l’art, du monde et de la vie de l’art. Avec mon musée, je pose la question. C’est pourquoi je n’ai pas besoin de donner la réponse. » [Catalogue de la galerie nationale du Jeu de Paume, 1991]

C’est avec la Section Publicité, la Section d’Art moderne et le Musée d’Art moderne Galerie du XXe siècle, présentés dans le cadre de la Documenta 5 de Cassel en 1972, que se clôt définitivement l’aventure d’un musée qui « sera passé d’une forme héroïque et solitaire à une forme voisine de la consécration. […] Il est donc logique qu’à présent, il se fige dans l’ennui. » [Ibid.] » BM

« Ce musée est un musée fictif. Il joue une fois le rôle d’une parodie politique des manifestations artistiques, une fois celui d’une parodie artistique des événements politiques. […] Avec toutefois la différence qu’une fiction permet de saisir la réalité et en même temps ce qu’elle cache. »

Marcel Broodthaers

René Magritte – la Trahison des images, 1928-1929

René Magritte – la Trahison des images, 1928-1929 Musée d’Art moderne Département des Aigles, 1968

Musée d’Art moderne Département des Aigles, 1968 Inauguration du Musée d’Art moderne Département des Aigles, par Marcel Broodthaers

Inauguration du Musée d’Art moderne Département des Aigles, par Marcel Broodthaers« A cette occasion, Marcel Broodthaers et Johannes Cladders (directeur du Städtlisches Museum de Mönchengladbach) prononcent chacun un discours, « suivi d’une discussion sur les rapports de l’artiste et de la société. » Le musée est alors « composé d’un jardin, d’une tortue, de caisses portant des indications de galeries, des marques d’envoi et de destination, d’une série de cartes postales regrandissant Ingres, David, Meissonier, etc. Le mot Musée est peint sur la façade, on le lit à l’envers de la rue, à l’endroit de l’intérieur. » BM

Musée d’Art moderne département des Aigles, l’Aigle de l’oligocène à nos jours, détails

Musée d’Art moderne département des Aigles, l’Aigle de l’oligocène à nos jours, détails Marcel Broodthaers – Moules Rouges casserole, 1965

Marcel Broodthaers – Moules Rouges casserole, 1965« La moule que Broodthaers a longtemps considérée comme poétiquement « parfaite, emblème de ‘l’art pour l’art' » (« Cette roublarde a évité le moule de la société. Elle s’est coulée dans le sien propre »), n’est désormais plus qu’un moule, c’est-à-dire une forme vide, dénuée de contenu. Vidée de sa valeur d’usage, cette moule est dorénavant vouée à n’être qu’un objet manipulable et interchangeable, en l’occurrence un « objet d’art ». » BM

Andy Warhol – Sans titre, 1968

Andy Warhol – Sans titre, 1968Constellation

Les ready-made appartiennent à tout le monde® – Parcelle à céder, 1990

Les ready-made appartiennent à tout le monde® – Parcelle à céder, 1990« Créateur de l’agence Les ready-made appartiennent à tout le monde, Philippe Thomas propose aux collectionneurs de devenir les auteurs d’une oeuvre qui leur est livrée clés en main et qui les fait entrer, ipso facto, dans l’histoire de l’art. » BM

Christian Boltanski – Inventaire des objets ayant appartenu à la jeune fille de Bordeaux, 1973-1990

Christian Boltanski – Inventaire des objets ayant appartenu à la jeune fille de Bordeaux, 1973-1990« Dès que l’on essaie de préserver quelque chose, on le tue. Les vitrines, par exemple, préservent les objets tout en les tuant. J’ai toujours pensé que la mise sous vitrine, comme la photographie, relevait d’un même sens. »

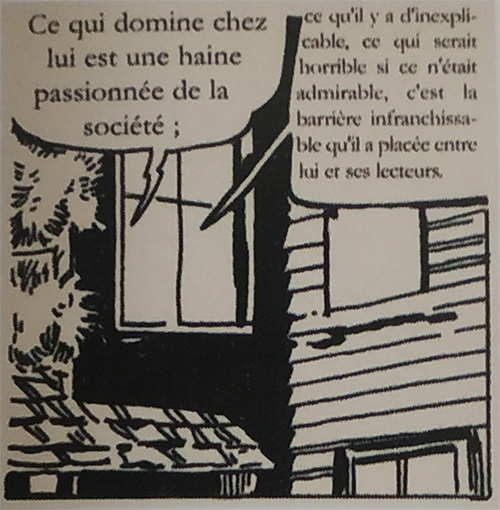

Guy Debord – In girum imus nocte et consumimur igni [Nous tournoyons dans la nuit et sommes consumés par le feu], 1978

[1931-1994]

« Le dadaïsme a voulu supprimer l’art sans le réaliser ; et le surréalisme a voulu réaliser l’art sans le supprimer. La position critique élaborée depuis par les situationnistes a montré que la suppression et la réalisation de l’art sont les aspects inséparables d’un même dépassement de l’art. » La Société du spectacle (1967).

« Le renversement de la “société spectaculaire et marchande”, condition nécessaire à ce dépassement, n’ayant pas été réalisé à ce jour, Debord est obligé d’entériner, mélancoliquement, cet état de fait. In girum imus nocte et consumimur igni, le film qu’il réalise à partir de 1977, est l’oeuvre de cette désillusion et de ce désenchantement. » BM

« Tout le film (aussi à l’aide des images, mais déjà dans le texte du “commentaire”) est bâti sur le thème de l’eau. On y cite donc les poètes de l’écoulement de tout (Li Po, Omar Khayyām, Héraclite, Bossuet, Shelley), qui tous ont parlé de l’eau : c’est le temps. Il y a, secondairement, le thème du feu ; de l’éclat de l’instant : c’est la révolution. Saint-Germain-des-Prés, la jeunesse, l’amour, la négation dans sa nuit, le diable, la bataille et les “entreprises inachevées” où vont mourir les hommes, éblouis en tant que “voyageurs qui passent” ; et le désir dans cette nuit du monde (nocte consumimur igni). Mais l’eau du temps demeure qui emporte le feu, et l’éteint. Ainsi, l’éclatante jeunesse de Saint-Germain-des-Prés, le feu de l’assaut de l’ardente “brigade légère” ont été noyés dans l’eau courante du siècle quand elles se sont avancées “sous le canon du temps”… » Notes sur In girum

« Rien ne traduisait ce présent sans issue et sans repos comme l’ancienne phrase qui revient intégralement sur elle-même, étant construite lettre par lettre comme un labyrinthe dont on ne peut sortir, de sorte qu’elle accorde si parfaitement la forme et le contenu de la perdition : In girum imus nocte et consumimur igni. Nous tournons en rond dans le nuit et nous sommes dévorés par le feu. »

« Et moi que suis-je devenu au milieu de ce désastreux naufrage, que je trouve nécessaire ; auquel on peut même dire que j’ai travaillé, puisqu’il est assurément vrai que je me suis abstenu de travailler à quoi que ce soit d’autre ? »

« Ainsi donc, au lieu d’ajouter un film à des milliers de films quelconques, je préfère exposer ici pourquoi je ne ferai rien de tel. Ceci revient à remplacer les aventures futiles que conte le cinéma par l’examen d’un sujet important : moi-même. »

« Je ne veux rien conserver du langage de cet art périmé, sinon peut-être le contrechamp du seul monde qu’il a regardé et un travelling sur les idées passagères d’un temps. Oui, je me flatte de faire un film avec n’importe quoi ; et je trouve plaisant que s’en plaignent ceux qui ont laissé faire de toute leur vie n’importe quoi. »

In Girum… Edition critique, 1990

« Je dois convenir qu’il y a toujours eu dans mon esthétique négative quelque chose qui se plaisait à aller jusqu’à la néantisation. Est-ce que ce n’était pas très authentiquement représentatif de l’art moderne ? Quand on annonce la fin du cinéma depuis si longtemps, n’y a-t-il pas de la cohérence à faire disparaître les films ? Il faut sans doute voir là une sorte de succès d’une nature peu courante. Je crois que je n’aurais jamais impressionné personne, sinon par cette sincérité tranquille, qui n’a douté de rien. »

Guy Debord, Cette mauvaise réputation (1993)

1. Rien d’important ne s’est communiqué en ménageant un public, fût-il composé des contemporains de Périclès ; et dans le miroir glacé de l’écran, les spectateurs ne voient présentement rien qui évoque les citoyens respectables d’une démocratie.

1. Rien d’important ne s’est communiqué en ménageant un public, fût-il composé des contemporains de Périclès ; et dans le miroir glacé de l’écran, les spectateurs ne voient présentement rien qui évoque les citoyens respectables d’une démocratie. 2. « La plus belle jeunesse meurt en prison. »

2. « La plus belle jeunesse meurt en prison. » 3. C’est un beau moment, que celui où se met en mouvement un assaut contre l’ordre du monde.

3. C’est un beau moment, que celui où se met en mouvement un assaut contre l’ordre du monde. 4. Voilà donc une civilisation qui brûle, chavire et s’enfonce tout entière. Ah ! le beau torpillage !

4. Voilà donc une civilisation qui brûle, chavire et s’enfonce tout entière. Ah ! le beau torpillage ! 5. De toute façon, on traverse une époque comme on passe la pointe de la Dogana, c’est-à-dire plutôt vite.

5. De toute façon, on traverse une époque comme on passe la pointe de la Dogana, c’est-à-dire plutôt vite. 6. La sagesse ne viendra jamais.

6. La sagesse ne viendra jamais.« A reprendre depuis le début : la phrase doit être comprise à tous les sens du verbe reprendre. Elle veut dire d’abord que le film, dont le titre était un palindrome, eût gagné à être revu à l’instant, pour atteindre son effet désespérant ; c’est quand on a connu la fin que l’on veut savoir comment il fallait comprendre le début. Elle veut dire aussi qu’il faudra recommencer, tant l’action évoquée que les commentaires à ce propos. Elle veut dire enfin qu’il faudra tout reconsidérer depuis le début, corriger, blâmer peut-être, pour arriver à des résultats plus dignes d’admiration. » In girum imus nocte et consumimur igni. Edition critique, 1990

George Grosz et John Heartfield proclamant « L’art est mort ». Vive le nouvel art mécanique de Tatlin », lors de la première foire internationale dada à Berlin, 1920

George Grosz et John Heartfield proclamant « L’art est mort ». Vive le nouvel art mécanique de Tatlin », lors de la première foire internationale dada à Berlin, 1920 Guy Debord – Directive n°1, 1963

Guy Debord – Directive n°1, 1963« Les titres en forme de proclamation politique des tableaux ont bien sûr le même sens de dérision et de retournement du pompiérisme en vogue qui cherche à s’établir sur une peinture de « signes purs », incommunicables. » BM

Accrochage de l’exposition « Les aventures de la liberté » à la Fondation Maeght à Saint-Paul de Vence, commissariée par Bernard-Henri Lévy (2013)

Accrochage de l’exposition « Les aventures de la liberté » à la Fondation Maeght à Saint-Paul de Vence, commissariée par Bernard-Henri Lévy (2013)Alors Guy on se retourne dans sa tombe ?

Constellation

Tracts de l’Internationale Situationniste – IS n°9, 1964

Tracts de l’Internationale Situationniste – IS n°9, 1964

Jean-Michel Alberola – la Vie de Debord, 2005

Jean-Michel Alberola – la Vie de Debord, 2005

Gerhard Richter – 18. Oktober 1977, 1988

[1932-]

Huile sur toile, 1988 [série de 15 tableaux]

« Qu’est-ce que j’ai peint ? Trois fois Baader abattu. Trois fois Ensslin pendue. Trois fois la tête de Meinhof après sa pendaison. Une fois Meins mort. Trois fois Ensslin neutre (comme une pop-star). Puis un grand enterrement sans spécification. Une cellule de prison avec une bibliothèque, un tourne-disque silencieux et gris. Un portrait de jeunesse de Meinhof, sentimental dans le genre bourgeois. Deux fois l’arrestation de Meins, forcé de se rendre au pouvoir crispé de l’Etat. Toutes les peintures sont sans éclat, grises, le plus souvent voilées, diffuses. Elles manifestent l’horreur du refus, difficile à supporter, de répondre, d’expliquer, de donner une opinion. Je ne suis pas sûr que ces peintures posent des questions précises : elles provoquent des contradictions au travers de leur désespoir et de leur désolation ; leur absence de partialité. J’ai toujours pensé que les règles et les opinions, plus elles sont idéologiquement motivées, sont fausses et constituent une sorte de menace ou de crime. » [Notes pour la conférence de presse à l’occasion de l’exposition de la série 18. Oktober 1977 au Museum Haus Esters de Krefeld, novembre-décembre 1989 – Richter a connu les deux grands totalitarismes du XXe, le national-socialisme et le communisme (jusqu’en 1961, il a vécu en RDA)]

« L’art est lamentable, cynique, stupide, impuissant, confus – une image miroir de notre propre appauvrissement spirituel, de notre état d’abandon et de perte. Nous avons perdu les grandes idées, les utopies, nous avons perdu toute foi, tout ce qui fait sens. Incapables de foi, désespérés au plus haut degré, nous errons dans un dépotoir de déchets toxiques dans un péril extrême : chacun de ces fragments incompréhensibles, ces restes de déchets et de détritus, nous menacent, nous blessent constamment, nous mutilent, et tôt ou tard nous tuent. Pire que l’aliénation mentale. » [Journal]

[Au sujet de ses déclarations des années 70 sur le caractère volontairement désinvesti ou indifférent de sa peinture] « C’était alors plutôt une affirmation défensive, de dire que j’étais indifférent, que tout m’était égal. À l’époque, je craignais que ces tableaux puissent avoir un effet trop sentimental. Depuis, cela ne me gêne plus de reconnaître que cela tenait à moi, que par conséquent si j’ai peint tous les types tragiques, les assassins et les suicidaires, les ratés et ainsi de suite, ce n’est pas du tout le fait du hasard. » [Entretien avec Doris von Drathen, 1992]

[Au sujet du choix de représenter la Fraction Armée Rouge] « Tout d’abord, le fait que cela soit une revendication publique, non privée, une motivation supérieure et donc idéologique. Et ensuite, la force monstrueuse, la puissance effrayante d’une idée qui va jusqu’à la mort. C’est pour moi ce qu’il y a de plus impressionnant et de plus inexplicable, le fait que nous produisions des idées qui sont presque toujours, non seulement totalement fausses et insensées, mais surtout dangereuses. »

« La mort n’est pas si irreprésentable. C’est même le contraire, la mort et la souffrance ont toujours été un sujet important de l’art. C’est même le sujet par excellence, dont nous avons perdu l’habitude seulement aujourd’hui, avec notre mode de vie douillet et gentillet. »

Entretien avec Jan Thorn-Prikker, 1989

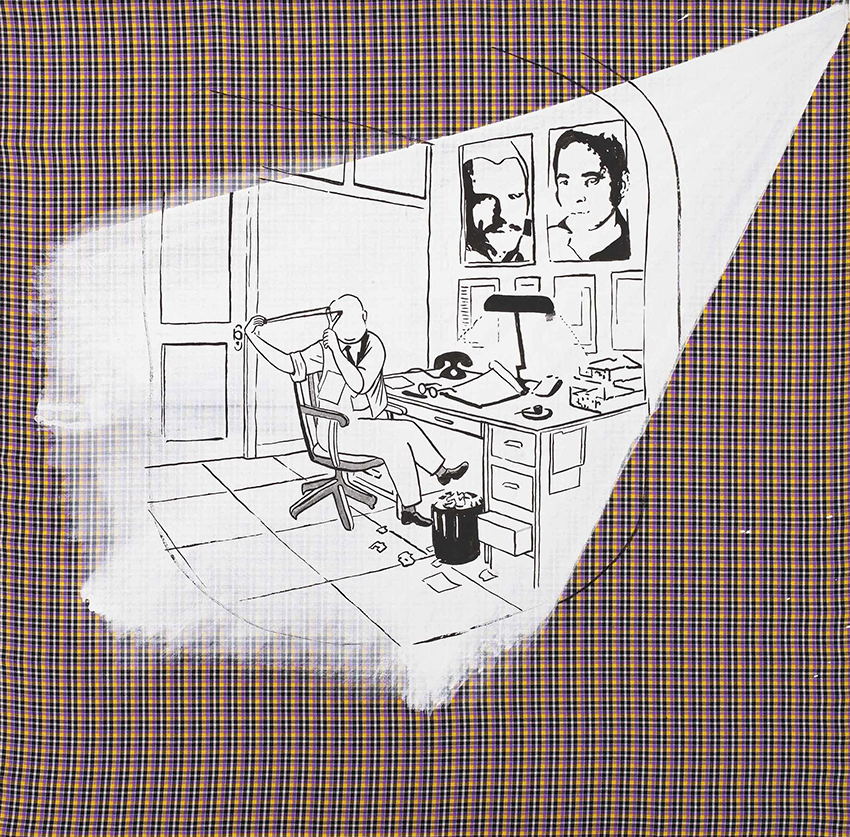

« Richter n’est pas intéressé par l’idéologie de la RAF, précisément parce qu’il s’agit d’une idéologie. Mais c’est l’intensité de leurs actes, le fait que leurs actions fassent effraction dans la sphère publique et sociale qui l’ont conduit à engager ce travail. Son approche se distingue, à cet égard, de celle d’un Joseph Beuys, guidant “personnellement Baader et Meinhof au travers de la Dokumenta V” de 1972 (l’année de l’arrestation des deux leaders historiques de la RAF), ou de celle de Sigmar Polke, un an après le présumé suicide de Stammheim, représentant un employé de bureau se lançant lui-même un projectile sur le visage à l’aide d’un lance-pierre, sous l’oeil des avis de recherche de Baader et Raspe – Sans titre (Dr Bonn).

A l’ironie métaphorique de ces “hommages”, Richter oppose la frontalité et la rigueur documentaires.

[…]

Dans cette série, Gerhard Richter radicalise le projet qui est au coeur de ses oeuvres dites “figuratives”, à savoir de se “servir de la peinture comme moyen photographique” [Interview, 36e Biennale de Venise, 1972]. Le passage de la photographie à la peinture n’est pas ici rhétorique et formel, mais est induit par la nature de son sujet. Car si la peinture amplifie les ambiguïtés qui sont au coeur de la question de la représentation (en confrontant la peinture à la photographie, Richter met à l’épreuve la prétendue relation de cette dernière avec la réalité ou “vérité”), elle souligne aussi les ambiguïtés, les doutes et les énigmes qui traversent ces événements (aujourd’hui, nous ne savons toujours pas si les prisonniers de Stammheim se sont suicidés ou s’ils “ont été suicidés”). » BM

« Je sais simplement que c’est pour son contenu que j’ai choisi une photo et que j’ai voulu représenter tel ou tel événement. » (1986)

« Nous n’avons pas qu’un seul côté, mais bien deux, l’Etat et le terroriste. » (1989)

Gerhard Richter

Gerhard Richter – Onkel Rudi, 1965

Gerhard Richter – Onkel Rudi, 1965En peignant le portrait de son oncle en uniforme de la Wehrmacht, d’après une photographie issue de ses archives personnelles, Richter exprime les ambiguïtés qui traversent à la fois sa peinture et son rapport à l’histoire. » BM

« Je crois que nous n’avons pas encore surmonté l’époque romantique. Les tableaux de cette période constituent toujours une part de notre sensibilité… Sinon, nous cesserions de les admirer. Le romantisme est loin d’être éteint. Exactement comme le fascisme. »

Joseph Beuys – Dürer, ich führe persönlich Baader + Meinhof durch die Dokumenta V, 1972

Joseph Beuys – Dürer, ich führe persönlich Baader + Meinhof durch die Dokumenta V, 1972 Sigmar Polke – Sans titre (Dr Bonn), 1978

Sigmar Polke – Sans titre (Dr Bonn), 1978Constellation

« Lorsque je peins, c’est comme une exécution. »

Andy Warhol – Big Electric Chair, 1968

Andy Warhol – Big Electric Chair, 1968« On n’imagine pas combien de gens accrochent un tableau de chaise électrique dans leur salon – surtout si les couleurs du tableau vont bien avec les rideaux. »

Thomas Ruff – jpeg Td03, 2006

Thomas Ruff – jpeg Td03, 2006« En retravaillant cette image glanée sur le Net, en en accentuant les effets de pixels, le photographe offre une plus-value picturale à une représentation usée par sa médiatisation. Ce qui ne va pas sans malignité. » BM

Sigmar Polke – Paganini, 1982

[1941-2010]

Acrylique sur tissu, 200 x 450 cm, Courtesy Thomas Ammann, Zurich

« Dans un contexte où il n’est pas de bon ton de peindre (Polke est étudiant à l’académie de Düsseldorf à l’époque où Joseph Beuys défend à ses élèves de faire de la peinture), Sigmar Polke engage, dès le début des années 1960, une intense activité picturale et graphique. Mais cette activité n’est pas au service de la cause sacrée de la peinture (celle-ci ne relève en effet, pour lui, ni de la « nécessité intérieure » ni du sacerdoce). Très tôt, sa peinture se trouve traversée et contaminée par des influences et des techniques extrapicturales (photographie, cinéma, action, langage, décoration…). Avec insolence, Sigmar Polke établit le répertoire de tous les mouvements artistiques, passés et présents, qui se métamorphosent en autant d’ « images déposées » du fonds de commerce de la sensibilité contemporaine. La peinture géométrique et gestuelle se voit ainsi ravalée au simple rang d’objet décoratif, bonne tout au plus à servir de motifs pour les couvertures et les rideaux. Ce n’est pas là une métaphore, puisque c’est effectivement sur ces pauvres supports (tissus imprimés, couvertures de laine, molletons de coton, revêtements plastiques…) que Polke opère ses effarantes greffes picturales.

[…] Tout pour Polke est susceptible d’être recouvert, peint, taché, pollué, piétiné… Sa peinture est le lieu de tous les amalgames et de toutes les agglutinations. Les surimpressions et superpositions de ses dessins et peintures (clins d’oeil aux “transparences” de Picabia), comme les doubles expositions de ses photos et films, sont les témoins flagrants de son désir de changer à tout instant de place ou, mieux, d’occuper plusieurs places à la fois.

Paganini, que Polke réalise en 1982, est le tableau qui exprime avec le plus d’évidence, allégoriquement et physiquement, le déferlement de sa démarche, en même temps qu’il s’impose comme une authentique peinture d’histoire. Au centre de la toile, sur un lit (de mort ?), gît un homme (Paganini ?). À droite, un démon musicien (le fantôme du musicien ?) aux allures de grand bouc du Sabbat de Goya, joue du violon. À gauche, au centre d’un tourbillon propulsé par un bouffon à figure de mort, des têtes humaines se transforment en crânes et en emblèmes de la radioactivité. La peinture est réalisée sur un tissu dont les motifs se trouvent systématiquement transformés en croix gammées. Ces insignes de mort ne sont pas immédiatement visibles, ils sont en filigrane de la peinture ou même dispersés aux quatre coins de la toile comme d’inoffensives araignées…

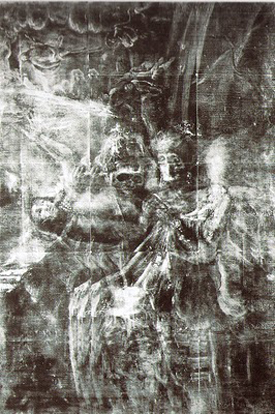

Cette œuvre, qui exprime la difficulté qu’il y a à se défaire des démons du nazisme, est à relier avec son travail effectué avec le tableau de Goya du musée de Lille, les Vieilles. Polke s’est employé à passer ce tableau au peigne fin, l’observant sous toutes les coutures, allant même jusqu’à le radiographier pour qu’il laisse entrevoir ses secrets. En entreprenant de faire littéralement remonter les dessous de la peinture, Polke montre qu’il n’existe pas d’image pure et innocente. Toute représentation comporte en effet sa part d’ombre, sa face cachée et honteuse. Polke aime qualifier son entreprise picturale de “déblaiement de fumier”. “Ce qui m’intéresse, c’est de savoir si l’on se trouve dessus ou dessous. Si c’est le dessus qui compte ou la superposition des couches. […] Il existe un vieil adage chinois qui dit qu’une superposition ne dure jamais éternellement et que ce qui se trouve en bas ne peut pas se trouver éternellement en bas.” [Entretien avec Bice Curiger, “La peinture est une ignominie”, Art press n°91, avril 1985] Sigmar Polke sait la fatuité qu’il y a à se revendiquer du “bon côté des choses”. Faire de la peinture, c’est nécessairement affronter le danger inhérent à la manipulation des images. Son utilisation de couleurs aujourd’hui disparues du marché pour cause de toxicité, comme le vert de Schweinfurt (acéto-arséniate de cuivre) ou l’orpiment (sulfure d’arsenic), redouble ce danger. “Le poison produit un certain effet, l’art n’en produit aucun.” [Ibid.]. Face à l’innocuité de la peinture de son temps, devant son inoffensivité, Sigmar Polke revendique pour son art une nécessaire dangerosité. Parce qu’elle est pour lui “une ignominie, une immense ignominie” [Ibid.], la peinture se doit d’être le lieu d’accueil des sujets et des matières, des plus nobles aux plus ignobles, pour le meilleur comme pour le pire. » BM

« Polke est universel : révolutionnaire, sensible et impitoyable, visionnaire et très humain, peintre de musées et de galeries et contempteur dans le même temps de ces musées et galeries ; il peint des scènes religieuses et des visions de magie noire avec la même force expressive. Typiquement non allemand par son esprit rebelle, son caractère passionné, il réunit – comme tous les grands génies – des expériences universelles : l’élégance des portraitistes anglais, les couleurs éclatantes, la grâce et la peinture de genre vénitiennes, la densité et le côté populaire des Flamands, le mystère et la “brusque pénombre” de l’Est… »

Harald Szeemann, 1984

Francisco de Goya – le Sabbat des sorcières, le Grand Bouc, 1819-1823

Francisco de Goya – le Sabbat des sorcières, le Grand Bouc, 1819-1823 Francis Picabia – Atrata, 1929

Francis Picabia – Atrata, 1929« [Picabia] se consacra à l’étude de la transparence en peinture. Par une juxtaposition de formes transparentes et de couleurs, la toile, pour ainsi dire, exprimait la sensation d’une troisième dimension sans l’aide de la perspective. Prolifique, Picabia appartient à ce type d’artistes qui possèdent l’outil parfait : une infatigable imagination. » Marcel Duchamp

Sigmar Polke – Lösungen V, 1967

Sigmar Polke – Lösungen V, 1967« L’art conceptuel se trouve rejoindre les livres d’écoliers sur lesquels sont sagement alignées des suites d’additions fantaisistes » BM

Sigmar Polke – Sans titre, 1971-1973

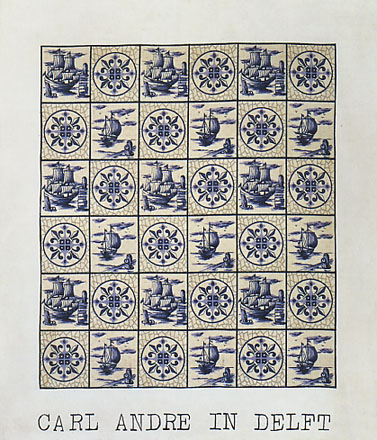

Sigmar Polke – Sans titre, 1971-1973 Sigmar Polke – Carl Andre in Delft, 1968

Sigmar Polke – Carl Andre in Delft, 1968« La sculpture minimale de Carl Andre se voit platement illustrée par une toile déjà imprimée aux motifs des carreaux de Delft » BM

radiographie des Vieilles de Goya, 1984

Sigmar Polke – Sans titre (Hannelore Kunert), 1970-1980

Sigmar Polke – Sans titre (Hannelore Kunert), 1970-1980Constellation

Carsten Höller – Upside Down Mushroom Room, 2000

Carsten Höller – Upside Down Mushroom Room, 2000Martin Kippenberger – The Happy End of Kafka’s ‘Amerika’, 1994

[1953-1997]

Exposition « Martin Kippenberger: The Problem Perspective » au Museum of Modern Art, New York, 2009

« Je vends des choses et je transmets aussi des idées. […] Je suis bien plus proche des gens que celui qui peint des toiles. […] En fait, je suis un représentant de ceci et cela. »

« Si tu racontes que tu fais ça “pour la gloire”, c’est du pipeau. C’est pour l’argent. »

« Le métier du spectacle et l’art ne sont pas isolés l’un de l’autre. Le spectacle est à l’art ce que la couleur est au tableau. »

« Moi aussi, je me suis demandé si je ne pouvais pas vendre quelque chose et réussir dans la vie. »

« Un des traits marquants de mon caractère est que j’adore frimer. »

« Si tout est bien, plus rien ne vaut rien. A l’origine, le bon Dieu a imaginé le monde différemment : il devait y avoir le bien et le mal ! Mais il n’existe plus de démarches dialectiques en art. De ce fait, on peut oublier un tas d’artistes. »

« Surtout, que l’on ne me prenne pas pour quelqu’un dont les tableaux s’accrochent au-dessus du canapé. Pourtant, je dois avouer que je peins aussi des tableaux qui ont vraiment l’air de tableaux ‘au-dessus-du-canapé’. Mais c’est pour payer ma cuisine. »

« Son premier catalogue, de 1977, s’intitule Al vostro servizio ; la fondation du « Bureau Kippenberger », en 1978 avec Gisela Capitain, s’accompagne d’une publicité : « Profitez de la palette complète de nos prestations de services », avec au menu : « Médiation, conseil, peintures ».

[…] Les titres des peintures et des expositions de Kippenberger révèlent un sens très aigu de la satire idéologique et sociale. Ses formules acérées (entre la blague de potache, le nonsense et la maxime morale) créent des courts-circuits sémantiques qui redoublent l’incongruité et l’insolence des images. Soit, dans le désordre, pour les titres d’oeuvres : Seuls les vrais nègres connaissent les vexations ; Dans les magasins clandestins, les tables ont encore des angles (1981) ; Retour de plage, chéquier à sec ; Le chômeur est tranquille le samedi, l’office du travail est fermé (1982-1983) ; La bourgeoisie stagne et le football se déplace vers le centre du terrain (1985) ; soit encore, pour les titres de catalogues ou d’expositions : Celui qui pense que ce catalogue n’est pas bon doit vite aller voir son médecin, Huit tableaux pour réfléchir si on peut continuer ainsi (1983), Helmut Newton pour les pauvres (1985), Seulement peur des femmes en velours (des slips en soie ne sont pas une excuse pour des soutiens-gorge couleur chair) (1986), etc.

[…]Parce qu’il refuse l’alternative obligée “formalisme ou régression”, Martin Kippenberger affronte les conditions “dégradées” de la culture de son époque : celles qui font que l’art ne peut plus être ni le porte-drapeau des lendemains qui chantent, ni le territoire protégé et solipsiste de l’art pour l’art. Parce qu’il sait que les utopies, des plus généreuses aux plus inhumaines, se sont toutes fourvoyées dans la grisaille, l’horreur et le crime bureaucratiques, il fait œuvre généalogique en revenant sur la démarche de celui qui a pensé avec le plus d’acuité (le plus souvent, en les anticipant) les dispositifs de servtude de notre monde occidental au XXe siècle : Franz Kafka. C’est sans doute en se souvenant que Kafka avait eu le pressentiment du monde totalitaire en étant lui-même déjà compromis (comme petit fonctionnaire) dans le schème de ce dispositif, que Martin K. inaugurait sa vie d’artiste en se revendiquant ostensiblement comme bureaucrate.

The Happy End of Frans Kafka’s ‘Amerika’, qu’il réalise à Rotterdam trois ans avant sa mort, constitue à cet égard l’allégorie quasi parfaite de sa position. Kippenberger part de l’épisode du bureau d’embauche du Théâtre naturel d’Oklahoma qui clôt le premier roman inachevé de Kafka (le Disparu, intitulé par Max Brod Amerika) et réalise à sa façon le « happy end » annoncé par l’auteur. Par-delà la situation, qui inscrit dans l’espace d’un terrain de football indoor une cinquantaine de situations chaise-table-chaise, cette installation fait émerger une réflexion croisée sur les dispositifs de l’écriture (Kippenberger fait construire la table où Musil a écrit l’Homme sans qualités) et de la peinture (c’est aussi un hommage crypté au Radeau de la Méduse, entendu, non seulement comme sujet, mais aussi comme agencement). “C’est une question de styles. Les styles dégagent un certain érotisme ou une certaine asexualité qui te font face. Tu les retrouves en partie dans les meubles existants et aussi dans les meubles que tu crées toi-même. […] Dans The Happy End of Frans Kafka’s ‘Amerika’, les différentes décennies jouent ce rôle : chacun se souvient à coup sûr d’une chaise qui te renvoie à telle époque ou telle situation données, c’est comme une encyclopédie visuelle que tu traînes derrière toi.”

Car c’est bien la question de l’inventaire de l’art et du style à l’ère de ce que Guy Debord appelle le spectaculaire intégré – un mixte du spectaculaire concentré (ou bureaucratique) et du spectaculaire diffus (ou libéral) – qui est ici interrogée. […]

L’œuvre de Martin Kippenberger accompagne l’effondrement des derniers bastions bureaucratiques des utopies européennes du XXe siècle. Elle en constitue, pièce après pièce, exposition après exposition, le commentaire circonstancié et l’archivage méticuleux. Cette œuvre montre cependant qu’en dépit des apparences, mais aussi au travers d’elles, nous avons partie liée avec une médiocratie qui s’est infiltrée dans le moindre des replis de nos rapports au monde. » BM

« Le métier d’artiste est un énorme piège existentiel qui te rend vaniteux. »

Martin Kippenberger

Robert Morris – Card File, 1961

Robert Morris – Card File, 1961 Martin Kippenberger et Gisela Capitain – publicité pour le « Bureau Kippenberger », 1978

Martin Kippenberger et Gisela Capitain – publicité pour le « Bureau Kippenberger », 1978Constellation

Claude Lévêque – Arbeit macht frei, 1992

Claude Lévêque – Arbeit macht frei, 1992« En présentant côte à côté un Mickey en néon repris d’une affiche pour un parc d’attractions et l’épigraphe “Arbeit macht frei” telle qu’elle était inscrite à l’entrée d’Auschwitz, […] je cherchais à mettre en phase ce que produit l’univers des loisirs et l’amnésie presque totale qui nous caractérise. »

John Armleder – Furniture Sculpture, 1987

John Armleder – Furniture Sculpture, 1987« Si je juxtapose une forme inspirée d’une oeuvre constructiviste et un objet trouvé à la manière de Fluxus, c’est que je ne crois pas au contraste – je ne sais par ailleurs si ce n’est pas la peinture qui est Fluxus ou l’objet constructiviste -, cela tient à des conventions de style. » [voir Fluxus]

Pierre Huyghe & Philippe Parreno – No Ghost Just a Shell, 1999-2002

Pierre Huyghe, One Million Kingdoms, vidéo, 2001

« Les années 80 auront vu déferler des pratiques qui, à la suite du pop art et du nouveau réalisme, placent l’appropriation au coeur de la question de l’art [voir les artistes “appropriationnistes” (Mike Bidlo1, Elaine Sturtevant2, Sherrie Levine3…) qui, en parfaits émules de Bouvard et Pécuchet, “ces éternels copistes […] dont le profond ridicule désigne précisément la verité de [l’art]”) réduisent le processus créatif à une imitation d’ “un geste antérieur, jamais originel” (Roland Barthes, « la Mort de l’auteur » (1968) ; repris in Le Bruissement de la langue, 1984)]. »

1 Mike Bidlo réalise sa première performance en 1982, intitulée Jack the Dripper at Peg’s Place, basée sur les deux courts films réalisés en 1950 par le photographe Hans Namuth montrant Jackson Pollock en train de travailler dans son atelier, et comprenant une série de reproductions très précises de ses drip paintings (les fameux Not Pollock), ainsi qu’une reconstitution fidèle de l’acte célèbre du peintre américain (engageant pour la circonstance un sosie) qui, ivre, avait uriné dans la cheminée de la mécène Peggy Guggenheim au cours d’un cocktail à son appartement d’East Village à New York. Par la suite, Bidlo crée des répliques exactes de peintures de Warhol, Picasso, Matisse ou Yves Klein et de sculptures de Brancusi ou de ready-made de Marcel Duchamp.

2 Sturtevant commence sa carrière à New York en 1965, où elle reproduit les œuvres de jeunes artistes de l’époque. Bien qu’il soit difficile de distinguer ses œuvres des originaux, elle ne les considère pas comme des copies mais comme des « répétitions ». À travers cette pratique, Sturtevant révolutionne complètement le concept d’originalité. Toutes ses œuvres sont des reproductions de celles d’autres artistes, aucune ne part d’une image originale, mais ce ne sont pas de simples copies puisque l’artiste opère de mémoire. Elle travaille d’abord à partir d’œuvres d’artistes américains comme Jasper Johns, Roy Lichtenstein, Claes Oldenburg et Andy Warhol. Warhol donne l’un de ses écrans de sérigraphie à Sturtevant afin qu’elle produise ses propres versions des Flowers, et à une occasion, lorsqu’il est interrogé sur sa technique, il répond : « Je ne sais pas. Demandez à Elaine. »

Sa technique de répétition d’œuvres d’artistes notoires lui vaut des déboires notamment en 1971 et 1974 quand elle reproduit des œuvres de Joseph Beuys à New-York. Elle questionne par sa provocation l’idée de l’originalité des œuvres et la notion de propriété, provoquant l’ire des artistes et des galéristes. Elle est toutefois défendue entre autres par Marcel Duchamp, dont elle a aussi reproduit les œuvres. Elle est souvent considérée comme une précurseure du mouvement appropriationniste, mais récuse l’étiquette.

3Levine a réellement commencé à être connue avec After Walker Evans, travail exposé à la Metro Pictures Gallery en 1981. L’œuvre est composée de photographies de Walker Evans, rephotographiées par Levine dans un catalogue et présentées en tant que telles. Les clichés d’Evans (rendus célèbres par son livre Let Us Now Praise Famous Men, ouvrage avec des textes de James Agee) sont considérés comme le principal témoignage photographique sur les pauvres de l’Amérique rurale pendant la Grande Dépression. Bien que Levine qualifie elle-même ce concept comme de l’ « appropriation », les descendants de Walker Evans dénoncent une violation du droit d’auteur et achètent les œuvres de Levine pour qu’elles ne se retrouvent pas à la vente. Elle réitère le même type de travail avec After Karl Blossfledt, After Stieglitz, After Cézanne (2007) et After August Sander (2012).

« Prenant à la lettre la formule de Duchamp, « Ce sont les regardeurs qui font les tableaux », Philippe Thomas fonde en 1984 une agence (considérée comme une « fiction en recherche de caractère »), Readymades Belong to Everyone®, qui permet aux acquéreurs d’une oeuvre d’en devenir de facto les auteurs. À la faveur de cette transaction, la fiction change désormais de camp. Histoire de l’art recherche personnages….

Même si cette démarche s’inscrit dans une des grandes topiques esthétiques du siècle (celle de l’effacement ou de la mort de l’auteur) [Pessoa, Borges et Blanchot, relayés par Foucault et Barthes, sont ici les pierres de touche obligées de cette topique. Le ready-made duchampien contribuera, dans le domaine des arts visuels, à ébranler encore plus fortement encore l’autorité démiurgique du créateur, conduisant le désœuvrement mallarméen à son extrémité radicale. Dans son Musée d’Art moderne Département des Aigles, Marcel Broodthaers tirera les leçons morales et politiques d’une telle attitude.], cette œuvre est un signe avant-coureur du temps. Le retournement des relations du réel et de son image va en effet trouver son assomption avec la suprématie de l’univers virtuel dans les années 1990.

En 1997, Philippe Parreno installe des ballons blancs gonflés à l’hélium, formant un nuage de bulles sans texte qui viennent se coller au plafond (Speech Bubbles). En privilégiant le support sur les messages qu’il est censé contenir, l’artiste suspend en quelque sorte le processus fictionnel et ouvre un espace pour l’imagination. De la même manière, Philippe Parreno remarque qu’à la différence du nouveau roman, qui a introduit la réalité dans la fiction, les œuvres de Pierre Huyghe (avec qui il a engagé une intense collaboration depuis 1995) « opèrent le plus souvent à l’inverse, de la fiction vers le réel ». (On pense ici, par exemple, aux Billboards de 1994, Chantier Barbès-Rochechouart.)

En 1999, Pierre Huyghe & Philippe Parreno, à travers la société Anna Sanders Film, achètent les droits d’un personnage féminin de manga (au dessin et au caractère relativement banal) se trouvant dans le catalogue de l’agence japonaise Kworks pour la somme de 46 000 yens [400 dollars de l’époque]. Ils le nomment Annlee et décident de libérer ce personnage de son destin fictionnel et commercial et, en l’activant, de « produire un film imaginaire ». Ce projet a pour titre générique No Ghost Just a Shell, en référence au célèbre manga cyberpunk de Masamune Shirow (adapté en film d’animation par Mamoru Oshii en 1995), Ghost in the Shell. Les deux artistes vont réaliser les deux premiers films qui serviront d’introduction et mettront ensuite le personnage, en copyleft, à la disposition d’une vingtaine de personnalités (artistes, critiques, scientifiques…). Vingt-huit œuvres seront ainsi produites de 1999 à 2002. Le premier épisode (une vidéo, au titre baudelairien, réalisée par Philippe Parreno), Anywhere Out of the World (2000), est à la fois une présentation du personnage et de l’esprit qui préside au projet. Annlee déclare ainsi : « Je suis un produit […]. J’ai été achetée, mais pourtant, curieusement, je n’appartiens à personne. J’appartiens à toute personne capable de me remplir de n’importe quel matériau imaginaire. N’importe où dans le monde. Je suis un personnage imaginé. Je ne suis pas un fantôme, juste une coquille. ». » BM

« Notre but est de désarticuler la dynamique qui consiste à légitimer une idée en définissant une forme, puis à lui appliquer un copyright pour ne plus y toucher. Pourquoi le libéralisme a-t-il besoin de cette célébration des auteurs à travers le copyright ? La petite utopie propre à Annlee, c’est d’inverser le procesus, que chaque artiste produise une idée à partir de la même image. » Entretien avec Anne Rivoire, Libération, 7 juillet 2001

« Au terme de trois années de production et d’expositions, Pierre Huyghe & Philippe Parreno conviennent que leur “petite utopie” s’est, au fil du temps, transformée en une collection de signatures toujours identifiables. À leur corps défendant, No Ghost Just a Shell est devenu plus un accélérateur de subjectivités exacerbées que la mise en orbite déterritorialisée d’une nouvelle donne de l’art. Après avoir solennellement fêté la dernière apparition d’Annlee, en 2002, au cours d’un feu d’artifice sur une plage de Miami qui fait disparaître son effigie (A Smile Without a Cat), les deux artistes décident de se dessaisir de leurs droits concernant le personnage. Ils créent une association qui entérine juridiquement et symboliquement cette désappropriation, en transférant leurs droits au personnage lui-même. Désormais, Annlee n’appartient qu’à elle-même, ce qui la libère de toute exploitation économique et artistique. Cette libération passe par le sacrifice de la “petite utopie” dont son personnage était l’alibi. En devenant propriétaire de ses propres droits, c’est-à-dire en se réappropriant son copyright, Annlee transgresse son statut de prête-nom pour endosser celui de “nom de personne” ; elle accède ainsi pleinement à son identité de signifiant vide, qui lui permet de porter en elle “tous les rêves du monde”. » BM

« Je ne suis rien. Je ne serai jamais rien. Je ne peux vouloir être rien. À part ça, je porte en moi tous les rêves du monde. »

Fernando Pessoa, « Bureau de tabac » in Poésies d’Alvaro de Campos, 1968

Les ready-made appartiennent à tout le monde® – Publicité, 1988

Les ready-made appartiennent à tout le monde® – Publicité, 1988 Philippe Parreno – Speech Bubbles, 1997

Philippe Parreno – Speech Bubbles, 1997 Pierre Huyghe – Billboards, Chantier Barbès Rochechouart, 1994

Pierre Huyghe – Billboards, Chantier Barbès Rochechouart, 1994« Manifestement, l’objet de cette photographie se situe entre ces deux “tableaux”, dans l’interaction entre le “réel” –les “vrais” ouvriers à l’ouvrage sur le chantier– et sa “re-présentation” –l’image des ouvriers à l’œuvre sur le terrain (quoiqu’en l’occurrence, le “réel” lui-même, ici, est déjà une image). Comme si, chose improbable, l’image n’était autre qu’une reproduction synchrone, “en direct et plus vrai que nature”, de la scène qui se déroule hic et nunc dans son dos… Ou, plus absurde encore, comme si la reproduction précédait l’évènement qu’elle est censée médiatiser et que, soudain, le réel se mettait lui-même à reproduire, dans un renversement de situation, l’image sans la représentation de laquelle il n’aurait, paradoxalement, aucune réalité. Paradoxe d’un monde, le nôtre, où c’est de plus en plus l’image qui crée l’évènement, l’image étant dorénavant, comme le suggère Jean-Claude Moineau, « ce qui donne réalité à la réalité » [« Qu’est-ce que l’art a à faire des images ? », Synesthésie, Art grandeur nature, 2004, Saint-Ouen, 2005]. […] Or, à bien y regarder, l’image du panneau dénote avec la réalité “du terrain”. Non seulement le nombre de personnes n’est pas le même que sur le chantier, mais les gestes ainsi que la position respective de chaque ouvrier diffèrent sensiblement, il manque un casque blanc, etc. Par ailleurs, l’attitude des personnages de l’affiche semble un peu exagérée, outrée, comme s’il s’agissait d’un jeu, d’une mise en scène et non d’une reproduction identique, ni d’un document “authentique”.

En vérité, les cinq individus de l’affiche sont des acteurs déguisés, mimant, à même le chantier, les véritables ouvriers (auparavant minutieusement observés), jouant le rôle des travailleurs devant l’objectif du photographe (Pierre Huyghe ?), posant, l’espace d’un instant, en l’absence de leurs “modèles” eux-mêmes partis en pause… Il s’agit donc d’une fiction, d’un simulacre, d’une “représentation” au sens, disons, théâtral du terme. Cela dit, préservons-nous autant que possible d’opposer trop catégoriquement le réel “brut” et sa représentation, le document “véridique” et la fiction, etc. Il existe une réalité, voire même une vérité, de l’image comme il existe aussi un simulacre –une vraie mascarade !– de la réalité, ce qu’Erving Goffman nomme, à juste titre, “la mise en scène de la vie quotidienne” (1973). Quoi qu’il en soit, l’affiche des ouvriers joue de l’ambigüité entre document, si fictionnel soit-il, et fiction, sinon documentaire, du moins documentée. » Jérémie Bennequin, Blog Icônes

M/M – No Ghost Just a Shell, 1999

M/M – No Ghost Just a Shell, 1999 Pierre Huyghe & Philippe Parreno – A Smile Without a Cat, 2002

Pierre Huyghe & Philippe Parreno – A Smile Without a Cat, 2002Constellation

Bertrand Lavier – Walt Disney Production, 1995

Bertrand Lavier – Walt Disney Production, 1995« Le monde virtuel nous permet d’approcher plus profondément la réalité. »