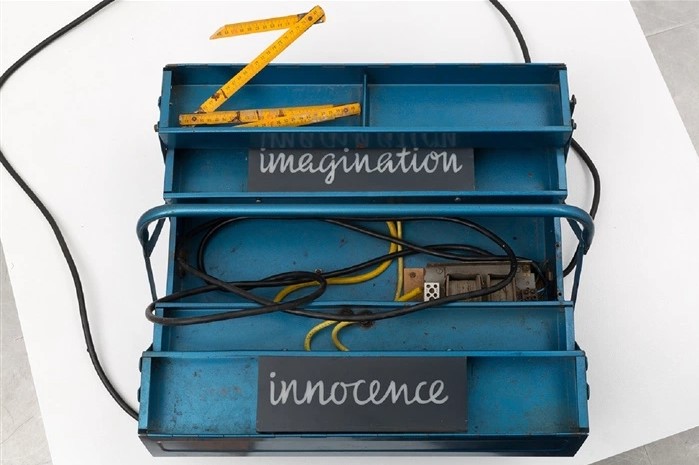

Image mise en avant : Robert Filliou – Tool Box n°2, 1969, boîte à outils et néons, 20 x 59 x 54 cm.

« L’art est ce qui rend la vie plus intéressante que l’art. »

« Il faut construire l’hacienda » : extrait du Formulaire pour un urbanisme nouveau d’Ivan Chtcheglov alias Gilles Ivain, repris par l’Internationale situationniste en 1958 – voir ici (pdf)

Kurt Schwitters – Merzbau, 1923-1948

[1898-1967]

Vue du Merzbau, vers 1932, matériaux divers, détruit en 1943, Hanovre, Sprengel Museum

« Le Merzbau (la construction Merz) constitue le secteur architectural des activités que l’artiste allemand décide en 1919 de qualifier du nom générique de Merz (ce nom provient d’un fragment de prospectus de la Privat und Kommerzbank). Véritable économie du rebut et du débris, Merz est la contribution personnelle et libertaire de Schwitters à Dada, mais également le label qui subsume l’ensemble des activités de recyclage de l’artiste – il existe ainsi, à côté des Merzbilder (collages et peintures), un théâtre Merz, une poésie Merz, une mise en page Merz, une critique Merz… Le Merzbau peut néanmoins être considéré comme l’emblème de cet état d’esprit, dans la mesure où ce dispositif, que Schwitters a toujours considéré comme nécessairement inachevé, réunit la plupart de ses activités. En ce sens, cette construction incarne l’idéal du Gesamtkunstwerk (“Mon but est l’oeuvre d’art totale, Merz réunissant tous les genres d’art en une seule entité artistique”).

Il y aura trois Merzbau. Le premier fut réalisé à Hanovre dans son atelier de la Waldhausenstrasse ; le deuxième en 1937 à Lysaker en Finlande, où Schwitters s’est réfugié ; le dernier, enfin, à Elterwater en Angleterre, un an avant sa mort (c’est le seul qui ne fut pas détruit). Mais, à l’évidence, c’est le Merzbau de Hanovre qui, en dépit de sa disparition (nous n’y avons accès qu’au travers de photos ou de reconstitutions), représente le mieux le projet infini de Schwitters, qui est aussi, au-delà de la question artistique, un projet de vie. Tout commence donc en 1923 avec une colonne Merz, couronnée par une tête de poupée recouverte d’un tissu. L’artiste intègre ensuite progressivement ses sculptures isolées (la Sainte Affliction, le Gibet du plaisir…) “au sein d’une seule et même sculpture toujours plus monumentale”. Puis viennent les Merzbilder en relief et enfin les “grottes” (dédiées à Mies Van der Rohe, Arp, Richter, Gropius, Höch, El Lissitzky, Van Doesburg…), qui finissent par s’agglutiner les uns aux autres. La colonne devient cathédrale, Cathédrale de la misère érotique. La “sculpture”n se développe ensuite sur les murs, jusqu’au plafond et envahit finalement en 1927 tout l’espace et s’infiltre même dans l’ensemble de la maison, dans la pièce voisine, sur le balcon, au deuxième étage, à la cave… Véritable organisme tentaculaire, Hans Richter la décrit comme une “sorte de végétation qui ne s’arrêterait jamais”. À partir de 1930, la forme du Merzbau se modifie sensiblement. Les grottes et les cavités se trouvent noyées sous le plâtre et le bois peint en blanc, d’autres sont mises sous verre. La cathédrale du rebut prend une allure constructiviste, avec des accents cubistes, et même, aux dires de l’artiste, “gothique”…

Le Merzbau est un espace de l’utopie et ce, littéralement, c’est-à-dire qu’il est un “lieu hors du lieu” ; à l’instar du “palais idéal” du Facteur Cheval, il est un abri et un refuge (Schwitters aménagea d’ailleurs un espace de repos dans sa sculpture). Néanmoins, à la différence de la plupart des utopies autarciques, le Merzbau est une structure ouverte, physiquement et artistiquement (“À partir des directions et des mouvements des surfaces construites partent des plans imaginaires, qui font office de directions et de mouvements dans la pièce et se coupent dans le vide”) ; en ce sens, il annonce les environnements contemporains de Rauschenberg. Par ailleurs très liée à l’esprit du temps (l’entre-deux-guerres), cette œuvre proliférante est aussi ouverte idéologiquement. Cette sculpture est en effet un creuset où se rencontrent les données apparemment les plus divergentes : le sexe et la violence, le kitsch et le sublime, le personnel et le collectif, le fait divers et l’histoire…

À la différence de ses amis dadaïstes, Schwitters ne s’impliqua pas personnellement dans les combats politiques de son temps. Sans doute, parce que l’expérience de la Première Guerre mondiale l’avait définitivement éloigné de tout activisme militant. Il voyait l’art comme constituant le seul remède aux maux du temps. “L’art n’a rien à voir avec les réalités extra-artistiques, et donc avec la guerre non plus. Mais si l’art prenait une position conséquente face aux mauvaises choses du monde, il pourrait peut-être tout de même avoir une influence favorable sur la culture.” Car c’est bien sur les ruines du vieux monde que Kurt Schwitters bâtit son propre univers (“Tout était en ruines, de toute façon, et créer du nouveau à partir de débris avait une signification. Voilà ce qu’est Merz”). Ironie de l’histoire : cette œuvre, qui s’est symboliquement bâtie sur le champ de ruines de la Première Guerre mondiale, sera elle-même, physiquement, ruinée par la seconde. Ce qui, en l’occurrence, est bien la moindre des choses pour une œuvre qui se voulait, dans son essence comme dans son déploiement, inachevée et infinie… » BM

« On peut, avec un but, détruire un monde et, par la connaissance des possibilités, construire un monde avec des débris. »

Kurt Schwitters

Raoul Hausmann – l’Esprit de notre temps (tête mécanique), 1919

Raoul Hausmann – l’Esprit de notre temps (tête mécanique), 1919« L’assemblage est une création à l’encontre de tout pathétique et aussi de toute mesure. L’assemblage se met en évidence par ses particules opposées l’une à l’autre, il n’est pas une pseudologie de la belle vérité – il est simplement et il existe. C’est là le contenu ou le sens de l’Anti-Art. »

Elikan, 1925

Elikan, 1925Constellation

Tatsuo Okada – Assemblage, 1925

Tatsuo Okada – Assemblage, 1925« En 1923, fut créé au Japon le mouvement MAVO, en écho au futurisme russe et à Dada Berlin. Ce dispositif à roulettes, initié par Okada à l’occasion de l’exposition Sanka, est conçu pour sillonner l’exposition et la ville afin de promouvoir le mouvement. » BM

Robert Rauschenberg – Combine Painting, 1955

Robert Rauschenberg – Combine Painting, 1955 Thomas Hirschhorn – Spinoza Monument, Amsterdam, 1999

Thomas Hirschhorn – Spinoza Monument, Amsterdam, 1999« Le monument sera fait de carton couvert de plastique gris, le bas en forme de rocher émergeant de l’eau. […] Il y aura deux drapeaux différents qui représenteront la passion et la raison. […] Tout autour du monument il y aura un banc, comme une protection, et pour accentuer le côté sculptural et le côté précaire du “Denkmal” – celui-ci donnera l’impression d’un appartement qui vient de brûler et dont les affaires sont encore éparpillées sur le trottoir. »

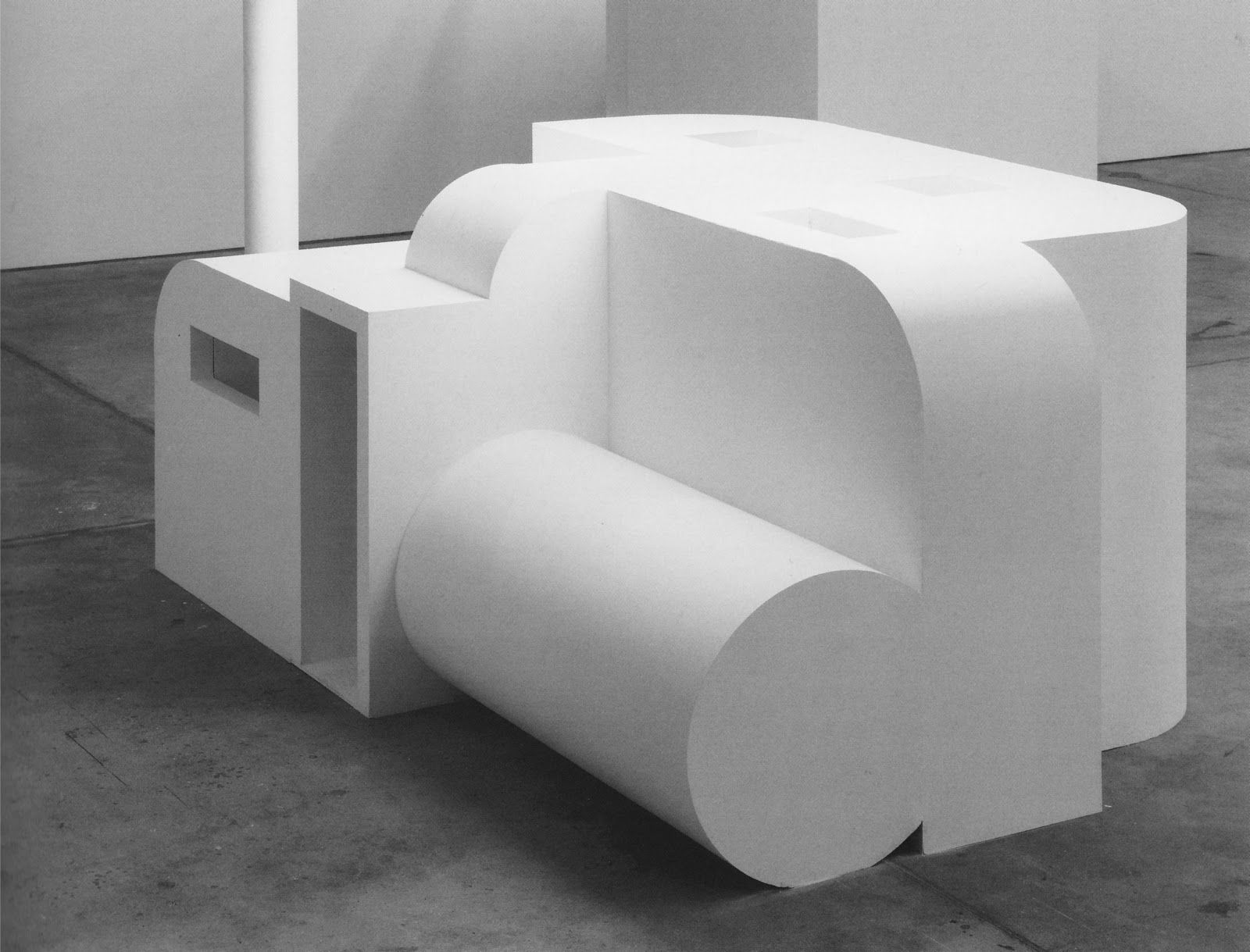

Absalon – Cellule n° 3, 1992

Absalon – Cellule n° 3, 1992« Les “Cellules” d’Absalon procèdent plus de la tente, de la roulotte, de la capsule de cosmonaute ou de la cellule monacale, que de la maison traditionnelle. Tout dans ces cellules est construit au plus près du corps, le corps de l’habitat faisant en quelque sorte corps avec le corps de l’artiste. » BM

Alexandre Rodtchenko – Échelle d’incendie, 1925

[1891-1956]

Échelle d’incendie, Maison de la rue Mianistkaïa, 1925, photographies noir et blanc

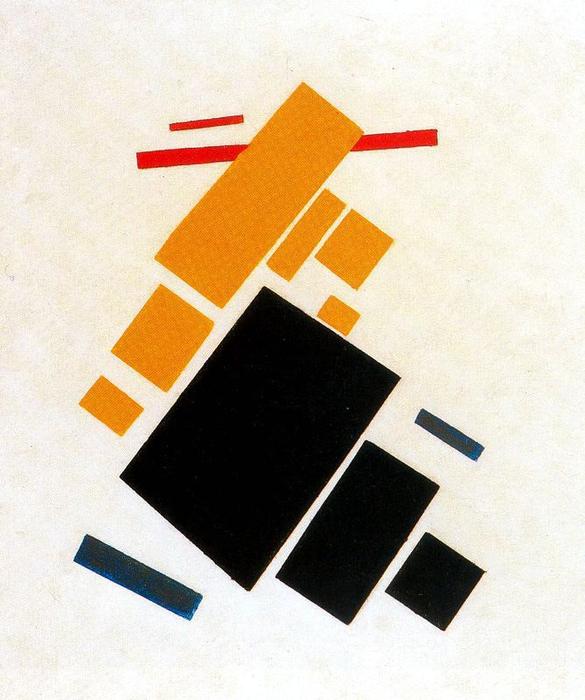

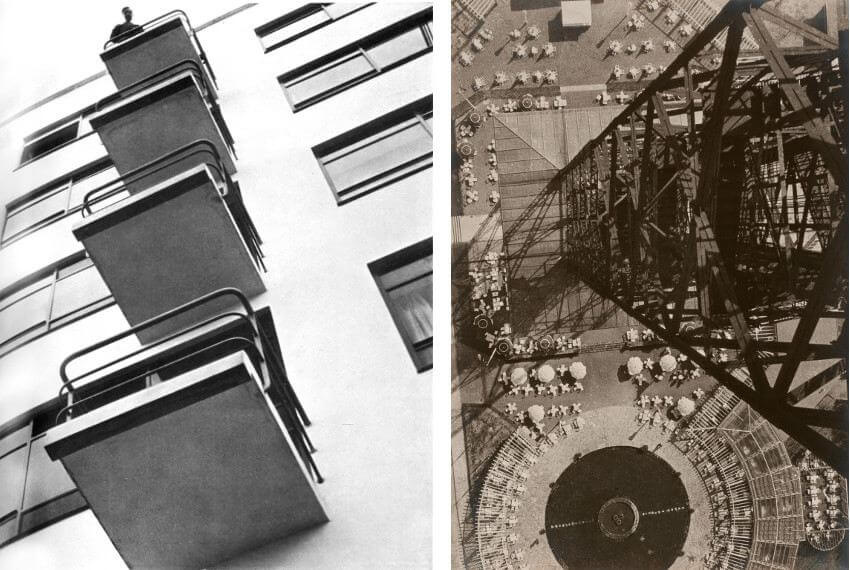

« La pensée suprématiste de Malévitch opère une désorientation de l’espace qui entre nécessairement en conflit avec une conception gravitationnelle et horizontale du monde. À plusieurs reprises, Malévitch s’est d’ailleurs référé à la figure de l’aviateur comme métaphore de l’artiste nouveau [“Suivez-moi, camarades aviateurs, volez dans les profondeurs : j’ai établi les sémaphores du Suprématisme.”]. Nombre de ces œuvres indiquent explicitement ce point de vue des hauteurs (Aéroplane en vol, 1915). Cette perspective traverse toute l’avant-garde russe, des villes flottantes de Khlebnikov aux Prouns d’El Lissitzky, jusqu’au Monument à la IIIe Internationale de Tatline. On perçoit dans ces œuvres une volonté commune d’en finir avec une vision perspectiviste traditionnelle issue de la Renaissance qui n’est, bien sûr, pas étrangère à la révolution politique et sociale dont ces artistes sont les contemporains. C’est dans ce contexte de renversement radical des valeurs esthétiques que les expérimentaions photographiques d’Alexandre Rodtchenko prennent tout leur sens. Après un travail pictural qui le mène à ses “derniers tableaux” monochromes de 1921, Rodtchenko considère désormais qu’ “il est temps pour l’art de se fondre dans la vie de façon organisée”. » BM

« Je me souviens, à Paris, quand j’ai vu de loin pour la première fois la tour Eiffel, elle ne m’a pas plu du tout. Mais un jour, je suis passé devant en autobus et quand j’ai vu par la fenêtre les lignes de métal qui s’enfuyaient dans le haut, vers la droite et vers la gauche, cette perspective m’a fait sentir la masse et la construction, laquelle, vue par le centre, ne donne qu’une tache délicate, celle qu’on voit sur toutes les cartes postales et qui finit par lasser. Que vaut la vue générale d’une usine si on la regarde de loin, sur une ligne médiane, au lieu de l’examiner en détail : à l’intérieur, d’en haut et d’en bas ? »

« Des arbres “depuis le nombril”, ça fait des centaines d’années que les peintres nous en donnent, et après eux les photographes, et quand je donne un arbre, photographié de bas en haut à l’exemple d’un objet industriel, telle une cheminée d’usine, c’est la révolution dans l’œil du conformiste et du vieil amateur de paysage. »

« Les points de vue les plus intéressants pour l’époque actuelle sont ceux “de bas en haut” et “de haut en bas”, et c’est là-dessus qu’il faut travailler. Qui les a inventés, je ne sais pas, mais je crois qu’ils existent depuis longtemps. Je veux les affirmer, les développer et les faire connaître. »

« Le rôle de l’appareil photo et de la caméra n’est pas d’imiter l’œil humain, mais de voir et de fixer ce que l’œil humain ne voit pas d’ordinaire. L’œil du cinéma et de la photo peut nous montrer le réel sous un angle inattendu, dans une configuration inhabituelle. Il faut exploiter cette possibilité. » Ossip Brik, Ce que l’œil ne voit pas.

« J’ai détruit l’anneau de l’horizon. »

Kasimir Malévitch, « Du cubisme et du futurisme au suprématisme. Le nouveau réalisme pictural », 1916

Kasimir Malévitch – Aéroplane en vol, 1915

Kasimir Malévitch – Aéroplane en vol, 1915 Vladimir Tatline – Monument de la IIIe Internationale, 1920

Vladimir Tatline – Monument de la IIIe Internationale, 1920« La forme en spirale de cette tour jamais réalisée devait incarner la “ligne de l’humanité libérée”. Sa charpente en métal devait accueillir quatre formes en verre (un cube, une pyramide, un cylindre et une demi-sphère) prévues pour effectuer un mouvement de rotation à différentes vitesses, selon la fréquence des réunions qui y seraient tenues. » BM

El Lissitzky – Prounraum, 1923

El Lissitzky – Prounraum, 1923« À la fin de l’année 1920 jusqu’en 1923, El Lissitzky a appelé toutes ses œuvres artistiques des prouns (projets pour l’affirmation du nouveau). Pour lui, proun faisait allusion à cette “étape de processus de création de la forme nouvelle qui naît d’une terre fertilisée par les cadavres de la peinture et de l’artiste”. Ces prouns devaient être au service de la construction du monde nouveau. À l’UNOVIS de Vitebsk, Lissitzky développe paradoxalement un suprématisme tridimensionnel. En effet, le suprématisme pictural est la planéité absolue, sans apparence de volume. L’artiste transpose le suprématisme plan en suprématisme architectural. Les prouns représentent des modèles originaux de l’architecture nouvelle, des expériences architectoniques. Ils constituent une interprétation du suprématisme malevitchien où tout flotte dans l’espace sans haut ni bas ni droite ni gauche. » Site de l’École des Beaux-Arts de Marseille

László Moholy-Nagy – Balcons, 1926 et Depuis la Tour de la radio de Berlin, 1928

László Moholy-Nagy – Balcons, 1926 et Depuis la Tour de la radio de Berlin, 1928 Alexandre Rodtchenko – Échelle d’incendie, Maison de la rue Mianistkaïa, 1925, deuxième photographie prise du haut de l’échelle

Alexandre Rodtchenko – Échelle d’incendie, Maison de la rue Mianistkaïa, 1925, deuxième photographie prise du haut de l’échelleConstellation

James Stewart dans Vertigo, Alfred Hitchcock, 1958

James Stewart dans Vertigo, Alfred Hitchcock, 1958 Philippe Ramette – Balcon II/Hong Kong, 2001

Philippe Ramette – Balcon II/Hong Kong, 2001« Réalisées sans trucage, les postures de Philippe Ramette mettent à mal nos certitudes gravitationnelles. » BM

Piero Manzoni – le Socle du monde, Herning (Danemark), 1961

Piero Manzoni – le Socle du monde, Herning (Danemark), 1961« Cet hommage à Galilée s’impose par sa simplicité renversante. Il suffit de mettre à l’envers l’inscription sur le socle pour que nous prenions immédiatement conscience de la relativité de notre position. » BM

Dziga Vertov – l’Homme à la caméra, film, 1929

Dziga Vertov – l’Homme à la caméra, film, 1929« Je suis un œil. / Un œil mécanique. / Moi, c’est-à-dire la machine, je suis la machine qui vous montre le monde comme elle seule peut le voir. / Désormais je serai libéré de l’immobilité humaine. Je suis en perpétuel mouvement. / Je m’approche des choses, je m’en éloigne. Je me glisse sous elles, j’entre en elles. / Je me déplace vers le mufle du cheval de course. / Je traverse les foules à toute vitesse, je précède les soldats à l’assaut, je décolle avec les aéroplanes, je me renverse sur le dos, je tombe et me relève en même temps que les corps tombent et se relèvent… […]. Libérée des frontières du temps et de l’espace, j’organise comme je le souhaite chaque point de l’univers. / Ma voie est celle d’une nouvelle conception du monde. Je vous fais découvrir le monde que vous ne connaissez pas. » Dziga Vertov, Manifeste du Ciné-Œil, 1923

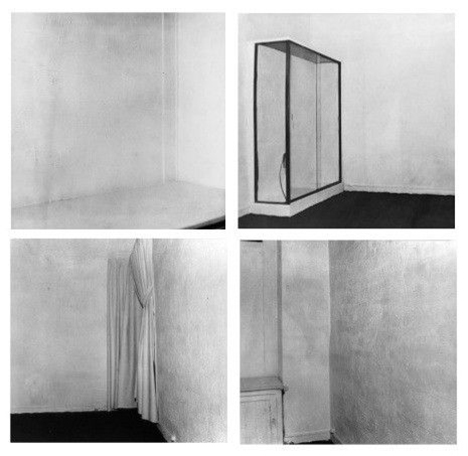

Yves Klein – La Spécialisation de la sensibilité à l’état matière première en sensibilité picturale stabilisée, 1958

[1928-1962]

Vue de l’exposition, galerie Iris Clert, Paris, 1958

« Le “rien” et le “vide” sont des notions qui traversent l’histoire de notre pensée et de notre imaginaire occidentaux : de l’interrogation métaphysique de Leibnitz (“Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien”) au problématiques du “néant” développées par la théologie négative1 (Jacob Böhme, Maître Eckhart), jusqu’aux dimensions littéraires et drôlatiques (Laurence Sterne [Vie et opinions de Tristram Shandy, 1759], Lewis Carroll et Alphonse Allais). Il revient à Yves Klein d’avoir réalisé la première exposition vide de l’histoire de l’art, au mois d’avril 1958 à la galerie Iris Clert, au 3, rue des Beaux-Arts à Paris. Pendant deux semaines, Yves le Monochrome [il prit ce titre à l’occasion de son exposition chez Colette Allendy en 1957] n’a en effet rien exposé d’autre que l’espace laissé vide de la galerie dont il a minutieusement repeint les murs en blanc.

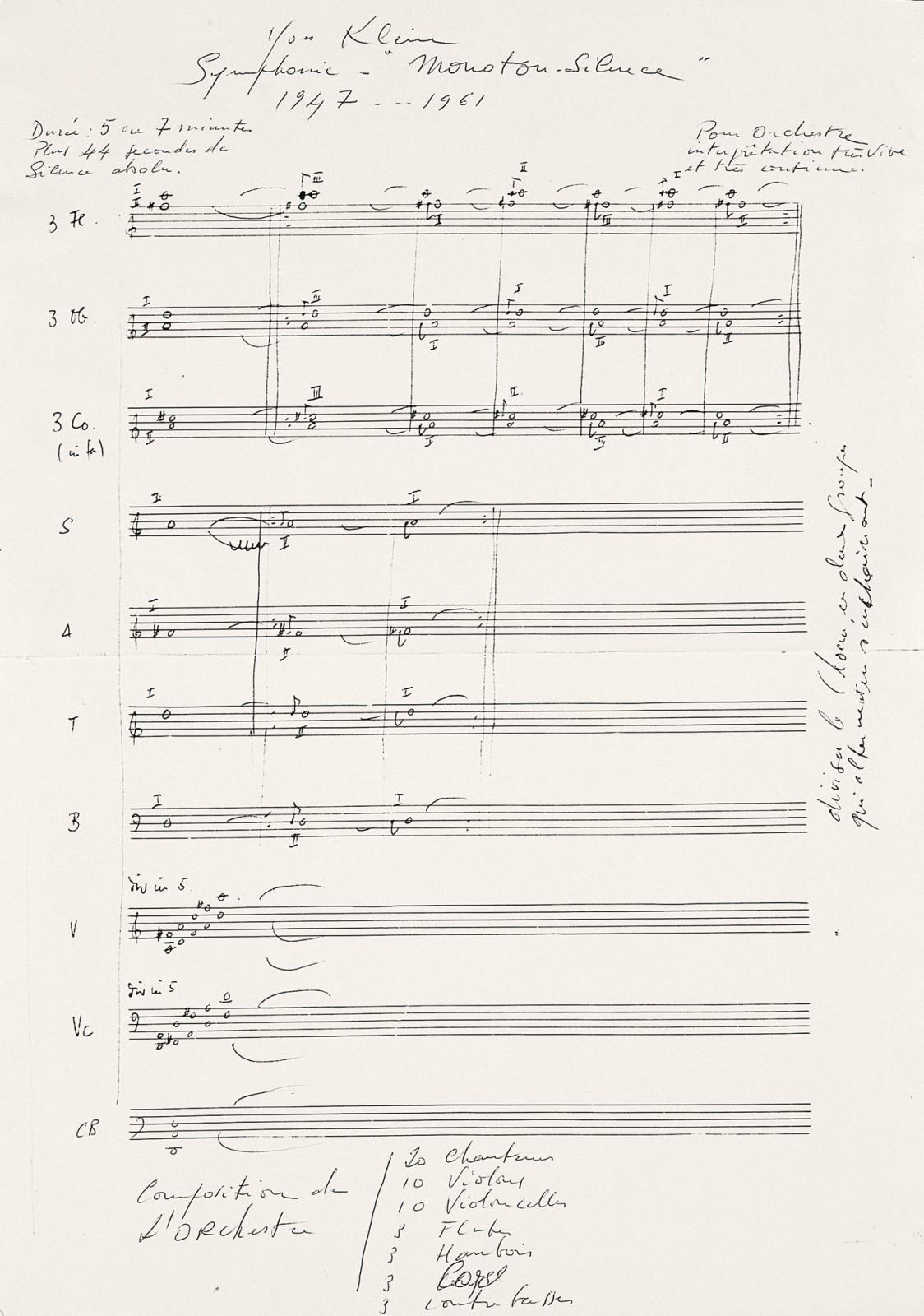

[…] Yves Klein, “artiste peintre, ceinture noire, quatrième dan de judo”, comme il aimait à se qualifier, est l’homme de gestes extrêmes. En 1947-1948, il crée une Symphonie monoton “constituée d’un seul et unique “son” continu, étiré, privé de son attaque et de sa fin, ce qui crée une sensation de vertige, d’aspiration de la sensibilité hors du temps”. Après avoir présenté des tableaux monochromes de différentes couleurs, il choisit, à partir de 1957, de réaliser des tableaux uniformément bleus (pour s’éloigner de toute “polychromie décorative”) à l’aide d’un rouleau, ce qui lui permet de se déprendre de toute psychologie personnelle dans leur élaboration. Cette expérience lui fait néanmoins découvrir que ses tableaux ne “sont que les “cendres” de [son] art”. C’est donc assez logiquement qu’il envisage désormais de se consacrer à la mise en évidence de “la sensibilité picturale à l’état de matière première” et de procéder à l’immatérialisation de son œuvre. L’exposition du vide de la galerie Iris Clert est l’acte fondateur de ce “dépassement de la problématique de l’art”. [“Il ne suffit pas de dire ou d’écrire : “J’ai dépassé la problématique de l’art.” Il faut encore l’avoir fait. Je l’ai fait.” Le Dépassement de la problématique de l’art, 1959]. Yves Klein décide de créer une ambiance, un “climat pictural réel et, à cause de cela même, invisible”. Les tableaux seront donc absents de l’espace d’exposition, les murs de la galerie seront blanchis par l’artiste, mais le Bleu (la “grande couleur”, nouvel emblème de l’artiste) régnera à l’extérieur. “Ainsi, le Bleu tangible et visible sera dehors, à l’extérieur, dans la rue, et, à l’intérieur, ce sera l’immatérialisation du Bleu. L’espace coloré qui ne se voit pas, mais dans lequel on s’imprègne.”

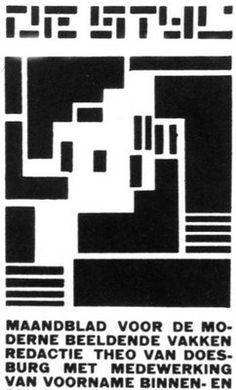

[…] Avec cette exposition, Yves Klein inaugure sa “période pneumatique”, qui trouvera son assomption avec son Saut dans le vide de 1960. Cette pensée s’inscrit dans une utopie, cousine de celle des avant-gardes historiques du XXe siècle (suprématisme, De Stijl [du nom de la revue lancée par Van Doesburg en 1916 afin de diffuser les idées néoplasticiennes de Mondrian et des membres du mouvement du même nom]), mais qui en quintessencie, de manière lyrique et inspirée, son immatérialisme radical. “Au-delà de l’art, au-delà de la sensibilité, dans la Vie. Je veux aller dans le Vide.” Yves Klein développe ici à sa manière l’expérience mallarméenne du désoeuvrement et il est difficile, à propos de l’exposition de la galerie Iris Clert, de ne pas évoquer le “Rien n’aura eu lieu que le lieu, excepté peut-être une constellation” d’Un coup de dés jamais n’abolira le hasard. Cette pensée, pour aussi immatérielle qu’elle se revendique, est aussi une économie. À la suite de cette exposition, Klein imagine un type de transaction en accord avec cet esprit. “Je ne veux plus qu’on m’achète cela pour de l’argent à présent. J’ai demandé, pour mes trois états picturaux exposés, de l’OR pur. Un kilo par œuvre.” Cette démarche anticipe de quelques mois ses cessions de “zones de sensibilité picturale immatérielle” où Klein radicalise sa conception de l’échange. Le collectionneur donne à l’artiste vingt grammes d’or fin en paiement de l’achat d’une peinture immatérielle. Mais pour que l’acheteur se rende véritablement possesseur de l’œuvre, il est nécessaire que le reçu signé par l’artiste se trouve lui-même soumis à une nouvelle transaction : le collectionneur brûle en effet son reçu, alors qu’Yves Klein jette dans la Seine les feuilles d’or perçues en échange. Économie en pure perte qui s’organise autour d’une mise en court-circuit de l’échange dont il ne reste que les preuves photographiques.

L’“exposition du vide”, qui sera suivie de plusieurs autres manifestations (le décrochage du musée d’Art moderne de la Ville de Paris, en 1962 [il décroche les tableaux d’une salle du musée, alors allouée au XVIe, afin de créer une Zone de Sensibilité Picturale Immatérielle. Le décrochage est réalisé à l’aide de Dufrêne, Villeglé et Niki de Saint-Phalle. Au mois de mars suivant, dans le cadre du Salon Comparaisons, la même salle devait accueillir des œuvres des Nouveaux Réalistes. Il fait réaliser par Harry Shunk un reportage afin de documenter pour le catalogue du Salon Comparaisons la salle vide et la salle remplie par des œuvres des Nouveaux Réalistes]), va, au fil du temps, devenir la pierre de touche et la matrice de nombreux gestes radicaux de la deuxième partie du XXe siècle. D’Andy Warhol (Invisible Sculpture, 1974) à Martin Creed (Work No. 227: The Lights Going On and Off, 2000), de Robert Barry à Laurie Parsons, de Santiago Sierra à Rikrit Tiravanija – une rétrospective (Tomorrow Is Another Fine Day), 2005 – on ne compte plus les expériences qui font du vide de l’exposition une plate-forme sur laquelle s’élaborent les questionnements sur les limites, physiques et conceptuelles, de l’exhibition des œuvres d’art [voir Vides, une rétrospective, Centre Pompidou, 2009]. » BM

« Avec le vide, les pleins pouvoirs », phrase écrite par Albert Camus, récent Prix Nobel de littérature, dans le livre d’or de l’exposition, faisant allusion au fait qu’à cette date (nous sommes en pleine guerre d’Algérie), il est beaucoup discuté du retour hypothétique du général de Gaulle aux affaires.

1 Théologie négative, Wikipedia : réf. Apophatisme/théologie apophatique (du substantif grec ἀπόφασις, apophasis, issu du verbe ἀπόφημι – apophēmi, « nier ») est une approche philosophique fondée sur la négation. En dérive la théologie négative, c’est-à-dire une approche de la théologie qui consiste à insister plus sur ce que Dieu n’est “pas” que sur ce que Dieu est. Elle se situe à l’opposé de la théologie cataphatique, ou “positive”. La théologie négative peut être appréhendée de deux façons : par négation (démarche apophatique, du grec apophasis : négation) ou par abstraction (méthode aphairétique, du grec, aphairesis : abstraction).

« Influencé par Platon, Philon d’Alexandrie (-20-45), le plus célèbre philosophe de l’école judéo-platonicienne d’Alexandrie, affirme dans son ouvrage De Somniis (Des rêves) que Dieu n’est pas connaissable par l’intelligence, ni saisissable par la sensibilité. Dieu reste à jamais indicible (arrêtos) et incompréhensible (akatalêptos), selon Philon. […] Maïmonide, le grand réformateur du judaïsme rabbinique au XIIe siècle, reprend les mêmes bases, en enseignant “que Dieu n’est point un corps, qu’il n’y a nulle ressemblance, dans aucune chose, entre lui et ses créatures”, et “que son existence ne ressemble pas à la leur”, de sorte que “son existence et l’existence de ce qui est hors de lui, ne s’appellent l’une et l’autre “existence” que par homonymie.”

Plotin, le principal représentant de l’école néoplatonicienne, s’appuie sur le Parménide de Platon, et sur les négations qui découlent de la première hypothèse, “l’un, s’il est un”, pour postuler que le Principe premier est ineffable. Ce Principe ne peut pas se “dire”. Une impossibilité que Plotin lie au fait que le Principe premier est la cause des êtres sans, pour autant, être l’un d’entre eux, de sorte qu’on peut dire, tout au plus, ce que le Principe n’est pas.

Deus absconditus (expression latine signifiant “dieu caché”, du verbe abscondere, “cacher”) est un concept de la théologie chrétienne issu de l’Ancien Testament. Il désigne Dieu en tant qu’inconnaissable par la seule raison humaine.

“Là, dans la théologie affirmative, notre discours descendait du supérieur à l’inférieur, puis il allait s’élargissant au fur et à mesure de sa descente ; mais maintenant que nous remontons de l’inférieur jusqu’au Transcendant, notre discours se réduit à proportion de notre montée. Arrivés au terme nous serons totalement muets et entièrement unis à l’Indicible.” – l’Aéropagite, auteur chrétien du VIe siècle.

“Deus itaque nescit se quid est, quia non est quid – Dieu ignore quelle chose il est, car il n’est pas quelque chose.” – Jean Scot Erigène, philosophe chrétien du IXe siècle. Commentaire de Jean-Claude Foussard : “poser la question “qu’est-ce que” (quid) […] c’est demander une définition de l’objet. Mais définir, c’est déterminer un être, c’est-à-dire le poser d’emblée dans une multiplicité qui l’englobe, en faire un être parmi les autres êtres, avec lesquels il fait nombre […]. Ce n’est donc pas par défaillance que Dieu ignore ce qu’il est, c’est tout simplement parce qu’il n’est rien de défini.” Thomas d’Aquin, Maître Eckhart, ainsi que les mystiques espagnols du XVIe siècle, Louis de Grenade, Jean d’Avila, Luis de León, Jean de la Croix, se situent dans la même lignée.

L’apophatisme est une démarche intellectuelle par laquelle toute idée que l’on se fait de la divinité se voit démasquée dans son inadéquation à délimiter ce qui est sans limite. Par exemple, l’affirmation “Dieu existe” ne peut se concevoir en théologie négative. Pas plus que : “Dieu est miséricordieux.” L’expression de la transcendance s’exprime uniquement par des propositions négatives et par un recours à l’abstraction, et ultimement par le silence, car même une proposition d’apparence négative est une affirmation concernant l’indicible sur lequel rien ne peut être affirmé. Dire que “Dieu n’est pas miséricordieux” est, in fine, une affirmation tout aussi positive que d’affirmer que “Dieu est miséricordieux”, puisque Dieu n’est ni miséricordieux ni ne l’est pas. La démarche apophatique vise l’expérience directe de l’absolu par l’abolition de toute adhésion intellectuelle aux concepts. Autrement dit, cette démarche vise sa propre négation, sa propre fin dans l’éveil spirituel.

Le prêtre Patrick Royannais cite La Faiblesse de croire de Michel de Certeau : “Un événement est impliqué partout, mais “saisi” nulle part. Jésus est l’Autre (…) Il ne peut être l’objet possédé” et commente : “Ce que l’on croit n’est pas vérifiable, manipulable, réductible à un objet de connaissance dont on pourrait faire le tour (…) On comprend que le langage apophatique soit particulièrement adapté, puisque l’affirmation est facilement solidaire de certitudes vérifiées.”

« Je suis intéressé pour l’essentiel par ce qui n’advient pas, par cette zone entre les événements qu’on pourrait appeler le vide. Ce vide existe dans les régions nues et désertes et dans les accrochages qu’on ne regarde pas. On pourrait consacrer un musée aux différents types de vide. Ce vide pourrait être défini comme la véritable installation de l’art. Les installations devraient vider les salles et non pas les remplir. »

Robert Smithson, 1967

Couverture de la revue De Stijl, lancée en 1917 par Theo van Doesburg

Couverture de la revue De Stijl, lancée en 1917 par Theo van Doesburg Le Saut dans le vide, 1960

Le Saut dans le vide, 1960« Pour peindre l’espace, je me dois de me rendre sur place, dans cet espace même… Sans trucs ni supercheries, ni non plus en avion ni en parachute ni en fusée : [le peintre de l’espace] doit y aller par lui-même, avec une force individuelle autonome, en un mot il doit être capable de léviter. »

Partition de la Symphonie-Monoton-Silence, 1947-1960

Partition de la Symphonie-Monoton-Silence, 1947-1960Ré majeur répété pendant une durée de vingt minutes, puis silence absolu de même durée.

Cession d’une Zone de sensibilité picturale immatérielle à Dino Buzzati. Série n°1, Zone 05, 26 janvier 1962

Cession d’une Zone de sensibilité picturale immatérielle à Dino Buzzati. Série n°1, Zone 05, 26 janvier 1962Constellation

Martin Creed – Work No. 227: The Lights Going On and Off, 2000

Martin Creed – Work No. 227: The Lights Going On and Off, 2000« The content of this work is almost nothing: a gallery with bare walls in which the lights turn on and off in intervals of five seconds. This piece is based on a cycle of repetitive contradictions: each five-second phase is denied by the next. Creed controls the fundamental conditions ofvisibility within the gallery and redirects our attention to the walls that normally act as support and background for art objects. He treats the gallery as a medium to be molded, manipulating the existing lighting to create a new effect. Akin to John Cage’s influential 1952 sound piece 4’33” – a four-minute, thirty-three-second composition of silence—Creed’s witty, sensorial work subverts the normal spatial and temporal parameters of viewing experience. » MOMA

Laurie Parsons – Body of Work, 1987

Laurie Parsons – Body of Work, 1987Collection d’objets ramassés dans la rue dans le New Jersey.

Robert Barry – Inert Gas Series / Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon / From a Measured Volume to Indefinite Expansion [Série des Gaz Inertes / Hélium, Néon, Argon, Krypton, Xenon / Depuis un volume mesuré jusqu’à l’expansion infinie], 1969

Robert Barry – Inert Gas Series / Helium, Neon, Argon, Krypton, Xenon / From a Measured Volume to Indefinite Expansion [Série des Gaz Inertes / Hélium, Néon, Argon, Krypton, Xenon / Depuis un volume mesuré jusqu’à l’expansion infinie], 1969L’intitulé de l’œuvre (l’une des premières de l’artiste), simplement imprimé par linotype sur une feuille de papier, se rapproche de l’énoncé d’un protocole. Il présente la liste des gaz libérés dans l’atmosphère par l’artiste, tous invisibles à l’œil nu. Le processus de dispersion, qui, une fois achevé, correspond au retour à la situation initiale, est également avancé comme visée du geste artistique. Il ne reste rien d’autre que le titre de l’œuvre pour rappeler l’action réalisée. De façon contradictoire, c’est donc sur le plan du document, une surface de petites dimensions, qu’est accueillie l’évocation du volume en dilatation permanente, aux dimensions abstraites, instables et impossibles à mesurer, que constitue une petite quantité de gaz diffusée dans l’atmosphère.

Santiago Sierra – Ligne de 250 cm tatouée sur 6 personnes rémunérées, La Havane, 1999

Santiago Sierra – Ligne de 250 cm tatouée sur 6 personnes rémunérées, La Havane, 1999Considérant que l’argent achète tout, Santiago Sierra rémunère des personnes (ici 30 dollars par personne) pour participer à des performances insensées voire avilissantes (également à La Havane par exemple, 10 personnes payées pour se masturber, 3 personnes rémunérées pour rester immobiles dans une boîte pendant une soirée). Site de l’artiste

Rikrit Tiravanija – vue de l’exposition « Tomorrow is Another Fine Day », ARC/musée d’Art moderne de la Ville de Paris au Couvent des Cordeliers, Paris, 2005

Rikrit Tiravanija – vue de l’exposition « Tomorrow is Another Fine Day », ARC/musée d’Art moderne de la Ville de Paris au Couvent des Cordeliers, Paris, 2005« L’artiste thaïlandais a fait reconstruire dans le grand volume du Couvent des Cordeliers l’architecture des salles du musée d’Art moderne de la Ville de Paris. Dans cet espace laissé vide, il propose trois modes de scénarios qui renvoient à trois modes de visite de son exposition rétrospective. Un guide conférencier donne les explications de l’artiste ; un comédien interprète le fantôme du récit écrit par Philippe Parreno ; le visiteur peut également poser son oreille contre les parois et entendre les paroles de l’écrivain américain de science-fiction Bruce Sterling. » BM

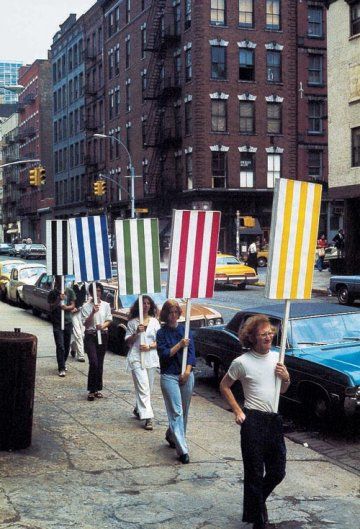

Daniel Buren – Peinture/sculpture, 1971

[1938-]

Photo-souvenir : Peinture/sculpture, musée Guggenheim, New York, 1971

« comme l’écrit Buren, “la bande alternée [d’une largeur de 8,7 cm], la séquence blanc/noir, blanc/couleur, n’est pas en soi porteuse de quoi que ce soit d’autre qu’elle-même”, il va de soi que cet “outil visuel” que l’artiste utilise depuis 1965, est en lui-même “totalement inintéressant” (comme une palette, un crayon ou un pinceau) et que le “travail ne réside pas là”. Buren situe délibérément son entreprise, non du côté de l’objet (d’art) ou de son signe, mais du côté de la “combinatoire in situ de ce signe placé d’une certaine façon et mélangé à tous les autres éléments visibles dans le champ de vision (mur, mobilier, sol, plafond, fenêtres, personnages, etc.)”. Ce qui dans l’œuvre fait œuvre, c’est moins le signe autoproclamé que les conditions matérielles et idéologiques qui rendent ce signe visible. Dès le milieu des années 1960, il reviendra à Daniel Buren, à la fois, de se distinguer de la mouvance post-duchampienne faisant grand usage de la figure imposée du ready-made (“[Duchamp représente pour moi] un producteur laborieux d’objets désuets, dont un urinoir inutilisable dont tout le monde s’est servi”) et d’établir la critique en acte des conceptions esthétiques se revendiquant de la spécificité et de l’autonomie de l’œuvre. » BM

« A force d’être manipulées, exposées, juxtaposées, mélangées, les œuvres disent de moins en moins ce qu’elles sont censées évoquer, mais bien de plus en plus ce qu’on veut leur faire dire. […] L’œuvre d’art apparaît alors non plus comme une surface éclairante distribuant son propre message à travers les siècles, mais plutôt comme une poubelle dans laquelle tout un chacun jette à son tour ce qu’il veut y voir ou faire voir. »

« Quelle est cette réalité de la peinture, qui serait totalement étrangère à cette autre réalité qui la permet ? »

« Poser la question du site de l’œuvre, c’est pour lui envisager l’œuvre, non pas comme un objet susceptible à tout moment de changer de place ou d’être échangé, mais comme une réalité liée à une expérience visuelle et sensible dans un temps et un espace donnés. En ce sens, cette conception se veut politique, c’est-à-dire inscrite au cœur de la cité, au cœur de ses contradictions.. On ne peut pas dire pour autant des pièces de Buren qu’elles s’adaptent au lieu. Privilégier le site, ce n’est pas se conformer à lui. […] De même qu’il est simplificateur de réduire le travail de Daniel Buren à l’emploi quasi systématique de son outil visuel, on ne saurait enfermer ce travail dans sa seule inféodation au lieu. Si, pour le grand public, Buren reste le créateur de la “colonnade” du Palais-Royal, il est difficile d’oublier que la majeure partie des œuvres de l’artiste est du côté de la précarité, de l’impermanence et de l’éphémère. Quand le travail n’est pas détruit, ce qui est le plus souvent le cas, ses éléments peuvent être récupérés pour d’autres pièces. Le travail peut être même repris, resitué, recontextualisé, ailleurs. C’est dire si Buren s’oppose bien à l’idée d’une œuvre sacralisée par son lieu d’inscription. […] Daniel Buren est un activiste de la forme. La “neutralité” de son “outil visuel” libère paradoxalement l’artiste de certaines tâches impératives (“ce signe est tellement visible qu’il cache tout ce que l’on veut”), en même temps qu’il laisse disponible le regard du spectateur. La pragmatisme de Buren n’a d’égal que son caractère intempestif, en l’occurrence sa capacité à dévoyer, à détourner et à déjouer nos us et coutumes visuels. » BM

« Je voudrais que le travail tienne le même discours qu’un store. »

Daniel Buren

Henri Matisse – Odalisque à la culotte grise, 1927

Henri Matisse – Odalisque à la culotte grise, 1927 Photo-souvenir : Seven Ballets in Manhattan, 1975

Photo-souvenir : Seven Ballets in Manhattan, 1975 Photo-souvenir : Papier collé blanc et vert, Kunsthalle de Düsseldorf, 1968

Photo-souvenir : Papier collé blanc et vert, Kunsthalle de Düsseldorf, 1968 Dominant-dominé, CAPC – musée d’art contemporain de Bordeaux, 1991

Dominant-dominé, CAPC – musée d’art contemporain de Bordeaux, 1991« Dominant-dominé signifie que ce n’est plus le spectateur et l’oeuvre qui sont dominés par le lieu, mais le spectateur qui domine grâce à la possibilité qu’il a de regarder la voûte située à 25 m dans les miroirs du plancher. »

Photo-souvenir : Essai hétéroclite, les Gilets, Eindhoven, Stedelijk Van Abbemuseum, 1981

Photo-souvenir : Essai hétéroclite, les Gilets, Eindhoven, Stedelijk Van Abbemuseum, 1981« À la suite du désir exprimé par Rudi Fuchs, directeur du Van Abbemuseum, d’obtenir une œuvre pour la collection du musée, je lui propose au début de l’année 1977 un travail basé sur l’idée suivante : refaire l’uniforme du gardien. En l’occurrence un gilet spécial et distinctif. »

Constellation

Michael Asher – Installation, Santa Monica Museum of Art, 2008

Michael Asher – Installation, Santa Monica Museum of Art, 2008« Du 26 janvier au 12 avril, l’artiste conceptuel américain a reconstruit en aluminium les structures portantes des murs temporaires des 44 expos ayant eu lieu dans ce musée, depuis sa création. » BM

Walter De Maria – The Lightning Field, 1977

[1935-2013]

400 mâts d’acier, 1 600 x 1 000 m, Nouveau-Mexique, coll. The Dia Art Foundation

« Sur une plaine s’étendant à perte de vue, située à 2 200 mètres d’altitude dans le centre ouest du Nouveau-Mexique, à une heure de voiture de Quemado et à trois heures d’Albuquerque, il est possible de visiter, sous certaines conditions [l’accès au site et à la sculpture n’est pas aisé. Il est nécessaire de s’inscrire à l’avance pour le visiter et de séjourner sur place (dans un petit refuge) au moins une nuit afin d’assister au lever du soleil qui se reflète sur l’installation], l’œuvre de Walter De Maria qui a été commandée et financée par la Dia Art Foundation en 1977. Cette gigantesque installation est constituée d’un réseau de 400 mâts d’acier inoxydable impeccablement alignés (16 rangées en largeur et 25 en longueur) sur une surface d’un mile (1 600 m) sur un kilomètre. La hauteur de chaque poteau (solidement arrimé dans une fondation en béton) a été calculée en fonction des dénivellations de terrain, de façon à ce que toutes les pointes soient, visuellement, au même niveau.

Le lieu a été choisi par l’artiste en raison de la fréquence des orages (60 jours par an). The Lightning Field a été conçu comme un immense réseau de paratonnerres, susceptible de conduire et de sublimer l’activité électroatmosphérique de l’endroit. Ce gigantesque piège à foudre possède un statut différent de celui des Sun Tunnels, réalisés par Nancy Holt entre 1973 et 1976 dans le désert de l’Utah, que l’on peut considérer comme des “pièges à soleil”. La pièce de Walter De Maria n’est pas un observatoire destiné à contempler un phénomène naturel, mais le lieu qui accueille, concentre, voire intensifie, les manifestations liées à l’orage. En tant que capteur potentiel, le Champ d’éclairs contribue ainsi physiquement à la dangerosité de l’endroit (les visiteurs sont d’ailleurs obligés de signer un document dégageant la responsabilité de l’artiste et de son commanditaire en cas d’accident). L’orage, à l’instar des ouragans ou des éruptions volcaniques, fait partie des phénomènes naturels qui contribuent au sentiment du sublime formalisé par Kant (en opposition au sentiment du beau [voir Emmanuel Kant, Observations sur le sentiment du beau et du sublime, 1764]) et développé par le romantisme. The Lightning Field participe à l’évidence de cette esthétique du sublime, caractéristique des œuvres à l’échelle du paysage de l’earthwork américain. Mais, à la différence des tranchées cyclopéennes réalisées par Michael Heizer (Double Negative, 1969-1970), qui, vues d’hélicoptère, opèrent une violente saignée dans le désert du Nevada, ou de la Spiral Jetty (1970) de Robert Smithson, qui dessine une forme au bord du lac Salé, utilisant les matériaux présents sur place (rochers, terre, cristaux de sel), The Lightning Field s’impose paradoxalement par son intégration dans le site, aux limites de la visibilité. (On retrouve cette même économie dans son Vertical Earth Kilometer, réalisé pour la Documenta de Cassel en 1977)

Walter De Maria a tenu à ce que son installation du Nouveau-Mexique ne soit pas un monument qui se détache sur le fond du paysage ; il est resté particulièrement attentif au fait qu’elle s’inscrive dans le contexte particulier de son sol, de la ligne des montagnes et du désert (“Le terrain n’est pas le cadre de l’œuvre, mais en fait partie intégrante”). En vertu des lois de la probabilité, cette œuvre est le plus souvent vue et visitée en dehors des périodes d’orage ; ce qui fait dire à l’artiste que “la lumière est aussi importante que la foudre”. Que cette sculpture existe, en dehors de ces épisodes tumultueux, n’entame en rien le fait qu’elle ait été pensée dans la perspective d’accompagner, voire d’attirer, le tonnerre et la foudre. Visiter The Lightning Field, c’est, le plus souvent, éprouver physiquement cette potentialité, sans pour autant vivre, obligatoirement, son actualisation. Michel-Ange considérait la forme comme dissimulée dans la pierre, suivant en cela Aristote qui pensait que la statue d’Hermès se trouvait en puissance dans le bois. Il revient à Walter De Maria d’avoir mis en œuvre un dispositif spatial existant de manière suspensive. Sans orage, The Lightning Field existe comme une sculpture, en attente de probables événements tumultueux ; avec l’orage, cette sculpture atteint son point d’incandescence, son acmé, se réconciliant tangiblement avec ce pour quoi elle a été pensée. Précipité d’espace et de temps, The Lighting Field introduit le suspense dans la sculpture. » BM

« Lorsque le danger ou la douleur serrent de trop près, ils ne peuvent donner aucun délice et sont simplement terribles ; mais, à distance, et avec certaines modifications, ils peuvent être délicieux et ils le sont, comme nous en faisons journellement l’expérience. »

Edmund Burke, Recherche philosophique sur l’origine de nos idées du sublime et du beau, 1757

« La somme des faits ne constitue pas l’œuvre et ne détermine pas son esthétique. »

Walter De Maria

Nancy Holt – Sun Tunnels, 1973-1976

Nancy Holt – Sun Tunnels, 1973-1976Les tunnels sont orientés de façon à cadrer les soleils levant et couchant durant les solstices d’hiver et d’été.

Michael Heizer – Double Negative, 1969

Michael Heizer – Double Negative, 1969Double Negative est une longue tranchée dans la terre sur le versant est de Mormon Mesa (Nevada, États-Unis), large de 13 m, profonde de 15 m et longue de 457 m. Sa construction dura de 1969 à 1970. Elle résulte du déplacement de 244 800 tonnes de roches, principalement de la rhyolite et du grès. La tranchée est à cheval sur un canyon naturel, dans lequel les matériaux ont été déversés. Le « négatif » du titre de l’œuvre fait référence à la fois à l’espace négatif naturel et artificiel. L’œuvre consiste essentiellement dans ce qui n’est pas présent, dans ce qui a été déplacé. L’œuvre est la propriété du musée d’art contemporain de Los Angeles.

Robert Smithson – Spiral Jetty, 1970

Robert Smithson – Spiral Jetty, 1970« Ce fut comme si une succession d’ondes et de pulsations faisaient osciller la terre ferme et que le lac demeurait tranquille comme un roc. La bordure du lac devint la bordure du soleil, une courbe bouillante, une explosion se soulevant en une protubérance enflammée. La matière s’effondra dans le lac, s’y reflétant sous la forme d’une spirale. »

Vertical Earth Kilometer, réalisé pour la Documenta de Cassel en 1977

Vertical Earth Kilometer, réalisé pour la Documenta de Cassel en 1977« L’artiste a fait enfoncer un cylindre de cuivre d’un kilomètre de profondeur devant le Museum Fridericianum. De ce cylindre,nous ne pouvions voir que la section supérieure, de 5 centimètres de diamètre, visible au centre d’une dalle de grès de 2m². » BM

Constellation

Laurent Grasso – Projection, 2003-2005

Laurent Grasso – Projection, 2003-2005« Un nuage de fumée envahit une rue de Paris, accompagné d’un grondement, comme une menace. Ce nuage, pourtant, ne semble pas naturel. Il semble être le fruit d’une rencontre entre notre désir et un simulacre. Une pure projection, justement. » BM

Sol LeWitt – Square, Circle, Triangle, Rectangle, Trapezoid and Parallelogram, 1981

[1928-2007]

Encre sur mur – réalisé pour la première fois à l’encre de Chine à la galerie Yvon Lambert à Paris en février 1981 par Laurent Mazarguil, Guy Mazarguil et Sol LeWitt

« Sol LeWitt a d’abord fait de la peinture, dès 1962, dans la lignée formelle et dans l’esprit du constructivisme européen. À partir de 1964, son œuvre, qui se constitue alors pour l’essentiel de structures modulaires au mur et dans l’espace, s’oriente délibérément vers la sculpture. Cependant, comme pour la plupart des artistes dits “minimalistes” de cette époque, ces catégories traditionnelles des beaux-arts que sont la peinture et la scuplture demeurent pour lui inadéquates. (Dans un célèbre article de 1965, Specific Objects, Don Judd parlait d’“objet spécifique” pour caractériser une situation formelle nouvelle échappant aussi bien à l’illusionnisme pictural qu’à l’anthropomorphisme sculptural.) “Les mots peinture et sculpture ont une connotation traditionnelle, remarque Sol LeWitt dans ses “Sentences sur l’art conceptuel” de 1969, ils impliquent l’acceptation de cette tradition, aussi entravent-ils l’artiste qui répugne à faire de l’art en dehors ces limites.”

À partir de 1968, les structures tridimensionnelles se font de plus en plus rares dans son œuvre, au profit quasi exclusif des dessins muraux. La volonté de faire une “œuvre d’art la plus bidimensionnelle possible” ne saurait dans cet esprit être comprise comme une réconciliation (de type dialectique) de la peinture et de la sculpture, mais bien comme une tentative de se situer au-delà de cette opposition. La question, en effet, n’est plus de savoir à quelle catégorie appartient l’œuvre, mais de susciter une œuvre qui ne se préoccupe pas des problèmes de forme, afin de mieux réaliser le programme de l’idée. Essayant de désencombrer sa démarche de tout pathos et de toute tentation illusionniste, Sol LeWitt en arrive donc au wall drawing, au dessin effectué à même le mur. Cet usage du dessin n’est pas fortuit et situe à sa manière cette œuvre au cœur du débat – renaissant et maniériste [de l’italien manierismo (de l’expression bella maniera), dans le sens de la touche caractéristique d’un peintre en opposition avec la règle d’imitation de la nature] – relatif aux mérites comparés de la peinture et de la sculpture. Vasari [auteur de La vie des peintres les plus excellents, sculpteurs et architectes, seconde édition en 1568, considérée comme une publication fondatrice de l’histoire de l’art] avait déjà tranché ce dilemme en faisant procéder le dessin (disegno) de l’intellect et en le promouvant “père des trois arts” (architecture, peinture et sculpture). Quand Vasari parle du dessin comme de l’“expression sensible, [de] la formulation explicite d’une notion intérieure à l’esprit ou mentalement imaginée par d’autres et élaborée en idée”, il décrit déjà en quelque sorte le dispositif idée-dessin mis en place par Sol Lewitt : “L’artiste conçoit et planifie le dessin mural, il est réalisé par des dessinateurs (l’artiste peut être son propre dessinateur) ; le plan (écrit, verbal ou dessiné) est interprété par le dessinateur.”

Parce qu’il fait de l’idée le moteur de son œuvre, on a souvent interprété la démarche de Sol LeWitt à la lumière d’une lecture platonicienne. On a beaucoup glosé sur ce passage des “Paragraphes sur l’art conceptuel” : “L’idée ou concept est l’aspect le plus important du travail. Quand un artiste utilise une forme conceptuelle d’art, cela signifie que tout ce qui concerne la programmation ou les décisions est accompli d’avance et que l’exécution est une affaire sans importance.” L’interprétation “platonicienne” laisse implicitement entendre que les dessins que LeWitt réalise – ou fait réaliser – sur les murs de ses différents lieux d’exposition, depuis 1968, seraient comme les “ombres portées et projetées” de ses idées. Cette interprétation est réductrice, car elle oblitère, au nom d’un dualisme sommaire, ce qui constitue la pierre de touche de son projet, à savoir une tension de l’idée vers l’œuvre. Pour lui, l’idée ne peut pas être réalisée, mais il est nécessaire qu’elle soit virtuellement réalisable. L’idée ne peut en effet exister par – et pour – elle-même sans l’horizon de son actualisation. “Le plan existe en tant qu’idée, précise-t-il, mais il a besoin d’être porté à sa forme optimale. Les idées seules des wall drawings sont en contradiction avec l’idée même de wall drawing.”

La démarche de Sol LeWitt s’inscrit dans une tradition artistique et esthétique (de Léonard de Vinci et Michel-Ange à Vasari et Zuccari (auteur du traité Idea dé Pittori, Scultori et Architetti) [Voir sur ce point Erwin Panofsky, Idea, 1924]) pour laquelle l’idée est ce qui permet d’échapper au diktat de l’imitation (nous dirions aujourd’hui de l’illusionnisme), en se situant par-delà le clivage du sujet et de l’objet. Cette démarche est cependant spécifiquement moderne en ce qu’elle ne fait appel ni au “génie” ni à l’inspiration. “L’idée devient la machine qui fabrique de l’art”. Le postulat warholien de l’artiste comme machine procède encore à cet égard d’une forme de romantisme. Avec LeWitt, ce n’est pas le sujet créateur qui est “machine”, ni même l’objet créé (ses dessins muraux sont par nature irreproductibles : pour un même projet, il existe autant de dessins que de réalisations), mais bien l’idée qui préside à la réalisation du projet. C’est donc seule la “machine” de l’idée (“Le processus est mécanique et ne devrait pas être altéré. Il doit suivre son cours”) qui protège l’œuvre de “l’arbitraire, du caprice et de la subjectivité” et qui libère, par ricochet, le regard de l’artiste et du spectateur. Le rôle de l’artiste est d’intervenir le moins possible dans l’œuvre (d’en rester à l’idée, au projet), afin de laisser l’œuvre disponible aussi bien pour ceux qui la réalisent que pour ceux qui la contemplent. “Ce à quoi l’œuvre d’art ressemble n’est pas très important. À partir du moment où elle existe, elle ressemble forcément à quelque chose. Mais, quelle que soit sa forme finale, elle a commencé par n’être qu’une idée. L’artiste est concerné par le processus de conception et de réalisation. Une fois que l’artiste lui a donné une réalité physique, l’œuvre est disponible à la perception de tous, y compris de l’artiste.”

C’est dans ces écarts, entre conception et perception, mais aussi entre conception et réalisation, que se tient pour Sol LeWitt l’œuvre. Faisant le plus souvent réaliser ses projets par des assistants (artistes ou non), il prend le risque de voir son œuvre transposée, voire même transfigurée ou “trahie”. Ce risque est partie intégrante du projet, celui-ci étant à comprendre comme une partition destinée à être interprétée. “L’œuvre ne doit pas nécessairement être rejetée si elle fait mauvais effet. Quelquefois, ce que l’on pense être maladroit au début s’avère être visuellement agréable à la fin.” Ainsi, la pièce Carré, cercle, triangle, rectangle, trapèze et parallélogramme, réalisée ans la galerie Yvon Lambert en février 1981 et acquise par le musée national d’Art moderne, a été dessinée par Laurent et Guy Mazarguil et Sol LeWitt lui-même. Sa nouvelle installation, trois ans plus tard, en 1984, au château des ducs d’Épernon, dans le cadre de l’exposition “Histoires de sculpture”, sera exécutée par Philippe Robert.

Si l’art de Sol LeWitt peut être considéré comme “conceptuel”, il l’est singulièrement et non dans l’absolu. On pourrait ainsi dire de cette œuvre qu’elle est la plus “conceptuelle” des œuvres minimales et la plus minimale (la moins “bavarde”) des œuvres conceptuelles. » BM

« Des idées banales peuvent être sauvées par une magnifique exécution. »

Sol LeWitt, Sentences on Conceptual Art §32, 1969

« Cela n’a aucune importance que le spectateur comprenne les concepts de l’artiste en voyant son art. »

Sol LeWitt, « Paragraphs on Conceptual Art », Artforum, 1967

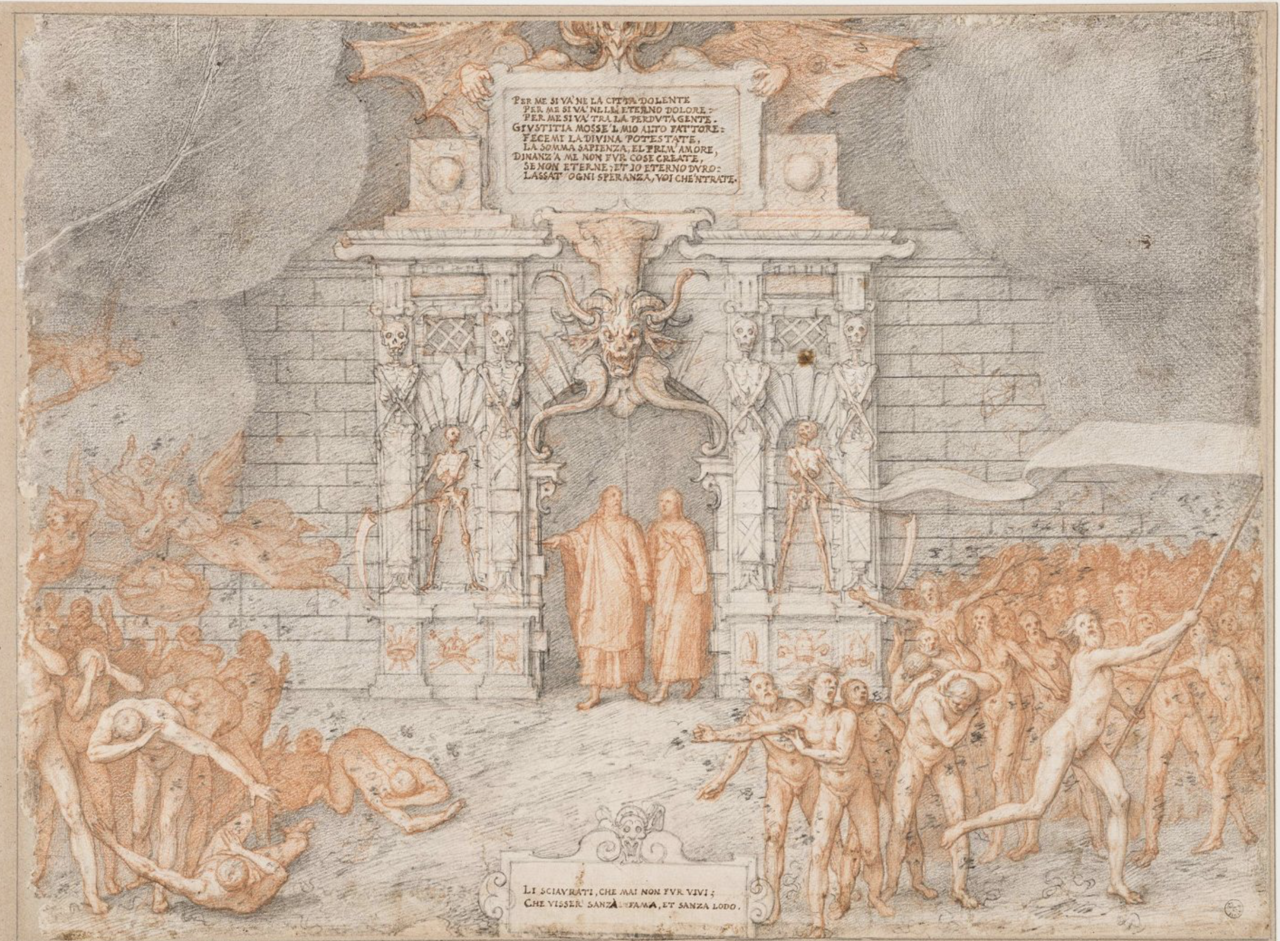

Federico Zuccari – illustration pour la Divine Comédie de Dante, 1566-1568

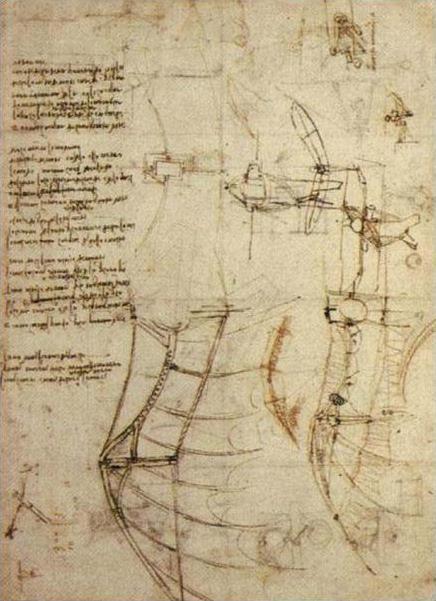

Federico Zuccari – illustration pour la Divine Comédie de Dante, 1566-1568 Léonard de Vinci – dessin de machine volante, 1505

Léonard de Vinci – dessin de machine volante, 1505 Six Geometric Figures (+ Two), 1980 – Massachusetts Museum of Contemporary Art, en prêt à la Yale University Art Gallery

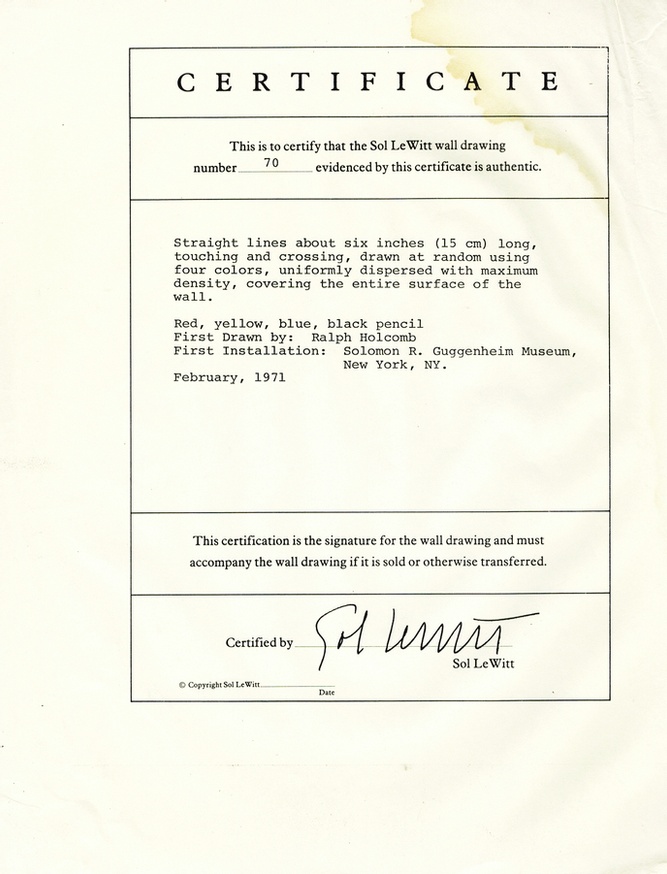

Six Geometric Figures (+ Two), 1980 – Massachusetts Museum of Contemporary Art, en prêt à la Yale University Art Gallery Wall drawing n°70, certificat attestant de la première réalisation de l’œuvre par l’artiste en février 1971 au Guggenheim Museum, NYC

Wall drawing n°70, certificat attestant de la première réalisation de l’œuvre par l’artiste en février 1971 au Guggenheim Museum, NYCConstellation

Lawrence Weiner – As Far As the Eye Can See, 2008

Lawrence Weiner – As Far As the Eye Can See, 2008« L’artiste américain poursse à l’extrême les codes de l’art conceptuel : “1. L’artiste peut construire la pièce. 2. La pièce peut être fabriquée. 3. La pièce n’a pas besoin d’être réalisée.” Chacune de ces éventualités se valant, le choix dépend donc de la décision du destinataire. » BM

Michel Verjux – Face à face/à revers (source au sol), 2016

Michel Verjux – Face à face/à revers (source au sol), 2016« Reprenant à son compte la pensée de Montaigne “je ne peins pas l’être, je peins le passage”, l’art de Verjux ne prétend accéder ni à l’être ni à l’apparence, mais simplement procéder de l’exposition. “L’éclairage est ce qui montre, il est aussi ce qui est montré, l’objet exposé.”. » BM

Michael Heizer – North, East, South, West, 1967-2002

Michael Heizer – North, East, South, West, 1967-2002« Ces sculptures géométriques simples creusées dans le sol de la galerie se définissent par le vide. Elles préfigurent les excavations géantes réalisées par l’artiste dans le désert du Nevada (Double Negative, 1969). » BM

Felice Varini – Cercles concentriques via le rectangle, MAMCO, Genève, 1994

Felice Varini – Cercles concentriques via le rectangle, MAMCO, Genève, 1994« La forme peinte est cohérente quand le spectateur se trouve au point de vue. Lorsque celui-ci sort du point de vue, le travail rencontre l’espace qui engendre une infinité de points de vue sur la forme. Ce n’est donc pas à travers ce point de vue premier que je vois le travail effectué ; celui-ci se tient dans l’ensemble des points de vue que le spectateur peut avoir sur lui. »

Felix Gonzalez-Torres – Untitled (Portrait of Ross in L.A.), 1991

[1957-1996]

Bonbons, dimensions variables

« Durant sa brève vie d’artiste [F. Gonzalez-Torres est né à Cuba en 1957. Il s’installe à New York en 1979 où il poursuit des études de photographie. Il expose à partir de 1984 et meut à New York en 1995 des suites du sida], Felix Gonzalez-Torres aura constamment cherché à déstabiliser le dualisme, suscité par l’idéologie et la pensée de l’art modernistes, opposant schématiquement le public et le privé, le sacré et le séculier, la forme et le sens, l’esthétique et le politique. Il est influencé, dès son arrivée à New York dans les années 1970, par les artistes féministes [Barbara Kruger, Jenny Holzer, Sherrie Levine, Martha Rosler l’ont sensibilisé au fait que la dimension intime et personnelle relevait directement du politique.] et par le Group Material, qu’il rejoint en 1987. La méthode de ce groupe activiste s’est en effet appliquée à réinvestir esthétquement le champ du politique, plutôt que de soumettre de façon illustrative l’art aux mots d’ordre militants. Même si la carrière de Gonzalez-Torres s’est développée indépendamment de son appartenance à ce groupe (auquel il demeurera néanmoins affilié jusqu’à sa mort), l’artiste restera profondément fidèle à l’idée, pour paraphraser une formule célèbre, que l’esthétique est la continuation de la politique par d’autres moyens [“Certaines personnes affirment qu’esthétique et politique sont deux choses différentes. Ce que j’aime dans l’esthétique, c’est que la politique qui la traverse demeure entièrement invisible. […] L’esthétique ne parle pas de politique ; elle est elle-même de nature politique. Voilà comment la politique peut être le mieux utilisée, puisqu’elle paraît tellement “naturelle”. Les actes politiques les plus réussis sont ceux qui ne paraissent pas “politiques”.”, cité par Nancy Spector, cat. Felix Gonzalez-Torres, ARC-Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, 1996, p. 13].

À la confrontation directe et frontale avec les valeurs établies (antiféminisme, racisme, homophobie), Gonzalez-Torres oppose une stratégie de l’intrusion et de l’infiltration [“Quand nous glissons notre propre discours dans ces formes, nous les souillons. Nous les assombrissons. Nous les faisons nôtres et c’est notre ultime revanche.” Ibid, p. 15]. Cette pratique du travertissement (drag art) a sans doute été renforcée du fait de son homosexualité, même si l’artiste s’est toujours refusé à se revendiquer comme “artiste homosexuel”.

En assumant le caractère foncièrement poétique de sa démarche (en 1992, l’artiste fait coller dans 24 emplacements de New York une affiche noir et blanc représentant un grand lit vide simplement occupé par deux oreillers), Gonzalez-Torres se protège d’une position qui le mettrait trop facilement aux prises avec le pouvoir établi (la morale, la religion, l’administration étatique), qui n’attend des artistes que des gestes provocateurs pour les stigmatiser. Gonzalez-Torres n’a pas du pouvoir une vision romantique, il a conscience que les formes artistiques, y compris, et peut-être surtout, celles qui se revendiquent comme les plus radicales, sont elles-mêmes compromises avec des formes de domination (dans les années 1980, le minimalisme et l’art conceptuel font, en tant que figures “paternelles”, autorité) et c’est précisément en raison de leur collusion avec le pouvoir (la critique, les institutions, le marché) qu’il est nécessaire pour Felix Gonzalez-Torres de les utiliser, pour les détourner à son profit.

On a souvent évoqué la proximité formelle de ses empilements d’éditions illimitées avec la sculpture de Donald Judd, de ses guirlandes lumineuses avec les néons de Dan Flavin et de ses tas de bonbons répandus au sol avec les plaques de Carl Andre. Ces proximités ont été complètement assumées par l’artiste. Bien qu’il soit foncièrement critique, il ne faut pas interpréter cette utilisation des figures imposées de l’art de son époque dans une perspective négative. Cette critique est aussi une forme d’hommage. En les utilisant, Gonzalez-Torres reconnaît, à l’évidence, le pouvoir et l’efficience de ces formes, mais il se refuse, dans le même temps, à leur faire jouer le rôle qui leur est traditionnellement imparti dans le discours critique. Tout se passe en effet comme si les infiltrations de Felix Gonzalez-Torres rechargeaient de sens, de sentiment, d’affect, des formes désensualisées, désaffectées par la doxa formaliste. Elles leur redonnent, en quelque sorte, un corps. En dépit de leur apparence froide et neutre, les œuvres de Gonzalez-Torres sont du côté de l’incarnation ; elles évoquent les joies et les souffrances du corps, mais toujours sur le mode de l’allusion et du sous-entendu.

Les bonbons que l’artiste utilise à partir de 1990 sont sans doute les emblèmes, à la fois les plus désuets et les plus évidents, de cette stratégie de l’infiltration. Ces tas de bonbons, adossés contre un mur ou répandus sur le sol, représentent tous des corps, en évitant néanmoins tout anthropomorphisme. C’est en effet le poids des personnes représentées qui est ici privilégié, et non la ressemblance mimétique. Ainsi, les 90 kg de bonbons enveloppés de cellophane bleu sur lequel est inscrit le mot passion constituent le portrait du collectionneur Marcel Brient [Untitled (Portrait of Marcel Brient), 1992] ; les 87 kg de bonbons blancs à la menthe, celui de son père [Untitled (Portrait of Dad), 1991] ; les 87 kg de bonbons Fruit Flashers aux couleurs multicolores, celui de son amant Ross Laycock [Untitled (Portrait of Ross in L.A.), 1991].

La dimension sensuelle, érotique, voire amoureuse, de ces pièces n’est pas lisible dans leur configuration formelle (clins d’œil explicites à la sculpture minimale) mais dans le protocole qui préside à leur activation. Les bonbons ne sont pas simplement des alibis qui contribuent à l’élaboration visuelle d’une sculpture, ils doivent également être pris pour ce qu’ils sont réellement, c’est-à-dire des objets de dégustation. Les spectateurs sont ainsi conviés à les manger. La seule exigence de l’artiste est que le collectionneur (ou l’institution) qui possède ce type d’œuvre rétablisse à chaque fois le poids primitif de chaque pièce. “C’est une métaphore. Je ne prétends pas avoir créé autre chose que cela – je ne répands pas du plomb sur le sol. Je vous donne cette petite chose sucrée ; vous la glissez dans votre bouche et vous sucez le corps de quelqu’un d’autre. De cette manière, mon travail s’intègre à d’innombrables autres corps. C’est très excitant. Pendant quelques secondes, j’ai mis quelque chose de sucré dans la bouche de quelqu’un, et je trouve ça très sexy.” [Ibid., p. 150-151] Le caractère érotique de ces pièces est flagrant, de même que sa dimension virale (la dispersion des bonbons détourne, sur le mode ludique, la pandémie du sida). Mais ce qui s’effectue relève aussi d’une forme de sacrement. Parce qu’il s’opère, selon l’artiste, une véritable transsubstantiation du corps et du bonbon, les spectateurs, coréalisateurs de l’œuvre [“Sans public, ces œuvres ne sont rien. J’ai besoin du public pour achever mon travail.” Ibid., p. 57], se trouvent de fait conviés à un véritable rituel d’anthropophagie amoureuse (il ne s’agit pas d’une simple participation, mais bien d’une communion qui relie un corps à d’autres corps).

Ces pièces, qui se régénèrent à l’infini, mettent en péril la notion d’original et de copie. Elles sont aussi, symboliquement, une manière de lutter contre la mort. C’est en effet l’horizon de la disparition imminente de son amant, Ross, qui a poussé Felix Gonzalez-Torres à réaliser ses premiers tas de bonbons et ses premières piles de papier. “J’étais en train de perdre l’élément le plus important de mon existence – Ross, avec qui j’avais eu mon premier vrai foyer. Alors, pourquoi ne pas me punir encore plus pour que, d’une certaine façon, la douleur soit moins grande ? Voilà comment j’ai commencé à laisser mon travail s’en aller. À le laisser tout simplement disparaître. Les gens ne comprennent pas à quel point il est étrange de faire son travail, de l’exposer pour qu’il soit vu et de dire, simplement, “prenez-moi”. Vous les regardez pendre des fragments de l’œuvre – des morceaux de vous-même – avant de se diriger vers la porte. Et vous avez envie de leur dire : “Excusez-moi, mais c’est à moi. Remettez-le à sa place.” [Ibid., p. 155-156.] » BM

« La beauté est un pouvoir que nous devrions réinvestir à nos propres fins. »

Felix Gonzalez-Torres, cité par Nancy Princenthal, « Felix Gonzalez-Torres : Multiple Choice », Art + Text, n°48, 1994, p.42

Carl Andre – 10th Iron Square 2008

Carl Andre – 10th Iron Square 2008« Nous créons des récits à partir de ce que nous voyons, même s’il s’agit d’une pièce formelle de Carl Andre. On n’y échappe pas. Afin de comprendre une chose que nous voyons, il nous fait l’intégrer dans notre propre récit. » Felix Gonzalez-Torres

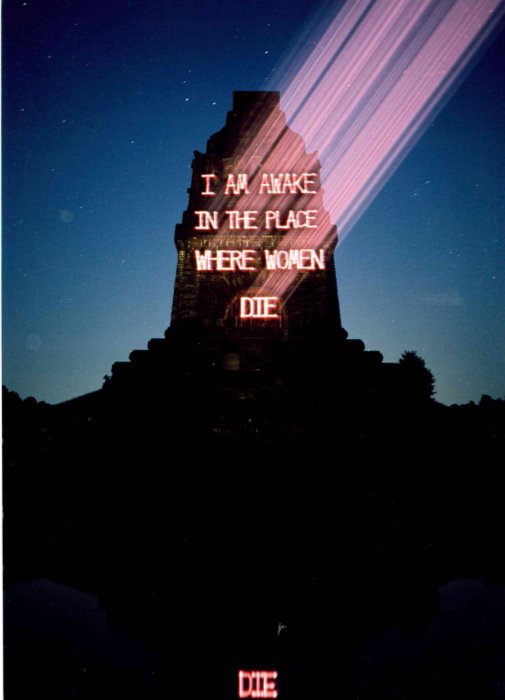

Jenny Holzer – Lustmord, 1993-1996

Jenny Holzer – Lustmord, 1993-1996 Jenny Holzer – Truisms, 1980-

Jenny Holzer – Truisms, 1980- Barbara Kruger – Untitled, 1983

Barbara Kruger – Untitled, 1983 Perfect Lovers, 1987-1990

Perfect Lovers, 1987-1990« Deux horloges installées côte à côte sont beaucoup plus menaçantes pour le pouvoir que l’image de deux types en train de se sucer la bite, parce que ce pouvoir ne peut pas me transformer en point de ralliement dans son effort d’effacement des significations. Les membres du Congrès auront beaucoup de mal à expliquer à leurs électeurs que l’on dépense de l’argent pour promouvoir l’art homosexuel, quand tout ce qu’ils ont à montrer se réduit à deux prises de courant ou à deux miroires côte à côte ou à deux ampoules électriques accolées. »

Untitled, 1991 – Impressions en quantité illimitée

Untitled, 1991 – Impressions en quantité illimitéeConstellation

Rikrit Tiravanija – Untitled (Pad See-ew), 1990-2002, performance

Rikrit Tiravanija – Untitled (Pad See-ew), 1990-2002, performance« En cuisinant et en servant un repas thaï aux visiteurs de son exposition, Rikrit Tiravanija court-circuite la figure imposée du ready-made. » BM

« Ce que je fais, c’est que je prends l’urinoir de Duchamp, je le raccroche au mur et je pisse dedans. […] Nous vivons aujourd’hui dans un monde de ready-made, et je ne fais que l’utiliser. C’est naturel, ça fonctionne et produit un commentaire sur l’avenir de l’art après le ready-made et l’avenir de l’art occidental. »

Fabrice Hyber – Hyber(t)marché, 1995

[1961-]

Exposition « 1-1 = 2 », ARC/musée d’Art moderne de la Ville de Paris

Désireux de nouer des partenariats avec des sociétés privées et de garder une forme d’indépendance dans ses projets, leur production et leur diffusion, Fabrice Hyber fonde la SARL UR : Unlimited Responsibility (Responsabilité illimitée) en 1994. Utilisée par Fabrice Hyber, la SARL UR est également ouverte à d’autres créateurs. Alors peu présente dans les milieux artistiques, la question entrepreneuriale y est vue comme l’objet de rencontres et d’expérimentations autant que de production. Reprenant les codes du commerce (valorisation, communication, mise en vente), notamment en commercialisant les POF, l’un des objectifs d’UR est le financement de projets artistiques.

En 1995, le musée d’Art moderne de la Ville Paris accueille l’exposition Hybertmarché en collaboration avec l’université de Lünebourg. Impliquant l’entreprise UR, pour Fabrice Hyber le projet consiste à : faire inventorier des objets présents dans son œuvre, les commander auprès des entreprises concernées ou les faire parvenir, les réceptionner et les disposer en rayon publiquement après l’ouverture de l’exposition, les modifier selon ce qu’ils sont dans sa pensée, les mettre en vente.

« Des vocabulaires différents y sont confrontés : celui de l’artiste, celui de l’industriel producteur et celui du public. L’échange prend une autre dimension, car chacun participe à sa manière à l’affinage d’une œuvre. un dialogue s’installe : entre la créativité de l’artiste et la technicité du producteur, entre l’envie du créateur et le désir du “consommateur d’art”. »

« UR, c’est comme un dessin dont on a le mode d’emploi, la posologie, l’action et les conséquences. UR n’est pas une œuvre d’art, c’est un support à l’action. »

« L’œuvre n’existe que si elle est en perpétuelle production d’elle-même. »

« J’étais, à l’époque, au début du processus de UR, et j’imaginais développer en même temps le moment de production et le moment de diffusion de l’œuvre. »

« L’entreprise homéopathique de désagrégation (de dégradation) de toutes les formes d’intégrisme est au cœur du travail artistique de Fabrice Hyber ; elle ne saurait en l’occurrence être disjointe d’une implication réelle dans le réseau d’échanges d’une culture commerçante millénaire pour laquelle, selon Gilles Deleuze qui lui est cher, “le flux l’emporte sur le territoire”.

[…] Cette manifestation radicalise aussi l’idée de retrouver “dans la réalité” ce qui existait déjà dans les dessins, “comme si le monde était moulé sur ce que je dessinais”. L’écart entre l’objet manufacturé et le dessin initial est ensuite “rectifié” par une intervention de Fabrice Hyber sous chacune des tables, pendant la durée de l’exposition, marquant du même coup sa distance avec l’idéologie contemporaine du ready-made. “Les objets présentés manquaient d’exactitude par rapport à mes dessins, j’ai donc dessiné sous chaque table pour rectifier ces objets et ainsi retrouver mes désirs initiaux. Je souhaitais des objets qui soient plus en adéquation avec ma propre pensée, qui correspondent non à une sorte de moyenne, mais davantage à un comportement que j’aurais pu inventer.” […] En suscitant un événement évolutif qui se transforme au fur et à mesure des circonstances, Fabrice Hyber introduit l’impermanence comme donnée centrale de l’exposition (“L’exposition est un matériau pour la pensée, mais cet espace est rarement utilisé.”).

Le titre de l’exposition de l’ARC (“1-1 = 2”) reprend une note de 1990 envoyée par fax au critique et curator Hans Ulrich Obrist : “Il est évident que si le ou meurt, la soustraction devient addition.”. » BM

« Dans un moins un, il y a forcément deux choses, ce n’est pas “un” et on tue l’autre, il y a 1 et (-1) = 2 »

« Le et de “oui et non” prévient de tout terrorisme, de toute affirmation, de tout fascisme. Il n’y a pas de choix à faire. »

« Le “moins” dans 1-1 = 0 a une valeur de comptabilité. Alors qu’ici, il ne s’agit pas de comptabilité, mais uniquement de commerce. »

« Dorénavant et depuis déjà longtemps, il est plus intéressant, non seulement d’inverser les valeurs, mais aussi de multiplier les connexions jusqu’à épuisement des données. »

Fabrice Hyber

Joseph Beuys – Wirtschaftswerte, 1980

Joseph Beuys – Wirtschaftswerte, 1980« Cette épicerie, installée pour le musée de Fand, a été réalisée avec des produits venant de la DDR. Elle renvoie à une économie pauvre qui contraste avec le luxe ostentatoire de l’économie capitaliste. Beuys tient à ce que les produits ne soient pas changés. » BM

« Ma sculpture n’est ni fixée ni finie. Les processus continuent : réactions chimiques, fermentations, changements de couleur, pourrissement, dessèchement. Tout est dans un état de devenir. »

Constellation

Ben – le Magasin, 1958-1973

Ben – le Magasin, 1958-1973« En 1958, j’ai le choc Duchamp. Alors pour moi la peinture est finie, je ne pouvais plus rien jeter. Une allumette était aussi belle que la Joconde. Il fallait donc tout garder : les pots de peinture vides, les pinceaux, etc. J’ai tout cloué. Pour gagner ma vie je vendais des disques d’occasion et au premier étage je fis une petite galerie pour chercher le nouveau… »

Surasi Kusolwong – One pound TurboMarket (You’ll have a good time), 2003

Surasi Kusolwong – One pound TurboMarket (You’ll have a good time), 2003« Créateur du “free market for all”, l’artiste met en vente toutes sortes d’objets pour un dollar, un euro ou un yen (en fonction de l’endroit où il se trouve). Cette attitude met en avant les relations “coupables” de l’art et du commerce, en même temps qu’il constitue un hommage poétique aux marchés flottants thaïlandais. » BM

Mathieu Laurette – The Freebie King, 2001

Mathieu Laurette – The Freebie King, 2001« L’artiste s’est représenté, grandeur réelle, poussant un chariot de supermarché rempli de produits remboursés. Référence à ses actions qui consistaient à consommer et à se faire rembourser des denrées alimentaires sur lesquelles figurait le slogan “Satisfait ou remboursé”. » BM

Niele Toroni – Hommage aux hirondelles, 1997

[1937-]

Empreintes de pinceau n°50 répétées à intervalles réguliers de 30 cm, Paris, galerie Yvon Lambert, 1997

« D’un côté, il existe un énoncé, invariable depuis 1966 : “Sur le support donné est appliqué un pinceau n°50 à intervalles réguliers de 30 cm.” De l’autre, il existe des œuvres (Toroni préfère parler de travail/peinture) qui sont offertes au regard et qui, en dépit de la même méthode qui préside à leur exécution, sont toutes différentes. Ce qui est en jeu dans cette peinture, c’est précisément l’écart qui existe entre ce qui est dit et ce qui est donné à voir. En effet, si Toroni fait toujours ce qu’il dit et dit inlassablement ce qu’il va faire, il n’en demeure pas moins que chacune de ses œuvres reste un événement visuel qui n’est pas interchangeable avec un autre. Les œuvres de Toroni doivent être appréhendées pour ce qu’elles sont physiquement et non pour ce qu’elles représentent conceptuellement. […] Il paraîtrait cependant abusif de parler ici de peinture contextuelle. Même si elles lui sont expressément destinées, les œuvres de Niele Toroni ne tirent pas de plus-value esthétique de l’espace qui les accueille. Si ce travail/peinture est toujours sur mesure, il n’en demeure pas moins qu’il défie, dans le même temps, les sacro-saintes règles de l’inscription d’une œuvre dans son lieu. Il s’agit rarement pour ce peintre de faire valoir l’espace ou de faire valoir son travail au travers de lui, mais, plus simplement et plus prosaïquement, d’inscrire un travail/peinture dans une situation précise (“J’essaie simplement de respecter les endroits que l’on m’offre”). De même que l’empreinte est une manière de défi à la peinture (puisqu’elle se situe avant la volonté de donner sens et direction à l’acte de peindre), ces œuvres s’affranchissent toujours des espaces avec lesquelles elles se trouvent impliquées. […] cette peinture ne s’impose pas autoritairement au lieu ; elle s’adapte le plus souvent aux circonstances, sans perdre son irrédentisme (dont on peut paradoxalement vérifier l’efficience dans la fameuse formule : “Toroni fait toujours la même chose !”). […] cette œuvre non imposante, aux antipodes des grandiloquences expressives et décoratives, ne s’en laisse pas pour autant imposer par les contextes au sein desquels elle se déploie (“J’ai souvent dit que si mon problème avait été l’espace, j’aurais été architecte”). […] s’il est ici une intention à l’œuvre, c’est bien celle de “travailer à laisser la peinture travailler d’elle-même”. Empreindre, c’est en rester à l’acte lui-même, hors de toute prescription formelle ou expressive, c’est donner corps et lieu à la peinture en la libérant de ses lourdeurs historiques et idéologiques (représentation, imagination, inspiration, nécessité intérieure…). En 1997, Niele Toroni titre son exposition de la galerie Yvon Lambert “Hommage aux hirondelles”, “simplement parce que les travaux étaient développés dans les angles”. “Cette galerie, remarque-t-il encore, comporte beaucoup de poutres, et comme les hirondelles ont toujours fait leurs nids dans les angles, je voulais simplement souligner cette double donnée. Pour une fois, pendant quelques minutes, les spectateurs ne sont pas préoccupés par le fait de savoir s’ils marchent dans une merde de chien, ce qui est un souci très parisien (vu qu’aujourd’hui tout le monde ne vole plus au ras des pâquerettes, mais au ras des merdes de chiens !), et regardent en l’air…” Cet hommage a valeur de manifeste esthétique et politique. En 1988 déjà, dans une lettre ouverte à Yvon Lambert, le peintre s’étonnait de cette injonction à la nouveauté caractéristique de l’époque. “Encore une fois, dommage pour eux, ils diront que c’est toujours la même chose et continueront leur habituelle quête de “nouveautés”. Cette fois sûrement du côté de la mélancolie, à la recherche de la “Heimat peut-être de la conscience européenne”. Si j’ai sorti cette phrase d’un communiqué de presse que je viens de recevoir, c’est, je te l’avoue, parce que j’ai une certaine réticence à l’égard de certains mots : Vaterland, Heil, Heimat. Même sans les chanter, peut-on les mettre à toutes les sauces ? Je préfère aïoli, c’est moins dangereux et c’est bon.” Les empreintes de Niele Toroni donnent de l’air à la peinture, plutôt qu’elles ne confortent complaisamment la figure mélancolique de l’artiste. Il est vrai que le film préféré de Niele Toroni est Uccellacci e uccellini de Pier Paolo Pasolini. » BM

« Ce matin encore un grand soleil. Je fume ma première cigarette sur le balcon. Le lac me regarde. Je pense à mon père, il aurait aujourd’hui 91 ans. Une hirondelle passe comme une flèche, c’est la première fois que j’en vois cette année. Ça me fait plaisir. »

Niele Toroni

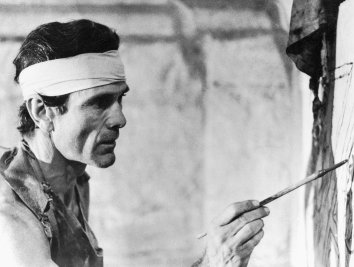

Pier Paolo Pasolini – le Décaméron, 1971

Pier Paolo Pasolini – le Décaméron, 1971« Dans la deuxième partie du film, Pasolini interprète lui-même le rôle d’un disciple de Giotto, qui réalise une fresque dans une église. À la fin du film, le peintre fête avec les travailleurs l’entreprise accomplie, puis, regardant la fresque, déclare : « Pourquoi réaliser une œuvre quand il est si beau de seulement la rêver ? » » BM

Giovanni Anselmo – Sans titre, 1969

Giovanni Anselmo – Sans titre, 1969« La pierre éloignée du centre de la terre se retrouve imperceptiblement allégée. Transportée plus haut en un certain point de l’univers, par exemple entre la terre et le soleil, elle perdrait totalement son poids et pourrait s’identifier à l’idée de vol. »

Pier Paolo Pasolini – Uccellacci e uccellini, 1966

Pier Paolo Pasolini – Uccellacci e uccellini, 1966« Pasolini considère le « corbeau marxiste » du film comme « une sorte de métaphore irrégulière de l’auteur, dont les vérités ne peuvent que fatiguer, Socrate sublime et ridicule que rien n’arrête et qui ne doit jamais mentir » » BM

Blinky Palermo, CRAC Alsace, 2017

Blinky Palermo, CRAC Alsace, 2017« La peinture de Blinky Palermo ne s’impose pas dans les espaces qu’elle occupe, elle trouve simplement et picturalement sa place. » BM

Repères, Martigny, 1986

Repères, Martigny, 1986« La peinture m’intéresse (un peu). L’art des artistes, plus du tout. L’art du vin, de la pêche, beaucoup. »