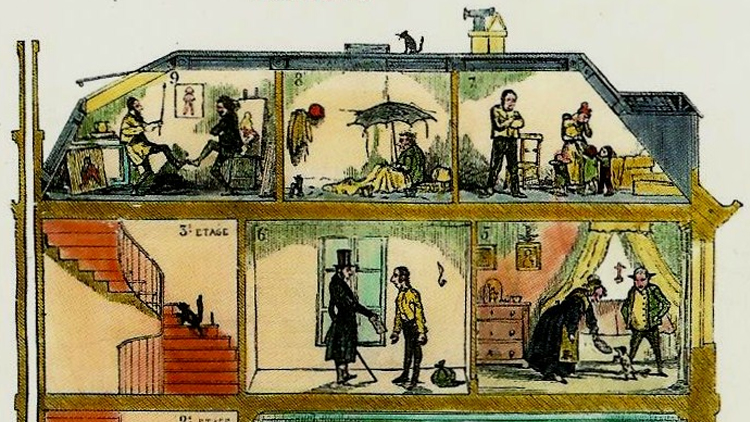

« Imaginons un homme dont la fortune n’aurait d’égale que l’indifférence à ce que la fortune permet généralement, et dont le désir serait, beaucoup plus orgueilleusement, de saisir, de décrire, d’épuiser, non la totalité du monde – projet que son seul énoncé suffit à ruiner – mais un fragment constitué de celui-ci : face à l’inextricable incohérence du monde, il s’agira alors d’accomplir jusqu’au bout un programme, restreint sans doute, mais entier, intact, irréductible.

Bartlebooth, en d’autres termes, décida un jour que sa vie tout entière serait organisée autour d’un projet unique dont la nécessité arbitraire n’aurait d’autre fin qu’elle-même.

Cette idée lui vint alors qu’il avait vingt ans. Ce fut d’abord une idée vague, une question qui se posait – que faire ? -, une réponse qui s’esquissait : rien. L’argent, le pouvoir, l’art, les femmes n’intéressaient pas Bartlebooth. Ni la science, ni même le jeu. Tout au plus les cravates et les chevaux ou, si l’on préfère, imprécise mais palpitante sous ces illustrations futiles (encore que des milliers de personnes ordonnent efficacement leur vie autour de leurs cravates et un nombre bien plus grand encore autour de leurs chevaux du dimanche), une certaine idée de la perfection.

Elle se développa dans les mois, dans les années qui suivirent, s’articulant autour de trois principes directeurs :

Le premier fut d’ordre moral : il ne s’agirait pas d’un exploit ou d’un record, ni d’un pic à gravir, ni d’un fond à atteindre. Ce que ferait Bartlebooth ne serait ni spectaculaire ni héroïque ; ce serait simplement, discrètement, un projet, difficile certes, mais non irréalisable, maîtrisé d’un bout à l’autre et qui, en retour, gouvernerait, dans tous ses détails, la vie de celui qui s’y consacrerait.

Le second fut d’ordre logique : excluant tout recours au hasard, l’entreprise ferait fonctionner le temps et l’espace comme des coordonnées abstraites où viendraient s’inscrire avec une récurrence inéluctable des événements identiques se produisant inexorablement dans leur lieu, à leur date.

Le troisième, enfin, fut d’ordre esthétique : inutile, sa gratuité étant l’unique garantie de sa rigueur, le projet se détruirait lui-même au fur et à mesure qu’il s’accomplirait ; sa perfection serait circulaire : une succession d’événements qui, en s’enchaînant, s’annuleraient : parti de rien, Bartlebooth reviendrait au rien, à travers des transformations précises d’objets finis.

Ainsi s’organisa concrètement un programme que l’on peut énoncer succinctement ainsi :

Pendant dix ans, de 1925 à 1935, Bartlebooth s’initierait à l’art de l’aquarelle.

Pendant vingt ans, de 1935 à 1955, il parcourrait le monde, peignant, à raison d’une aquarelle tous les quinze jour, cinq cents marines de même format (65 x 50, ou raisin) représentant des ports de mer. Chaque fois qu’une de ces marines serait achevée, elle serait envoyée à un artisan spécialisé (Gaspard Winckler) qui la collerait sur une mince plaque de bois et la découperait en un puzzle de sept cent cinquante pièces.

Pendant vingt ans, de 1955 à 1975, Bartlebooth, revenu en France, reconstituerait, dans l’ordre, les puzzles ainsi préparés, à raison, de nouveau, d’un puzzle tous les quinze jours. A mesure que les puzzles seraient réassemblés, les marines seraient « retexturées » de manière à ce qu’on puisse les décoller de leur support, transportées à l’endroit même où – vingt ans auparavant – elles avaient été peintes, et plongées dans une solution détersive d’où ne ressortirait qu’une feuille de papier Whatman, intacte et vierge.

Aucune trace, ainsi, ne resterait de cette opération qui aurait, pendant cinquante ans, entièrement mobilisé son auteur. »

[p.172-174]

« Le second objet était plus étrange encore. Lorsque Grifalconi le sortit de sa caisse capitonnée, Valène crut d’abord qu’il s’agissait d’un bouquet de corail. Mais Grifalconi secoua la tête : dans les combles du château de la Muette, il avait trouvé les vestiges d’une table ; le plateau, ovale, merveilleusement incrusté de nacre, était dans un état de conservation remarquable, mais le piètement central, une lourde colonne fusiforme en bois veiné, se révéla complètement vermoulu ; l’action des vers avait été souterraine, intérieure, suscitant d’innombrables canaux et canalicules remplis de bois pulvérisé. De l’extérieur rien n’apparaissait de ce travail de sape et Grifalconi vit qu’il n’était pas possible de conserver le pied d’origine qui, presque complètement évidé, était incapable de soutenir le poids du plateau, qu’en le renforçant intérieurement ; en conséquence, après avoir nettoyé par aspiration les canaux de toutes les vermoulures, il entreprit d’y injecter sous pression un mélange presque liquide de plomb, d’alun et de fibres d’amiante. L’opération réussit mais il apparut rapidement que, même ainsi consolidé, le pied restait trop fragile et Grifalconi dut se résoudre à la remplacer totalement. C’est alors qu’il eut l’idée de dissoudre le bois qui restait, faisant ainsi apparaître cette fantastique arborescence, trace exacte de ce qu’avait été la vie du ver dans ce morceau de bois, superposition immobile, minérale, de tous les mouvements qui avaient constitué son existence aveugle, cette obstination unique, cet itinéraire opiniâtre, cette matérialisation fidèle de tout ce qu’il avait mangé et digéré, arrachant à la compacité du monde alentour les imperceptibles éléments nécessaires à sa survie, image étalée, visible, incommensurablement troublante de ce cheminement sans fin qui avait réduit le bois le plus dur en réseau impalpable de galeries pulvérulentes. »

[p.179-180]

« Ce n’est pas par intérêt que les Danglars volaient mais plutôt, à l’instar de tous ces cas décrits avec abondance de détails dans la littérature psychopathologique, parce que les dangers qu’ils encouraient leur procuraient une exaltation et une excitation de nature proprement sexuelle et d’une intensité exceptionnelle. Ce couple de grands bourgeois rigides qui avait toujours eu des rapports à la Gauthier Shandy (une fois par semaine, après avoir remonté la pendule, Maximilien Danglars accomplissait son devoir conjugal) découvrit que le fait de dérober en public un objet de grande valeur déclenchait chez l’un et chez l’autre une sorte d’ivresse libidinale qui devint très vite leur raison de vivre. »